O DESEMPENHO DAS ESCOLAS DO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL NA REGIÃO DO GRANDE ABC PAULISTA

Resumo:O objetivo precípuo desse projeto é analisar o desempenho das escolas públicas do Programa Ensino Integral da Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, na região do Grande ABC, tendo como referência o desempenho estudantil (SARESP) e a qualidade de ensino (IDESP). Os resultados mostram que a dedicação exclusiva de docentes e gestores e o incremento financeiro nos salários tendem a repercutir, positivamente, na melhoria dos indicadores educacionais tendo em vista que de um total de doze escolas analisadas, onze apresentaram resultados positivos.

Palavras-chave: ensino integral; Idesp; qualidade de ensino.

INTRODUÇÃO

A Secretaria de Estado da Educação de São Paulo (SEE), detentora de uma das maiores redes públicas de ensino do mundo, com o intuito de atender às demandas por uma educação de melhor qualidade, estruturou, em 2011, suas ações e prioridades por meio do Programa Educação Compromisso de São Paulo.

Analisando-se o documento em tela, constatou-se que um dos pilares desse Programa foi lançar as bases de um novo modelo de escola e de um regime mais atrativo para a carreira do magistério (LOPES; SERRA, 2014). Assim, "nesta perspectiva, foi implantado, por meio da Lei Complementar nº 1.164, de 4 de janeiro de 2012, alterada pela Lei Complementar nº 1.191, de 28 de dezembro de 2012" (SÃO PAULO, 2012a, p. 6), o Programa de Ensino Integral (PEI).

A SEE/SP, ao lançar o PEI, inspirou no Instituto de Corresponsabilidade pela Educação (ICE) e na equipe de trabalho do Programa de Desenvolvimento dos Centros de Ensino Experimental de Ensino Médio (Procentro), responsáveis pela implantação do primeiro Centro de Ensino em Tempo Integral, em Pernambuco, no ano de 2004. Supõe-se, portanto, que a SEE fez uso de um programa já validado em outra rede de ensino, mas que teve de ser adaptado a um contexto bastante diferenciado que é a rede pública do Estado de São Paulo.

Com a implantação do Programa, foi colocado à disposição da equipe gestora e grupo de professores um conjunto de ferramentas gerenciais em prol da obtenção dos resultados esperados, a partir de objetivos e premissas delineados pela SEE (LOPES; SERRA, 2014).

A SEE/SP, pensando nos propósitos do programa, definiu, por meio de Diretrizes para o PEI que uma das exigências aos selecionados é a adesão ao Regime de Dedicação Plena e Integral (RDPI), entendido como prestação de 40 horas semanais de trabalho, sendo proibido, portanto, o desempenho de qualquer outra atividade remunerada, pública ou privada, durante o horário de funcionamento da unidade escolar do programa (SÃO PAULO, 2013).

Para tanto, a título de compensação pela dedicação ao trabalho integral, esses profissionais contam com uma gratificação de 75% sobre o salário base, mas a permanência das designações está condicionada à aprovação em avaliações de desempenho, periódicas e específicas, das atribuições desenvolvidas nas escolas, estabelecidas pela Lei Complementar (LC) nº 1.164/2012, alterada pela LC nº 1.191/2012 (SÃO PAULO, 2012a).

Nesses termos, o objetivo precípuo desse trabalho é analisar o desempenho das escolas públicas do Programa Ensino Integral, na região do Grande ABC, tendo como referência o desempenho estudantil (Saresp) e a qualidade do ensino (IDESP). Busca-se também analisar se o incremento financeiro dos profissionais da educação e a dedicação exclusiva refletem, positivamente, na melhoria dos resultados educacionais.

O ENSINO INTEGRAL NO BRASIL

A educação em tempo integral tem sido considerada uma possibilidade de alargamento dos trabalhos culturais e sociais, permanecendo presente nas propostas das diversas correntes políticas desde a década de 1940 do século XX. Esse modelo de educação perpassou e foi difundida por diferentes orientações ideológicas que buscaram a qualidade na educação por distintos interesses (FIGUEIREDO, 2014).

Segundo essa autora, as concepções autoritárias e elitistas buscavam, por meio da educação integral, a ampliação do controle social e distribuição dos indivíduos hierarquizados na sociedade envolvendo Estado, família e religião tendo sido anunciadas pelo Movimento Integralista Brasileiro.

Por sua vez, as correntes liberais objetivavam a reconstrução das bases sociais para o desenvolvimento democrático e tiveram como referencial teórico o pensamento de John Dewey, a partir do qual, a educação é considerada um meio para reconstrução da experiência compreendendo que o homem se desenvolve e se forma na ação e no fazer-se, não pela aprendizagem formal.

Contudo, de modo mais efetivo, a história da educação integral, no Brasil, tem como marco pioneiro o movimento da Escola Nova, que ganhou notoriedade após a divulgação do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova em 1932 a partir do qual defendia-se a universalização da escola pública, laica e gratuita (DUTRA, 2014).

Anísio Teixeira, nas décadas de 1940 e 1950, difundiu a ampliação da função social da escola e seu fortalecimento como instituição enfocando a educação integral. Ele defendia

[...] a ideia de uma educação que pretende trabalhar com um aluno de forma integral surgiu com o movimento da Escola Nova e foi desenvolvida, principalmente por Anísio Teixeira, que além de elaborar alguns de seus princípios conceituais e práticos, constrói escolas modelos para consolidação desta educação (MOTA, 2006, p.4).

Posteriormente, na década de 1980, Darcy Ribeiro deu sequência aos princípios defendidos por Anísio Teixeira já que esses dois pesquisadores vislumbraram um país efetivamente educado e democrático.

Com base nesse modelo de educação, foram criados, nos anos 80, os Centros Integrados de Educação Pública (CIEPs) dando continuidade aos projetos idealizados por Anísio Teixeira. Com essa nova organização de ensino, a escola deveria ter seis horas diárias de atividades e funções que ultrapassariam o ensino e a aprendizagem e deveria ser direcionada às crianças de classes populares. Ou seja, além de um currículo variado, as crianças deveriam receber alimentação e cuidados básicos (CAVALIERE, 2009).

Nessa mesma década, os governos de alguns estados objetivando uma nova dimensão para a escola pública iniciaram a reorganização educacional de seus respectivos estados (FERRETTI, VIANNA, SOUZA, 1991).

Assim, além dos Centros Integrados de Educação Pública (CIEPs), no Rio de Janeiro, foram criados também, em Curitiba, Estado do Paraná, o Projeto de Educação Integrada em período integral, em São Paulo, o Programa de Formação Integral da Criança (PROFIC) e, os Centros Integrados de Educação Municipal (CIEMs) em Porto Alegre no Rio Grande do Sul (FIGUEIREDO, 2014).

Na década de 1990, o então presidente Collor decidiu implantar, no país, a escola de tempo integral. Contudo, sua proposta não influenciou, significativamente, as ações educacionais por ter priorizado a construção dos Centros Ligados ao Apoio da Criança (CIACs), posteriormente, intitulado pelo Ministério da Educação (MEC) como Centros de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente (CAICs) e não, necessariamente, centros de educação. Com isso, perdeu seu caráter de tempo integral para atenção integral (DEMO, 1997).

Atualmente, a educação de tempo integral está contemplada na legislação brasileira, por meio da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB nº 9394/96 que, em seu artigo 34, prevê a perspectiva de Educação Integral em Tempo Integral considerando que, “A jornada escolar no Ensino Fundamental incluirá pelo menos quatro horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola". E continua, por meio do §2º do mesmo artigo sinalizando que " O ensino fundamental será ministrado progressivamente em tempo integral, a critério dos sistemas de ensino”.

Observa-se, assim que o tratamento dado pela LDB 9394/96 à educação de tempo integral é muito tímido (BRASIL, 1996) tal como ocorreu com o Plano Nacional de Educação de 2001-2010 (BRASIL, 2001) cujas diretrizes apontavam para o aumento da jornada escolar como alternativa para atenuar as disparidades sociais e expandir, de acordo com a democracia, as oportunidades de aprendizagem que, acabaram ficando mais nas expectativas do que na concretização de ações, conforme se esperava.

Por outro lado, com a promulgação da Lei nº 13.005/2014 que aprova o Plano Nacional de Educação de 2014 a 2024, a educação de tempo integral está contemplada na meta seis que almeja “Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% dos alunos da educação básica” (BRASIL, 2014). Ou seja, trata-se de uma meta muito mais ousada do que até então se propôs para a educação em tempo integral, no país.

O PROGRAMA ENSINO INTEGRAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

A implantação do Programa Ensino Integral (PEI) da Secretaria de Estado da Educação de São Paulo (SEE), nas escolas de Ensino Fundamental e Médio, vai ao encontro do que preconiza a legislação vigente para esse modelo de educação, em especial, o Plano Nacional de Educação (2014-2024).

A SEE, ao implantar o PEI, partiu do pressuposto de que " [...] as ações de educação na sociedade contemporânea devam ser asseguradas, tanto na perspectiva quantitativa (educação para todos) quanto na referência qualitativa (desenvolvimento de todas as dimensões de formação do educando)" SÃO PAULO, 2012b, p.10).

Nesse contexto, apesar das críticas da APEOESP (Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo)Consultando o site da entidade, constata-se que no dia 17/06/2015 sua Presidente apresentou o seguinte olhar acerca do PEI "Não somos contra o ensino em tempo integral, mas esse modelo de escola não inclui. Na verdade, exclui os alunos que fogem do padrão. E funcionam em regiões mais centrais, distante das periferias onde moram os alunos que mais precisam de mais tempo na escola. Além disso, não pode ser na marra e tem de começar com os alunos mais novos, não no ensino médio, com aluno trabalhador. Nesse caso, para evitar a evasão, teria de dar uma bolsa. E esse modelo não integra o currículo, misturando atividades desconectadas, que cansam alunos e professores num ambiente autoritário, fictício". Disponível em: www.apeoesp.org.br. Acesso em: 21/04/2016., observa-se que a SEE vem cumprindo o compromisso assumido com a sociedade, que por sua vez, acolheu bem o modelo (PEI) tendo em vista que, desde sua implantação, em 2012, por meio da Lei Complementar nº 1.164, de 4 de janeiro de 2012, alterada pela Lei Complementar nº 1.191, de 28 de dezembro de 2012, ele tem apresentado um crescimento exponencial no que tange à quantidade de escolas participantes e, consequentemente, ao número de alunos atendidos.

Para ilustrar o exposto, constatou-se que, no ano de 2012, aderiram ao Programa 16 escolas, 11 diretorias e foram atendidos 5 mil alunos. Em 2013, a adesão foi ampliada para 69 escolas, 38 diretorias e 17 mil alunos. Em 2014, o programa passou a atender 182 escolas, 64 diretorias e 55 mil alunos chegando, no ano de 2015, em 259 escolas de 74 diretorias de ensino distintas distribuídas em todo o Estado (SÃO PAULO, 2015).

Vale lembrar que a adesão da escola ao programa é espontânea. Para tanto, a cada ano, há um período de inscrição por parte das escolas interessadas que passarão por uma pre-seleção por parte da SEE que faz um estudo minucioso das demandas por vaga na região considerando a possibilidade de atendimento das famílias e professores que não quiserem participar do PEI. Feito esse estudo técnico, se as condições forem favoráveis, a escola deverá submeter a proposta ao Conselho de Escola que deliberará sobre o ingresso ou não dela no programa.

Na perspectiva na organização e gestão, o PEI prevê dois modelos orientadores: o pedagógico e o de gestão com suas respectivas metodologias que têm um único objetivo, a busca pela "qualidade social para uma educação que esteja além da construção unilateral dos conhecimentos e da aprendizagem dos conteúdos" (DUTRA, 2014, p.25).

Considera-se nesse modelo que

A escola de qualidade social é aquela que atenta para um conjunto de elementos e dimensões socioeconômicas e culturais que circundam o modo de viver e as expectativas das famílias e de estudantes em relação à educação; que busca compreender as políticas governamentais, os projetos sociais e ambientais em seu sentido político, voltados para o bem comum; que luta por financiamento adequado, pelo reconhecimento social e valorização dos trabalhadores em educação; que transforma todos os espaços físicos em lugar de aprendizagens significativas e de vivências efetivamente democráticas (SILVA, 2009, p.225).

Diante do exposto, na construção do Modelo Pedagógico do Programa Ensino Integral, quatro princípios educativos fundamentais foram eleitos para orientar a constituição das suas metodologias, tendo sempre como referência a busca pela formação de um jovem autônomo, solidário e competente. São eles: a Educação Interdimensional, a Pedagogia da Presença, os quatro Pilares da Educação para o Século XXI e o Protagonismo Juvenil que podem ser, assim, compreendidos:

- Educação Interdimensional possibilita ao estudante do PEI o estudo de outras dimensões que não apenas a cognitiva tendo como pressuposto básico o desenvolvimento total da pessoa: espírito e corpo, inteligência, sensibilidade, sentido estético, responsabilidade social, espiritualidade.

- O princípio da Pedagogia da Presença pressupõe o gestor como um educador que dedica ao seu liderado/educando, tempo, presença, experiência e exemplo.

- Os Quatro Pilares da Educação propostos pela Unesco em meados dos anos 1990, foram resgatados pelo programa. São eles: aprender a conhecer: adquirir os instrumentos da compreensão, competência cognitiva; aprender a fazer: poder agir sobre o meio envolvente, competência produtiva; aprender a viver juntos (conviver): participar e cooperar com os outros em todas as atividades humanas, competência social; e aprender a ser: realizar-se como pessoa em sua plenitude, competência pessoal.

- O Protagonismo Juvenil, na perspectiva do PEI, diz respeito à atuação criativa, construtiva e solidária do jovem junto às pessoas no mundo adulto na solução de problemas reais na escola, na comunidade e na vida social mais ampla (SÃO PAULO, 2012b).

Considerando-se que a educação integral não se resume na ampliação do tempo de permanência do estudante na escola, o PEI delega à escola a responsabilidade de garantir ao aluno no processo de operacionailzação do modelo pedagógico. Portanto, ela deverá manter um

currículo integralizado e diversificado, com matriz curricular flexível e as aulas e atividades complementares se desenvolverão com a participação e a presença contínua dos estudantes, professores e equipe gestora em todos os espaços e tempos da escola (SÃO PAULO, 2012b, p.13).

Por sua vez, o modelo de Gestão do PEI apresenta premissas que ao se integrarem aos princípios educativos do Modelo Pedagógico articulam às ações educativas desenvolvidas na escola. Seus instrumentos de gestão permitem acompanhar e monitorar o trabalho pedagógico e formular planos de formação continuada para a equipe escolar. Isto é, a escola diante de suas finalidades educacionais organiza-se numa gestão integrada de seus diferentes segmentos e contributos de todos, seja individualmente ou coletivamente.

O modelo de gestão escolhido para as Escolas Estaduais de Ensino Fundamental e Médio de Tempo Integral é denominado de Tecnologia de Gestão Educacional (TGE). A finalidade desse modelo é alcançar uma gestão eficaz, na expectativa de que os objetivos estabelecidos sejam alcançados (LOPES; SERRA, 2014).

Dada a simetria entres os dois modelos, a gestão pedagógica ao estabelecer os acordos quanto aos resultados pretendidos e as suas estratégias permite, após a análise de indicadores, a correção dos caminhos perseguidos para a qualidade do processo de ensino e de aprendizagem (SÃO PAULO, 2012b).

Para dar conta dessas demandas a SEE instituiu o Regime de Dedicação Plena e Integral que estabelece a atuação dos profissionais por 40 horas semanais para que as equipes escolares das escolas de Ensino Integral possam fazer frente às exigências do modelo, permitindo-lhes maior proximidade com alunos e comunidade escolar (SÃO PAULO, 2012b).

Com base nessa nova configuração, o conceito de jornada ou “carga de trabalho docente” pode ser entendido a partir de Tardif e Lessard (2011, p.111) quando eles esclarecem que esta se apresenta no aspecto “administrativo”, ou seja, em função de normas oficiais, as quais geram acúmulo de exigências no cotidiano e interferem diretamente nas condições de trabalho (JACQUES; HOBOLD, 2014).

Destaca-se que, além das atividades tradicionais do magistério, os educadores do PEI têm também a responsabilidade de orientação os alunos em seu desenvolvimento pessoal, acadêmico e profissional.

Portanto, essa interferência nas condições de trabalho, seja para o corpo docente ou grupo gestor, se concretiza na medida em que essa ampliação de jornada exige que as escolas repensem seus princípios e práticas, construam parâmetros educacionais voltados para concepções de aprendizagens como um conjunto de práticas e significados inter-relacionais e contextualizados, para que auxiliem os alunos a tentarem compreender e modificar situações concretas do mundo.

E mais, nesse modelo, " a escola, por seu currículo e por sua dinâmica, deve conter em si a expressão da convivialidade humana, em toda a sua complexidade (THIESEN, 2011, p.254).

Mas para que isso dê certo, há a necessidade de uma remodelação do currículo da escola, reorganizando-o de forma a flexibilizar meios de aprendizagem, o que não faz o ensino menos eficaz, mas sim mais leve e dinâmico.

AS ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL DO GRANDE ABC

A ampliação da jornada escolar é inserida como estratégia principal para viabilizar metodologias propondo-se a elevação dos indicadores qualitativos de aprendizagem dos estudantes. Desse modo

[...] o tempo de dedicação dos profissionais segue como importante fator para que, nesse maior tempo para o ensino, os docentes e demais profissionais possam atender plenamente os alunos nas suas diferentes expectativas e dificuldades na medida em que, com melhores condições de trabalho se amplia a presença educativa dos docentes e o desenvolvimento do conhecimento e habilidades dos alunos (SÃO PAULO, 2012b).

Uma característica do Programa Ensino Integral é a ação da SEE, que orienta e define as ações das Escolas de Tempo Integral, com a finalidade de alavancar os resultados das avaliações internas e externas (SÃO PAULO, 2013).

Nesse Programa, a gestão é voltada para o resultado escolar, considerando a melhoria do desempenho do aluno e a redução do abandono escolar. A avaliação é empregada como forma de monitoramento e responsabilização por resultados e a qualidade da educação é mensurada por meio de indicadores qualitativos.

Com o intuito de mensurar o desempenho das Escolas do Grande ABC que aderiram ao Programa Ensino Integral (PEI) tomou-se como base o IDESP (Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo) que é um indicador de qualidade utilizado no Ensino Fundamental e Ensino Médio.

Na avaliação de qualidade das escolas feita pelo IDESP consideram-se dois critérios complementares: o desempenho dos alunos nos exames do SARESP e o fluxo escolar. O IDESP tem o papel de dialogar com a escola, fornecendo um diagnóstico de sua qualidade, apontando os pontos em que precisa melhorar e sinalizando sua evolução ano a ano”. (SÃO PAULO, 2015).

Em todo Estado de São Paulo, o Programa Ensino Integral contempla, até 2015, 257 escolas. Desse total, 15 estão localizadas no Grande ABC, apenas nos municípios de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. Mauá e Ribeirão Pires participam do modelo Escolas de Tempo Integral criado em 2006 pela mesma rede, mas tem uma orientação diferente, portanto não faz parte dessa pesquisa. Já as escolas das cidades de Rio Grande da Serra e Diadema não participam de nenhum Programa com Escolas de Tempo Integral pela rede Estadual. Por outro lado, Diadema adotou o Ensino Integral somente na rede Municipal por meio do Programa Mais Educação.

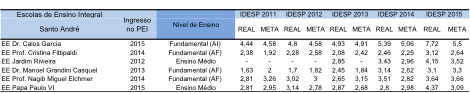

O município de Santo André possui seis escolas participantes do PEI sendo que uma delas, a EE Jardim Rivieira, teve seu início de funcionamento já com o PEI e, por esse motivo, tem IDESP somente a partir de 2013. As demais escolas foram adaptadas para atender o programa cujos resultados, juntamente com a EE Jardim Rivieira são objeto dessa análise, conforme Tabela 1.

A EE Jardim Riviera apresentou de 2013 para 2014 um crescimento de 20,3% e 21% de 2014 para 2015, ou seja, observa uma progressão simétrica de crescimento. Por sua vez, a Escolas Carlos Garcia e Papa Paulo VI que ingressaram no PEI no ano de 2015 obtiveram, respectivamente, um resultado no IDESP, em 2015, 43,2% e 56% superior ao ano anterior.

A EE Manoel Grandini Casquel mostrou um crescimento significativo de 2012 para 2013 (44%) o induz pensar que o ingresso no PEI trouxe uma melhora significativa no indicador de qualidade (IDESP) cuja tendência manteve-se de 2013 para 2014 em 28%, mas não se confirmou em 2015 já que obteve um IDESP de 6,5% inferior à meta projetada para esse ano.

Quanto à EE Profª Cristina Fitipaldi, que ingressou no PEI em 2014, constatou-se que ela apresentou um resultado positivo de 18,2% comparado com o ano anterior e 26,8% em 2015. Por fim, a EE Nagib Miguel Elchmer cresceu 32,5% no primeiro ano de programa, mas de apenas 3,7% em 2015.

Fonte: IDESP.

Grosso modo, com base nesses resultados, depreende-se que o PEI, em Santo André, está representando um diferencial de qualidade para essas escolas.

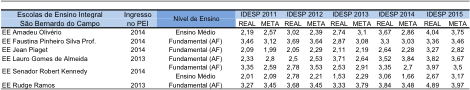

São Bernardo do Campo conta com sete escolas participando do PEI sendo que a EE Prof. Marco Antônio Prudente de Toledo entrou para o Programa somente em 2016 estando, portanto, fora da análise.

Das seis escolas objeto dessa análise, duas ingressaram no programa em 2013 e apresentam os seguintes resultados: as EE Lauro Gomes de Almeida obteve um crescimento de 48,5% no primeiro ano, não cumpriu a meta em 2014, mas se recuperou em 2015 com superávit de 8,5% da meta projetada; a EE Rudge Ramos não cumpriu a meta em 2013, ao contrário teve um decréscimo de 10,5%, recuperando-se, em 2014 e 2015 com um superávit de 15,3% e 27,3% respectivamente.

Das quatro escolas ingressantes no PEI em 2014, apenas a EE Amadeu Olivério não cresceu no seu primeiro ano de programa sendo que a EE Prof.ª Faustina Pinheiro Silva cresceu 15%, a EE Jean Piaget, 15% e a EE Senador Robert Kennedy, 32,5% no Ensino Fundamental (anos finais) e 100% no Ensino Médio (1,53 em 2013 para 3,06 em 2014), conforme pode ser constatado na Tabela 2.

No ano de 2015, das seis escolas pesquisas em São Bernardo do Campo, a EE Faustina Pinheiro Silva e a EE Senador Roberto Kennedy (nível médio) não bateram a meta projetada pelo IDESP.

Fonte: IDESP.

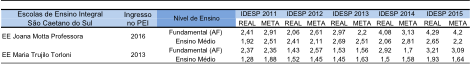

Por fim, São Caetano do Sul com duas Escolas participando do Programa Ensino Integral sendo que, como a EE Profª Joana Motta teve seu ingresso no PEI somente no ano de 2016 ficará, portanto, fora da análise.

No caso da EE Trujilo Torloni tanto no Ensino Fundamental que ingressou no PEI em 2013, somente em 2014 alcançou a meta no Ensino Fundamental. No Ensino Médio a escola obteve resultado insatisfatório em 2013 e 2014, recuperando-se em 2014, com um crescimento de 28,6%. Não obstante, apesar desse último resultado ser positivo ele está muito aquém da meta projetada para 2030 para esse nível de ensino que é 5 numa escala de 0 a 10 (SÃO PAULO, 2015).

Fonte: IDESP.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Essa pesquisa foi realizada com o propósito de analisar o desempenho das escolas participantes no PEI na região do Grande ABC. Os resultados mostram que o ingresso das escolas do PEI traz avanços na melhoria dos indicadores das escolas, contudo esses resultados, que são parciais, não podem ser generalizados, pois nem todas as escolas foram bem sucedidas com a adoção do programa como é o caso da EE Trujilo Torloni de São Caetano do Sul, por exemplo.

Por outro lado, sabe-se que "A qualidade social na educação não se restringe a fórmulas matemáticas, tampouco a resultados estabelecidos a priori e a medidas lineares descontextualizadas" (SILVA, 2009, p.223), ao contrário, concorda-se com a autora, para quem,

Um olhar crítico direcionado para a trajetória da sociedade brasileira revela a distância entre as classes sociais, em decorrência de concepções políticas e medidas econômicas de privilégio para poucos e um processo de alargamento constante de exclusão social para a maioria. Foram séculos de omissão e de ocultamento das demandas da sociedade, sendo suas manifestações muitas vezes tratadas como caso de polícia e de desordem pública (SILVA, 2009, p.223).

Isso posto, os resultados das escolas participantes do PEI servem como referencial de gestão para nortear as tomadas de decisão rumo à qualidade social da educação que não se traduz apenas em números.

REFERÊNCIAS

______. BRASIL. Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014 que aprova o Plano Nacional de Educação – PNE e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13005.htm>.

______. BRASIL. Plano Nacional de educação. Brasília. DF: MEC, Lei 10.172 de 9 de janeiro de 2001.

______. Lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

CAVALIERE, Ana Maria. Escola de tempo integral versus alunos em tempo integral. Em Aberto, Brasília, v.22, n. 80, p.51-63, abr. 2009.

DEMO, Pedro. A nova LDB: ranços e avanços. Campinas, SP: Papirus, 1997.

DUTRA, Paulo. Educação integral no Estado de Pernambuco: uma política pública para o ensino médio. Recife: Editora UFPE, 2014.

FERRETTI, João Celso; VIANNA, Claudia Pereira; SOUZA, Denise Trento. Escola pública em tempo integral: o PROFIC na rede Estadual de São Paulo.Caderno de Pesquisas, São Paulo, n. 76, p.5-17, fev.1991.

FIGUEIREDO, Jacqueline de Sousa Batista. A educação em tempo integral no contexto das políticas públicas brasileiras. Anais do IV Congresso Ibero-Americano de Política e Administração da Educação / VII Congresso Luso Brasileiro de Política e Administração da Educação dias 14, 15 e 16 de abril de 2014, Porto, Portugal. Disponível em: <http://www.anpae.org.br/IBERO_AMERICANO_IV/GT5/GT5_Comunicacao/JacquelineDeSousaBatistaFigueiredo_GT5_integral.pdf>.

JACQUES, Ana Silvia; HOBOLD, Márcia Souza. Fatores de intensificação do trabalho docente nos anos iniciais do ensino fundamental. Trabalho & Educação, Belo Horizonte, v.23, n.3 p. 117-134, set-dez, 2014.

LOPES, M.F. A.; SERRA, M. H. M. D. . Escolas de tempo integral no estado de São Paulo: características e princípios que norteiam o programa de ensino integral. Imagens da Educação, v. 4, n. 3, p. 85-91, 2014.

MOTA, Silvia Maria Coelho. Escola de tempo integral: da concepção à prática. V I Seminário da REDESTRAGO – Regulação Educacional e Trabalho Docente - 0 6 e 0 7 de novembro de 2006, UERJ – Rio de Janeiro-RJ. Disponível em: <http://www.fae.ufmg.br/estrado/cd_viseminario/trabalhos/eixo_tematico_1/escola_de_tempo_int.pdf>.

SÃO PAULO. Lei Complementar nº 1.164, de 4 de janeiro de 2012a. Institui o Regime de Dedicação Plena e Integral - RDPI e a Gratificação de Dedicação Plena e Integral - GDPI aos integrantes do Quadro do Magistério em exercício nas Escolas Estaduais de Ensino Médio de Período Integral, e dá providências correlatas. Disponível em: <http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/2012/lei.complementar-1164-04.01.2012.html>.

SÃO PAULO. Diretrizes do Programa Ensino Integral. São Paulo: SEE, 2012b. Disponível em: <http://www.educacao.sp.gov.br/a2sitebox/arquivos/documentos/342.pdf>.

______. Secretaria da Educação. Manual de gestão das Escolas Estaduais de Ensino Médio de Período Integral. Modelo de gestão educacional de São Paulo. São Paulo: SEE, 2012.

______. Secretaria de Estado da Educação. Programa de Qualidade da Escola. São Paulo: SEE, março 2015. Disponível em: <http://idesp.edunet.sp.gov.br/Arquivos/NotaTecnica2014.pdf>. Acesso em: 15/04/2016.

______. Ensino Integral: escolas participantes do programa (2012-2015). São Paulo: SEE, 2015. Disponível em: < http://www.educacao.sp.gov.br/a2sitebox/arquivos/documentos/918.pdf>. Acesso em: 15/04/2016.

SILVA, M. A. Qualidade social da educação pública: algumas aproximações. Cad. Cedes, Campinas, vol. 29, n. 78, p. 216-226, maio/ago. 2009 Disponível em: < http://www.scielo.br/pdf/ccedes/v29n78/v29n78a05.pdf>. Acesso em: 22/04/2016.

TARDIF, Maurice; LESSARD, Claude. O trabalho docente: elementos para uma teoria da docência como profissão de interações humanas. 6.ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011.

THIESEN , Juares da Silva. Tempos e espaços na organização curricular: uma reflexão sobre a dinâmica dos processos escolares. Educação em Revista, Belo Horizonte. v.27 n.01, p.241-260, abr. 2011. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/edur/v27n1/v27n1a11.pdf>. Acesso em: 22/04/2016.