O ESPAÇO LABORAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA: ANALISANDO CONTEXTOS

Resumo: Este texto tem como ponto de partida desdobramentos da pesquisa de doutorado em curso. Assume como objetivo compreender como vem ocorrendo o processo de profissionalização, acesso ao mundo do trabalho e as políticas públicas destinadas às pessoas com deficiência. Para tanto, busca-se a vertente da precarização nas relações de trabalho da atualidade e a constante demanda por aperfeiçoamento profissional. A pesquisa é do tipo quanti-qualitativa, utilizando o estudo, cruzamento de documentos e dados. É possível que essa categoria em mutação na relação de inserção laboral esteja desafiando os padrões ideais que ecoam na forma de produção capitalista que por muitas décadas têm subutilizado esses sujeitos exigindo mecanismos de superação inalcançáveis.

Palavras-chave: Deficiência. Labor. Políticas Públicas.

INTRODUÇÃO

Globalmente os trabalhadores do século XXI estão sob uma condição cada vez mais desvantajosa nas suas relações laborais. Assim, se formos especificar a categoria de pessoas com alguma deficiência essas relações se complexificam amplamente.

Ao trazermos essa reflexão em relação à pessoa com deficiência objetivamos chamar a atenção para fatores que agregam mais desproporcionalidade nessa relação emprego X desemprego. De acordo com Barnes (2007) existe um consenso quase universal de que a população com deficiência é geometricamente desfavorecida no mundo do trabalho.

Nesse sentido, o surgimento de novas demandas da vida social, como a inclusão de pessoas com deficiência nesse mundo do trabalho altamente competitivo e exigente por qualificação, tem ocorrido de certa forma, amparada pelo ordenamento jurídico, na forma de legislação especial nem sempre respeitada, perpassando situações de manipulação contrariando os interesses da categoria de pessoas com deficiência.

É possível que essa discussão seja considerada de interesse social, especialmente se levarmos em conta o aumento da população de pessoas com deficiência no Brasil. De acordo com os resultados do Censo Demográfico do IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE., 2010, os dados apontam que 45 606 048 milhões de pessoas declararam ter pelo menos uma das deficiências investigadas, correspondendo a 23,9% da população brasileira, sendo que a deficiência visual foi a que apresentou a maior ocorrência, afetando 18,6% dessa população. Em representatividade numérica a deficiência visual tem entre 16,5 milhões de pessoas, cuja população de 159.824 pessoas é totalmente incapaz de enxergar.

Essa realidade específica nos remete à questão da inclusão social, vida produtiva e inserção ao mundo do trabalho como a base sob a qual se edifica a vida social (ANTUNES, 2011). No contexto atual, é importante admitir que a crise de mercado seja transformada em uma crise de emprego, isso nos leva reconhecer com Lacerda e Veronese que “[...] em última análise, os principais artifícios contra suas consequências referem-se, em grande parte, à diminuição do contingente de empregados pelas empresas afetadas, mundo afora.” (2011, p. 20).

Prosseguindo com a questão da crise do emprego global aplicada à realidade da pessoa com deficiência visual, Ross diz que há um enquadramento, uma adaptação “imposta” ao sujeito com deficiência visual, onde só lhes é permitida determinadas capacidades manuais de trabalho. “[...] se a sociedade concebe o homem não visual no nível da aparência e da imediaticidade, então permite-lhe e exige-lhe apenas capacidades manuais. Neste sentido passa a negá-lo como ser único, inteiro e universal” (ROSS, 1998, p. 49) e então, considera esse sujeito incapacitado para concorrer a outras possibilidades laborais.

A expressão não visual cunhada por Ross (1988) vem aqui no sentido de oposição ao modo como uma sociedade visual encara o sujeito distinto sensorialmente; onde o outro é identificado através da referência daquele que vê e a falta do sentido sensorial da visão é encarado como uma limitação.

Ainda nessa perspectiva de Ross (1988), a limitação visual em que esse sujeito é “enquadrado” pela sociedade assume uma representação estereotipada de limitação física e intelectual, onde passa a ser incorporada uma relação de todo-limitado. Permeamos essa opinião de Ross (1988) considerando que, enquanto perdurar essa concepção, o campo de atuação desse sujeito não visual será limitado e destinado às atividades mecanizadas e a subutilização de seu potencial produtivo e criativo.

UM MUNDO DE TRABALHO QUE FALTA ESPAÇO PARA AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Partilhamos com os autores que adotam a ideia que as pessoas com deficiência têm os mesmos direitos que as pessoas sem deficiência apesar das várias circunstâncias adversas no entorno desses sujeitos.

É possível que devido a desvantagens impostas pela restrição de escolaridade, acessibilidade, funcionalidades e pela própria sociedade, que impõe barreiras físicas, legais, linguísticas e atitudinais, fomentando a ideia de inadequação que tem prevalecido socialmente as pessoas com deficiência necessitem promover rupturas com o ciclo de (pré) conceitos.

Essas barreiras são evidenciáveis a partir do distanciamento promovido entre o legislador, o cotidiano desses indivíduos e a efetividade do amparo legal. Sendo que desde a carta maior até as normas de menor hierarquia haja certo círculo protetoral a pessoa com deficiência em seu cotidiano tem experiências que distam de uma sociedade inclusiva.

Assim, organizações humanitárias vêm buscando avançar através do sistema legislativo dos países membros, como no caso “A Declaração Universal dos Direitos Humanos” declarando em seu Artigo 23 que: “toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha do seu trabalho e a condições equitativas e satisfatórias de trabalho e à proteção contra o desemprego”.

Desse modo, especialmente através do amparo legal foi conquistado o reconhecimento dos direitos de acesso ao trabalho pela pessoa com deficiência. No sistema normativo inscrito pela Constituição Federal de 1988, artigo 7º - inciso XXXI; artigo 37- inciso VIII; artigo 227- item II no parágrafo 1º, proibindo a discriminação de pessoas com deficiência no tocante a salário e critérios de admissão, assegurando a reserva de cargos em empresas públicas e prevendo a criação de programas de prevenção e atendimento especializado às crianças e adolescentes com deficiência A Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência trata do trabalho e emprego em seu Artigo 27. Nesse artigo da Convenção é reafirmado o Artigo 23 da Declaração, inclusive para as pessoas que adquiriram a deficiência no ambiente de trabalho. Assegura, também, condições de acessibilidade que garantam às pessoas com deficiência as mesmas condições de que goza a população sem deficiência., bem como sua integração social, mediante acessibilidade arquitetônica, treinamento para o trabalho e condições de acesso a bens e serviços coletivos são parte das conquistas dos ativistas no Brasil, em todo o mundo e dos tratados e convenções internacionais.

A partir destes pressupostos básicos a regulamentação de direitos específicos para pessoas com deficiência A abordagem da deficiência evoluiu do modelo médico – que considerava somente a patologia física e o sintoma associado que dava origem a uma incapacidade – para um sistema como a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde - CIF, divulgada pela Organização Mundial da Saúde - OMS (World Health Organization - WHO) em 2001, que entende a incapacidade como um resultado tanto da limitação das funções e estruturas do corpo quanto da influência de fatores sociais e ambientais sobre essa limitação, segundo definição adotada pelo Censo Demográfico - IBGE – 2010. passa a ser reconhecida como necessidade social. Segundo Piccolo (2015) a CIF Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde – CIF.traz ganhos inegáveis, produz contributos ao deslocar o foco da doença para a saúde e irrompe com a linguagem disabilist do ICIDH (International Classification of Impairments, Disabilities, and Handicaps) carregada de estereótipos e preconceitos.

A CIF também busca se tornar uma classificação universal para o desenvolvimento de políticas públicas comuns para esse grupo de sujeitos, dentre essas as políticas de inclusão social através do trabalho. O passo a seguir é avançar na batalha identitária, nos amparando em Bauman,

Há diferenças a serem atenuadas ou desculpadas ou, pelo contrário, ressaltadas e tornadas mais claras. As “identidades” flutuam no ar, algumas de nossa própria escolha, mas outras infladas e lançadas pelas pessoas em nossa volta, e é preciso está em alerta constante para defender as primeiras em relação às últimas. (BAUMAN, 2005, p. 19).

No ano de 1983 é adotada a definição da pessoa com deficiência, ou seja, aquela “cuja possibilidade de conseguir, permanecer e progredir no emprego é substancialmente limitada em decorrência de uma reconhecida desvantagem física ou mental”. A partir dessa definição-referência, o reconhecimento dessa população levou ao levantamento de dados pela Organização Internacional do Trabalho (OIT). Este organismo de credibilidade internacional estima que as pessoas com deficiência representem 8% da população economicamente ativa do planeta.

Esse é o primeiro documento internacional voltado aos trabalhadores com deficiência que aborda questões que contemplam desde reabilitação profissional, oportunidade de emprego até o emprego protegido. Daí decorreu vinte anos para o avanço seguinte, no ano de 1975, interstício da aprovação pela Organização das Nações Unidas (ONU) cuja assembleia geral firma o documento da Declaração dos Direitos das Pessoas com Deficiência.

O CENÁRIO DA LEI DE COTAS: EFEITOS REVERSOS

A ação do Estado tem sido significativa através de alguns avanços referentes às áreas da saúde e política educacional, porém, bem menos representativa em relação à atividade laboral. No campo legal, em 1990, através da Lei 8.112, foi assegurado aos trabalhadores com deficiência o direito a até 20% das vagas oferecidas em concurso público.

O passo mais ousado nesse sentido foi em 1991 com a Lei de Cotas n. 8.213, que tem caráter coercitivo (obrigando as empresas com mais de 100 empregados a preencherem de 2% a 5% dos seus postos de trabalho com pessoas com deficiência ou beneficiários da previdência reabilitados). Estabelecendo um teto quantitativo proporcional ao número de empregados conforme a seguinte proporção:

- até 200 empregados, 2%

- de 201 a 500 empregados, 3%

- de 501 a 1.000 empregados, 4%

- mais de 1.000 empregados, 5%

Na área de atuação dos direitos humanos, a Organização Internacional do Trabalho (OIT), além das disposições legais em vigor para as pessoas em geral, acrescenta garantias aos trabalhadores com deficiência.

Tais garantias podem ser apontadas como a Lei de Cotas, Lei de acessibilidade, regime especial em caso de demissão sem justa causa, entre outras normas que têm sido asseguradas na esfera das relações de trabalho, através dos processos de negociação coletiva, sendo que esse espaço pode ser considerado privilegiado no sentido de ampliação e melhoria dos direitos vigentes para esses sujeitos.

Se por um lado, a partir da implementação da Lei de Cotas o trabalho para as pessoas com deficiência adquiriu novos contornos, cuja força fenomenológica derivada das novas oportunidades revestiu esses indivíduos com novos aspectos de liberdade, de solidariedade e de construção profissional e pessoal em relação ao trabalho. Por outro, existe uma burla ao estatuto legal quando coincide o processo seletivo de triagem com a escolha das pessoas com menor deficiência evidenciável. Isso ocorre, sobretudo, pelo aspecto genérico dessa norma que a partir do atendimento ao preenchimento do laudo médico com um CID Código Internacional de Doenças (CID). identificador da taxonomia correspondente, funciona como uma espécie de passaporte para a vaga destinada as cotas, privilegiando o indivíduo que tem menor comprometimento com a lesão decorrente da deficiência.

Buscando nos respaldar em Weber (1981; 2004), essa conduta do segmento empresarial está no domínio da legalidade, em virtude da fé na validade do Estatuto legal, porém, traz distorção ao aplicar a competência funcional baseada em regras racionalmente criadas, voltadas para um sistema que visa sempre a maior produção. Dessa forma, como idealiza Weber (1981; 2004), existe uma expectativa no cumprimento das obrigações estatutárias, mas a manipulação da lei, embora não se configure como ilícito legal decai na questão ética.

Aqui nos apropriamos da ética e trabalho na perspectiva de Nardi (2006) levando em conta que, por inúmeras vezes, são lesados os frágeis direitos conquistados pela pessoa com deficiência.

Para estabelecer essa relação em Nardi (2006), a vertente propositiva é compreender a questão em relação à ética do trabalho e os processos de subjetivação, apresentada em três aspectos referenciais: o código normativo, a ética do trabalho e a ética como prática reflexiva da liberdade.

O primeiro refere-se à ética do trabalho como o código normativo que age como dispositivo disciplinatório e de sujeição de força de trabalho; o segundo refere-se à ética do trabalho como processo identificatório que está relacionado ao reconhecimento social do trabalhador como cidadão; o terceiro refere-se as possibilidades colocadas pelo código normativo associado ao trabalho que baliza a ética como prática reflexiva da liberdade e que serve de parâmetro para a comparação entre regimes de verdade que restringem ou permitem uma maior liberdade nas decisões dos trabalhadores quanto ao próprio destino. (NARDI, 2006, p. 41).

Logo, esse processo identitário de reafirmação social da pessoa com deficiência atende as mesmas necessidades dos trabalhadores em geral. Desse modo, levando em conta que a deficiência é uma condição imutável, a vida do indivíduo é perfeitamente versátil, onde uma das possibilidades que se apresenta pode ser pela inserção laboral.

Assim, também empregamos a ética do trabalho seguindo o viés foucaultiano citado por Nardi, onde a ética está ligada à constituição de um sujeito capaz de refletir com liberdade sobre os destinos de sua vida (NARDI, 2006, p. 42 apud Foucault, 1994, p. 712). Essa condição muitas vezes deixa de ser observada quando se trata de pessoas com deficiência e seu empoderamento de espaços laborais e sociais.

Outra dimensão das relações laborais na atualidade que reflete a debilidade das políticas públicas brasileira são as lacunas no que diz respeito à qualificação educacional e profissional da pessoa com deficiência. Muito embora existam avanços inegáveis em relação à proposta do paradigma da educação inclusiva, a qualificação profissional para esses sujeitos tem sido precária.

Dessa forma, a atuação mínima do Estado delega ou transfere ao terceiro setor, instituições assistenciais e filantrópicas, parte da responsabilidade que caberia ao próprio Estado, inclusive, privatizando cada vez mais os setores de atendimento. Esse modelo de política influencia diretamente nas formas de exclusão ao trabalho desses sujeitos.

Além de outros fatores importantes a escolarização surge como um dos entraves cuja solução depende diretamente da atuação do Estado e de políticas públicas adequadas. Acrescendo que a questão de gênero fica mais evidente nas relações de escolarização e de trabalho, porque as mulheres são ainda menos escolarizadas que os homens.

As pesquisas do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) mostram dados que esboçam essa lamentável realidade.

A temática da qualificação profissional é praticamente ausente das negociações: somente uma delas a inclui em seu instrumento normativo e, de forma bastante vaga, registra o compromisso das partes envolvidas na convenção coletiva de trabalho de elaborar projetos específicos para qualificação de pessoas com deficiência e encaminhá-los a instituições responsáveis pela preparação da mão de obra. (DIEESE – 2006).

Nessa esteira o desenho das políticas públicas somente irá se aperfeiçoar à medida que obtiver sucesso, sendo fundamental que a atuação de segmentos da sociedade, como organizações governamentais, não governamentais, instituições filantrópicas e escolas atuem em sintonia com essas políticas diferenciadas.

Aliás, avaliando esse aspecto, a comunicação tem se mostrado truncada e as ações afirmativas se esbarram na burocracia estatal que concretiza a inacessibilidade para aquisição de recursos materiais e humanos. De certa forma, a expectativa do governo é que o segmento empresarial também venha a cumprir seu papel com expressiva participação nesse processo de integração da pessoa com deficiência ao mundo do trabalho, repartindo as responsabilidades.

Nesse caso, o Estado minimamente cumpriria seu papel e omitiria a sua responsabilidade pelo fracasso de algumas políticas públicas, alegando que estas não são causadas por sua omissão ou negligência.

Prosseguindo quanto a análise de dados, conforme a conclusão apresentada pelo DIEESE Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – DIEESE – edição 2006., existe disparidades na ocupação por homens e mulheres (com deficiência) e crianças que começam atividades profissionais aos 10 anos.

Os dados são confirmados pelo IBGE, segundo o censo 2010 existe um total de 86,4 milhões de pessoas com 10 anos ou mais com ocupação laboral, dentre estas, existe 20,4 milhões de pessoas com deficiência. Esse enunciado provoca impacto ou ao menos estranheza, porque o levantamento estatístico aponta que existem crianças em qualquer condição física que estão trabalhando. Sendo que para agravar esse quadro, a maioria das pessoas com deficiência, ainda estão no mercado informal.

Retomando o eixo estrutural da funcionalidade da Lei de Cotas como mediadora de acesso ao mundo do trabalho para as pessoas com deficiência e utilizando como referencial dados do censo demográfico de 2010, parece ocorrer uma empregabilidade muito baixa. No caso de dados comparados ao emprego formal de pessoas sem deficiência os índices chegam a ser alarmantes, conforme é possível apreender da leitura do gráfico de ocupação funcional a seguir.

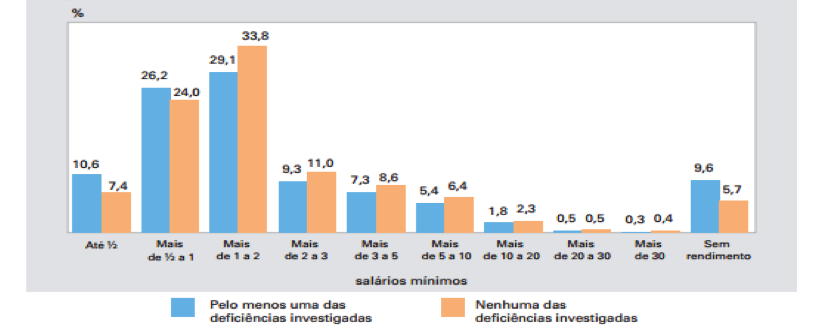

Gráfico 1 – Distribuição das pessoas a partir de 10 anos com pelo menos uma das deficiências investigadas de acordo com a classe de rendimento nominal mensal O IBGE informa que são dados da semana de referência da investigação. Foi considerado o rendimento nominal dos trabalhadores – Brasil – 2010 com emprego formal.

Tratando da relação de gênero por tipo de deficiência, observou-se o mesmo padrão apresentado pela taxa de atividade (ocupação) com relação às diferenças entre homens e mulheres. É possível afirmar que existe uma discrepância na questão de gênero, onde o nível de ocupação foi de 57,3% para os homens e 37,8% Em relação ao nível de ocupação o cálculo é feito medindo o percentual de pessoas com 10 anos ou mais, ocupadas na semana de referência usando como referência a população total com deficiência. Informado pelo IBGE – Censo 2010. para as mulheres, uma diferença de 19,5 pontos percentuais.

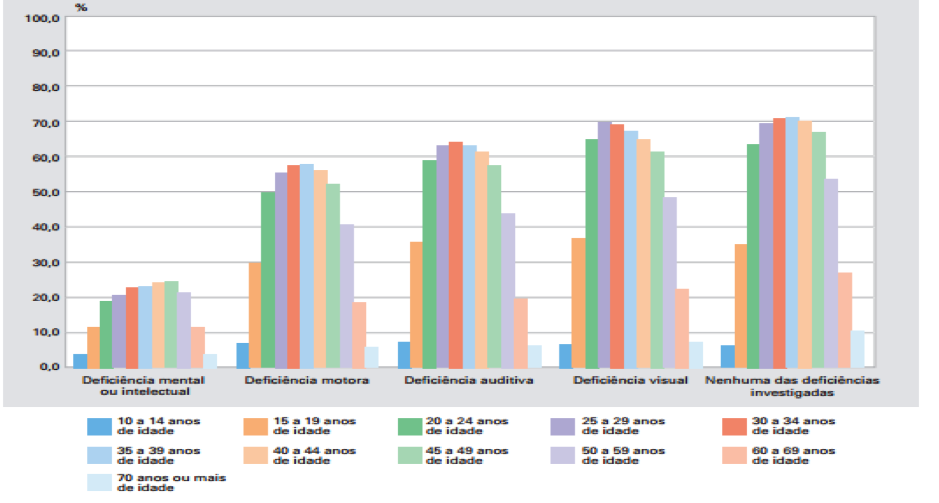

Essa diferença entre gêneros segue o padrão das discrepâncias observadas na população total, constituída por pessoas com e sem deficiência, cuja empregabilidade maior é de homens. As diferenças entre os gêneros para os diferentes tipos de deficiência foram significativas: 6% para a deficiência intelectual; 14,1% para a motora, 21,6% para auditiva e 20,8% para a visual Dados do Censo Demográfico de 2010. Fonte: IBGE..

De certa forma, a ideia de igualdade como ideal democrático não pode ser compreendido na extensão de nulidade das diferenças que são reais, portanto, ao se tratar de atividade material profissional é imprescindível ser levado em conta fatores de limitação concretos que possam dificultar o desempenho bem sucedido desses profissionais.

Essa constatação remete à ideia dos fatores de acessibilidade ao trabalho, que ao serem nivelados pela igualdade de condições em situações desiguais, sem prover um ambiente apropriado, resulta na negação da igualdade. Nesses casos, o indivíduo não é tomado em si ou como entende Ross, “Nega-se sua independência por meio da negação ao direito a uma atividade humana e social digna” (1998, p. 67) os iguais são contemplados e os desiguais ficam à deriva de uma adaptação em condições inóspitas.

Essa é a cotidianidade enfrentada por muitas pessoas com deficiência em geral, e, particularmente, com deficiência visual. Conforme mostra os dados do censo do IBGE-2010. No Brasil existem crianças com faixa etária a partir de 10 anos trabalhando, entre estas, crianças com deficiência visual.

A perspectiva do próximo gráfico com dados da taxa de ocupação feminina é evidenciar quanto são frágeis às políticas públicas de inclusão no Brasil. O número real dessa população exige uma atuação mais efetiva dos governantes e uma sensibilidade mais aguçada para a questão de gênero. No caso da deficiência visual o “encobrimento” (GOFFMAN, 1963, p. 39) não é possível pela visibilidade da deficiência, antes mesmo do indivíduo chegar, sua deficiência o anuncia.

Fonte: Conforme dados do IBGE – BRASIL – 2010.

Um caminho possível para minimizar os efeitos da questão laboral e desemprego da pessoa com deficiência perpassa a Lei de Cotas. Nesse apontamento surge outra questão importante em relação a sua eficácia. Ocorre algum excedente nas cotas de contratação em empresas enquadradas no dispositivo legal? Ou, contrariamente, ocorre um quantum de pessoas com deficiência (e profissionalizadas) que ficam ociosas por falta de alocação no mundo do trabalho?

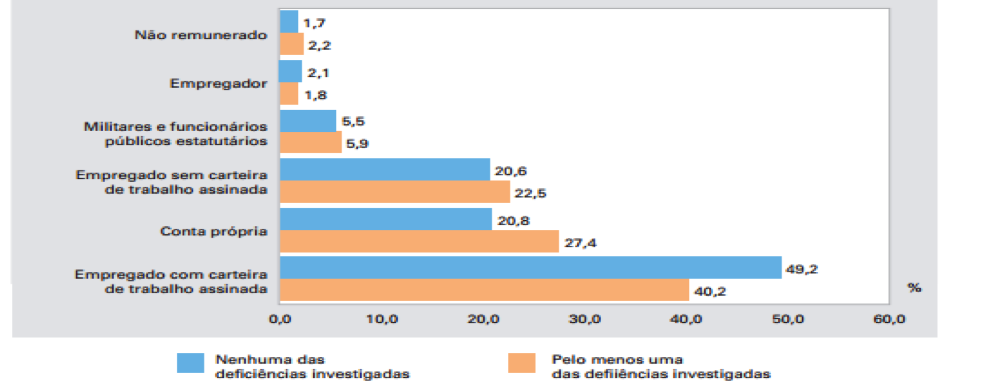

O próximo gráfico (número 3) pode nos dar algumas pistas sobre estas duas questões elencadas. De toda forma vai nos conduzir em direção à ideia inicial de políticas públicas com um grau de incompletude ou com pouca eficiência, incapazes de reverter à situação ocupacional desses sujeitos diante de uma enorme crise do emprego na atualidade.

Apontam os dados que na categoria de empregados com carteira de trabalho assinada (emprego formal), a diferença foi de nove pontos percentuais em relação contingente para o segmento das pessoas sem nenhuma das deficiências correspondendo a 49,2% e 40,2%. Os trabalhadores não remunerados estão na proporção de 2,2% para a população com deficiência e 1,7% para a população sem nenhuma das deficiências. Informações extraídas das Características Gerais da População, Religião e Pessoas com Deficiência, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE e da Cartilha do Censo 2010 – Pessoas com Deficiência. Brasília : SDH-PR/SNPD, 2012. Apontamos que esse também é outro indicador da anomia social que está ocorrendo com essa população.

Fonte: Conforme dados do IBGE – BRASIL – 2010.

Dessa forma, esses dados sinalizam que as políticas públicas no Brasil devem enveredar por outro caminho, sendo indispensável à presença de representantes das categorias de pessoas com deficiência para debater e aprimorar propostas. Caso contrário, as políticas públicas serão apenas continuidade de um sistema que está operando precariamente para atender as demandas de uma população que está em expansão.

Os efeitos da crise mundial atingem a todos indistintamente, mas quando tratamos de indivíduos que têm acesso limitado ao mundo do trabalho (especialmente quanto ao espaço de maior cobertura pela lei de cotas, que devido ao número de empregados abrange diretamente a indústria) temos que discutir a precarização do acesso sem adentrar nas outras formas de precarização de direitos sociais conforme Antunes (2011a; 2011b) adquiridos anteriormente pelos demais trabalhadores.

Esse novo traçado do mundo produtivo coincide, segundo Antunes (2008), com a nova morfologia do trabalho, marcando as múltiplas formas de degradação desse cenário e ampliando o cânone de submissão das relações laborais. (COSTA, 2004).

Daí decorre o fortalecimento da relação de substituição da força de trabalho humano pela máquina. Segundo Costa (2004) o trabalhador cada vez mais se encontra em uma maior vulnerabilidade e sujeição às regras de mercado altamente desfavoráveis.

Nesse cenário de desestabilização das relações laborais qual posição pode configurar-se como espaço de apropriação do trabalhador com deficiência? Para Santos essa questão vai pousar no fenômeno sociocultural,

A desigualdade implica um sistema hierárquico de integração social. [...] Ao contrário, a exclusão assenta num sistema igualmente hierárquico mas dominado pelo princípio da exclusão: pertence-se pela forma como se é excluído. [...] Se a desigualdade é um fenómeno socioeconômico, a exclusão é sobretudo um fenómeno cultural e social. (SANTOS, 1999, p. 2).

Santos (1999) não traz objetivamente a questão da pessoa com deficiência, no entanto, podemos pensar nessa categoria, cuja discriminação seja proveniente de uma forma híbrida de hierarquização axial da desigualdade e da exclusão.

Ou seja a desigualdade sofrida pelas pessoas com deficiência passou principalmente pela falta de acesso ao mundo do trabalho, fator que aumentou a sua marginalização e, muitas vezes, as impossibilita de ter uma vida digna economicamente, independente e ter acessibilidade e oportunidade para profissionalização.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

É possível que a pessoa com deficiência possa estar a postos para ingressar efetivamente na sociedade de produção quando esta contingência da inclusão social se efetivar através de programas e políticas públicas que permitam a sua identificação como uma pessoa comum, ou seja, como os demais indivíduos da sociedade.

Essa recusa, muitas vezes, forçada de engajamento destina as identidades com diversidade cultural a ocupar lugares estanques ou previamente determinados. O perfil profissiográfico desse sujeito com deficiência não deve ser confundido com a sua deficiência num sentido ampliado de incapacidade.

Dessa forma, é necessário que haja o espaço para esses sujeitos plurais demonstrar suas habilidades. Percorrendo a trajetória de uma formação profissional seu encaixe no mundo do trabalho vai depender das possíveis oportunidades que tenha acesso.

Assim sendo, não é possível prever o resultado das políticas públicas no Brasil considerando o atual estágio de insuficiência. A perspectiva de manter a proteção social desses trabalhadores com condições especiais parece antagonizar com os interesses de governantes e empresários. Talvez essa seja a provável explicação para os vetos ao Estatuto da Pessoa com deficiência.

Portanto, isso nos leva a pensar que a relação de inserção no mundo do trabalho para pessoa com deficiência se mostra com rasgos e rupturas que, apontam para uma precarização dos direitos sociais desses sujeitos. Nessa vertente a lei de Cotas parece configurar um caso típico de sangradouro que ocorre desde o momento da triagem onde permanecem os sujeitos selecionados com menor grau de deficiência.

A leitura dos dados censitários de 2010 confirmam a problemática de subemprego e desemprego, agregados a outros fatores como pobreza, inacessibilidade, instrução precária ou inexistente e parcas condições de vida com dignidade que caracteriza o estilo de vida esses sujeitos.

De todo modo, essa temática permite refletir sobre a questão posta por ALAIN TOURAINE (1988) com a publicação de “Iguais e diferentes: poderemos viver juntos?”. Trafegando por essa trilha é possível que as pessoas com deficiência estejam desbravando seus caminhos e que possam trazer uma considerável contribuição social alargando o sentido de que vivemos em uma sociedade plural.

Ainda nos embebendo no pensamento de Touraine é possível que a pessoa com deficiência construa uma concepção de vida capaz de irromper as barreiras sociais que em algum momento não necessite mais de proteções institucionais.

A transformação do indivíduo em sujeito só é possível através do reconhecimento do outro como um sujeito que também trabalha, à sua maneira, na combinação de uma memória cultural com um projeto instrumental. (TOURAINE, 1988, p. 30).

Essa longa trajetória das pessoas com deficiência, levadas a assimilar um papel de menor valor, outras vezes, de invisibilidade ou numa posição de incômoda estranheza ao grupo de incorporação assume novos tons.

Por certo, existe uma fratura que imerge esses sujeitos em uma cultura de massa e “dessocializada” (TOURAINE, 1970; 1988) diante dessa sociedade que privilegia a ideia de um modelo formatado de estética, de perfeição da forma física e que atende aos reclamos do consumismo, porém, esses são fatores que para essa categoria de pessoas estão em mutação.

De toda forma os padrões ideais de produtividade que ainda ecoam no modo de produção capitalista e têm subutilizado esses sujeitos exigindo mecanismos de superação inalcançáveis gradativamente estão sendo alcançados pela legislação.

REFERÊNCIAS

ANTUNES, Ricardo. Adeus ao trabalho? : ensaio sobre as metamoforses e a centralidade do mundo do trabalho. 15 ed. São Paulo: Cortez, 2011.

_____. O continente do labor. São Paulo: Ed. Boitempo, 2011.

_____. Desenhando a nova morfologia do trabalho: As múltiplas formas de degradação do trabalho. Revista Crítica de Ciências Sociais [On line], 83, 2008, p. 19- 34.

BAUMAN, Zygmunt. Identidade. (Entrevista a Benedetto Vecchi/ Zigmunt Bauman). Trad. Carlos Alberto Medeiros. Rio de JANEIRO: Jorge Zahar, 2005.

BARNES, Colin. Disability Activism and the price of success: a bristish experience. Carfax: London, 2007.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado, 1988.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Política de educação especial na perspectiva da educação Inclusiva. MEC; SEEP, 2008.

BRASIL. Ministério da Educação. Diretrizes nacionais para a educação especial na educação básica. MEC; SEEP; 2001.

__________. Presidência da República. Decreto n. 3.298, de 20 de dezembro de 1999.

Regulamenta a Lei no 7.853, de 24 de outubro de 1989, dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, consolida as normas de proteção, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 21 dez. 1999.

_____. Presidência da República. Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999.

Regulamenta a Lei n. 7.853, de 24 de outubro de 1989, dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, consolida as normas de proteção, e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3298.htm>. Acesso em: 06 de set. 2015.

_____. Lei n. 8742 de 7 de dezembro de 1993. Dispõe sobre a organização da Assistência Social. CAPÍTULO IV - Dos Benefícios, dos Serviços, dos Programas e dos Projetos de Assistência Social - SEÇÃO I - Do Benefício de Prestação Continuada. http://www.lagoa3cantos.rs.gov.br/web/files/files/60.pdf. Acessado em 17 de out. de 2015.

_____. Lei nº 4.613 de 02 de dezembro de 1965. Legislação brasileira sobre pessoas portadoras de deficiências. 2. ed. Brasília, 2006. p. 25. Disponível em: http://www.miltonmonti.com.br/arquivos/downloads/legislacao_portadoresdeficiencia.pdf. Acessado em 04 set. 2015.

Cartilha do Censo 2010 – Pessoas com Deficiência / Luiza Maria Borges Oliveira / Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR) / Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SNPD) / Coordenação-Geral do Sistema de Informações sobre a Pessoa com Deficiência; Brasília: SDH-PR/SNPD, 2012.

COSTA, Elizardo Scarpati. A hegemonia do capital nas atlanticidades telecomunicativas: o trabalho e o social na era da informação. (Tese). Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, 2014.

GOFFMAN, Erving. Estigma: notas sobre a manipulação da identidade deteriorada. Publicação original em 1963. (Livro eletrônico). Disponível em: (pdf)

GOFFMAN, Erving. Estigma: notas sobre a manipulação da identidade deteriorada. Publicação original em 1963. (Livro eletrônico). Disponível em: (pdf)

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo 2000. População residente por tipo de deficiência. Disponível em:<http://www1ibge.gov.br/home/estatística/população/censo2000>. Acesso em: 27 jul. 2013.

NARDI, H. C. Ética, trabalho e subjetividade: trajetórias de vida no contexto das transformações do capitalismo contemporâneo. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2006.

ROSS, Paulo Ricardo. A categoria do trabalho como Pressuposto Histórico-Social do Homem Não-Visual. Dissertação. (Mestrado em Educação) – Curso de Pós-Graduação em Educação, UFPR, Curitiba. 1993.

SANTOS. Boaventura de Sousa. A Construção Multicultural da Igualdade e da Diferença. Oficina do CES n.º 135. 1999.

TOURAINE, Alain. Iguais e diferentes: poderemos viver juntos? (trad. Carlos Aboim de Brito). Lisboa: Instituto Piaget, 1988. 419 p.

_____. Sociedade pós industrial. Lisboa editores, 1970.

WEBER, Max. Economia e sociedade: fundamentos da sociologia compreensiva. 2. v. 4. ed. São Paulo: UNB, 2004.

_____. Max. A ética protestante e o espírito do capitalismo. São Paulo: Pioneira (UNB), 1981.