A MÁ FÉ INSTITUCIONAL E O DIREITO À EDUCAÇÃO DA RALÉ BRASILEIRA

Resumo: Este trabalho desenvolve uma reflexão sobre a necessidade de ações no âmbito das políticas públicas educacionais que venham a colaborar para a garantia do direito à educação. Além dos dispositivos legais em favor da educação de qualidade para todos é necessário que políticas e programas coloquem os direitos em prática. Essa é condição para a superação do que Jessé Souza chama "má-fé institucional" no processo de escolarização da "ralé estrutural". A partir dos dispositivos legais na Constituição de 1988 e na LDB de 1996, problematizamos sobre o que tem feito a "Pátria Educadora" em prol da realização do direito à educação. Esse objetivo é perseguido por meio de revisão bibliográfica e pesquisa documental.

Palavras-chave: direito à educação; ralé estrutural; má-fé institucional.

Introdução

Com o slogan "Pátria Educadora", a presidenta Dilma anunciava no discurso de posse de seu segundo mandato:

Ao bradarmos "BRASIL, PÁTRIA EDUCADORA" estamos dizendo que a educação será a prioridade das prioridades, mas também que devemos buscar, em todas as ações do governo, um sentido formador, uma prática cidadã, um compromisso de ética e um sentimento republicano. Democratizar o conhecimento significa universalizar o acesso a um ensino de qualidade em todos os níveis – da creche à pós-graduação; significa também levar a todos os segmentos da população – dos mais marginalizados, aos negros, às mulheres e a todos os brasileiros a educação de qualidadeDisponível em http://www.promenino.org.br/noticias/reportagens/quais-os-desafios-da-patria-educadora-novo-slogan-do-governo-federal Acesso em 14 jan.2016. (grifos no original).

A agenda educacional brasileira, diante dessas palavras, deveria se voltar para a qualidade da educação, como forma de garantir o direito de todos à educação. O objetivo deste trabalho reside em problematizar a real oferta de educação de qualidade para todos, a necessidade de considerar as características do alunado que acorre à escola e os meios oferecidos para a superação daquilo é chamado de "má-fé institucional" por Jessé Souza (2009).

Como o autor, consideramos que a escola, se não observa com cuidado aqueles a quem se destina, reproduz as desigualdades sociais ao considerar o mérito individual, o "dom", em detrimento das disposições socialmente construídas, ou seja, os modos de pensar, de agir e sentir adquiridos nos processos de socialização – habitus (BOURDIEU; PASSERON, 1975). A relação entre habitus e classe social está presente nos escritos dos pesquisadores franceses e as posições dos sujeitos em uma e outra forma de clivagem retroalimentam, ou melhor, reproduzem as condições de vida e o ordenamento social e econômico.

A sociedade brasileira não está livre desse ciclo vicioso criado entre a desigualdade e sua reprodução por meio de instituições que atuam no campo da cultura, entendida esta como modo de vida. Nossa marcante desigualdade social tem forte fundamento econômico. Mas não só. Características étnicas, raciais e culturais também colaboram para as clivagens observadas no Brasil (DA MATTA, 1997; RIBEIRO, 1995).

Segundo Jessé Souza (2009), há certa dissimulação ao se falar de classes sociais no Brasil, substituindo esse termo por faixas de renda. Essa estratégia “mascara” a realidade em dois sentidos: retira de cena a expressão classes sociais, de certo modo, “endemonizada” pela relação com o pensamento crítico sobre a sociedade capitalista; de outro atenua, por assim dizer, o peso das condições socioeconômicas originais dos indivíduos e relaciona mais facilmente a renda à capacidade de cada um obtê-la – ou seja – a seu mérito. O autor procura superar essa dissimulação valendo-se de uma expressão que causa impacto (e parece ser esse mesmo o objetivo, um quê de denúncia): “ralé estrutural”. Mais que designar exata e rigorosamente setores da população conforme a sua renda, escolaridade, propriedade, local de moradia, a expressão de Souza se refere àqueles que, além de poderem ser identificados por indicadores socioeconômicos baixos, também têm o que ele chama de habitus cultural precário (SOUZA, 2009). “Precário é o habitus caracterizado pela falta de aptidões mínimas para uma vida com algum sucesso na sociedade capitalista moderna” (SOUZA, 2009, p. 451-452). Ou seja, são as parcelas da população que ao lado de não terem renda, propriedade, escolaridade, também não conseguem se “sair bem” em uma instituição que cobra um habitus de prestígio. Se a escola pode ser um lugar de transformação, ela precisa considerar a realidade denunciada pelas expressões mencionadas acima. Caso contrário, é pura reproduçãoSão reconhecidas nesse trabalho as peculiaridades da realidade francesa analisada à época de Bourdieu. Aproximações e incorporações teóricas desse autor nas pesquisas brasileiras permitiram trazer a discussão proposta nesse trabalho com base nesse arcabouço teórico..

Com esse escopo teórico, analisamos a Constituição Federal (CF) de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), Lei nº 9394/1996, em alguns de seus dispositivos relativos ao direito de todos à educação. Se a lei dispõe o direto igual para todos, os meios de sua garantia deveriam ser estabelecidos pelas políticas e programas educacionais da "Pátria Educadora", que além de se preocupar com acesso exclusivamente, teriam que se dedicar a oferecer condições para que a escola lidasse com a heterogeneidade de seu público. Em outros termos para que superasse a "má-fé institucional".

Damos sequência a este trabalho, primeiramente, insistindo na crítica à escola como espaço de reprodução e à necessidade de superação dessa condição. Em seguida, dedicamo-nos à análise de alguns dos dispositivos constitucionais e da LDB que, interpretados de modo crítico/analítico, poderiam cobrar ações que realizassem a máxima "direito à igualdade, direito à diferença" (CURY, 2002).

O direito à educação e a escola como reprodutora da desigualdade social

Desde as influências escolanovistas, de modo especial, a educação brasileira gravita em tono do ideal de um projeto democrático e universal. Esse tipo de educação sempre foi visto como único capaz de gerar uma mentalidade democrática em todas as camadas sociais, em que os interesses coletivos se sobreponham aos interesses individuais. Passados mais de cinquenta anos dos primeiros clamores de educadores da Escola Nova, a CF 1988 garante o direito à educação a toda a população, independente de cor, raça, crença, condição social, formação cultural. Do mesmo modo, a LDB (BRASIL, 1996) institui que

Art. 2º. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Art. 3º. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; [...] IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância; [...] IX - garantia de padrão de qualidade; X - valorização da experiência extra-escolar; XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais (BRASIL, 1996, grifos nossos).

Ainda no que compete à garantia desse direito à educação são deveres do Estado, conforme postula o artigo 4º da referida legislação:

[...] II - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio; [...] V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um; [...] VII - oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola; [...] (BRASIL, 1996, grifos nossos).

Com base no texto legal, a educação de qualidade deveria ser oferecida a todos. Entretanto, como problematiza Jessé Souza (2009), existem particularidades no cenário educativo que impedem ou dificultam o sucesso escolar de crianças e adolescentes de classes menos privilegiadas. É a cultura da escola, referente ao que o autor denomina de "má-fé institucional". Trata-se de uma situação que não perpassa somente a escola, que está presente nos âmbitos da justiça e da saúde. Mas, dado o foco da discussão aqui proposta, será considerado exclusivamente o meio escolar.

Em consonância com Bourdieu, o autor reconhece que a escola, em sua ação pedagógica, tende a ser reprodutora de classes dominantes na medida em que privilegia o discurso e o habitus dessas classes, haja vista que "toda ação pedagógica (AP) é objetivamente uma violência simbólica enquanto imposição, por um poder arbitrário, de um arbitrário cultural" (BOURDIEU; PASSERON, 1975, p.20, grifos no original). Essa é a concepção base da má fé institucional problematizada por Jessé Souza (2009), pois o autor acredita que a escola, ao privilegiar em sua ação pedagógica a cultura dominante acaba não cumprindo sua função que poderia ser transformadora em relação aos mais pobres. O habitus primário, aquele que é adquirido no seio da família, no caso da "ralé estrutural" não é aquele que a escola valoriza, causando grande constrangimento no convívio escolar e, mais ainda, incidindo em desistência por parte de crianças, adolescentes e jovens estudantes.

Ainda, segundo Bordieu e Passeron (1975, p. 52, formatação no original), a escola que reproduz o prestígio das classes dominantes, além de valorizar o habitus destas, desvaloriza os dos demais estratos da sociedade e colabora para a introjeção de baixa autoestima pelos alunos vindos das camadas populares.

(...) o TP (trabalho pedagógico) pelo qual se realiza a AP (ação pedagógica) dominante que tende a impor aos membros dos grupos ou classes dominados o reconhecimento da legitimidade da cultura dominante, tende a lhes impor do mesmo modo, pela inculcação ou exclusão, o reconhecimento da ilegitimidade de seu arbitrário cultural.

O sistema escolar opera com uma lógica de classificação social mascarada pelos seus processos educativos (FREITAS, 2009). Ou seja, a escola afirma possibilidades de sucesso escolar a todas as classes sociais, entretanto, não mostra claramente os critérios de classificação social, condicionados pela posição das classes na composição da sociedade. A escola avalia a todos do mesmo modo, ou oferece a todos a mesma educação, sendo que para realizar o direito deveria considerar as diferenças e as desigualdades. Não encobri-las, mas desvendá-las como caminho de superação.

(...) as aptidões e habilidades que ele [o sistema educacional] reconhece como legítimas e sobre as quais se pauta para selecionar e aprovar pessoas na competição social é condicionado pela origem social dos indivíduos, mas aparecem a todos – e à própria escola – como sendo critérios neutros alcançáveis por qualquer indivíduo (FREITAS, 2009, p.1-2).

Ao defender essa "neutralidade", a instituição escolar cultua uma lógica de "mérito" e transfere a responsabilidade aos indivíduos pelo sucesso/fracasso do processo educativo. Essa aparência de neutralidade, essa aparência de igualdade é que se constitui na manifestação da "má-fé institucional", que tende a reforçar a sociedade de classes. A "má-fé" não é dos profissionais, mas quase que poderíamos dizer uma disfunção da instituição e resultado e meio de reprodução que naturaliza as relações sociais em uma determinada formação (SOUZA, 2009).

Superar essa situação a que a instituição escolar está submetida, além de um escopo de legislação educacional cada vez mais inclusivo, requer ações que impliquem em possibilidades materiais e humanas (de recursos humanos, formação de profissionais da educação) para tratar diferentemente os desiguais.

O direito à educação da "ralé brasileira"

A escola, como mencionado anteriormente, trata os desiguais de forma igual, padronizando os procedimentos administrativos e pedagógicos, o que aumenta (e muito) a distância entre a realidade da ralé brasileira e a escolar. Da relação com a escola, cabe considerar que os indivíduos da ralé sofrem “dupla violência simbólica”, pois já foram privados das habilidades necessárias ao mundo produtivo em sua socialização primária, no seio da família, e são novamente privados dessas competências no âmbito escolar marcado pela “má-fé institucional”. A maior parte deles tende a desistir do processo escolar, por se considerar “menos capaz” de prosseguir nos estudos, o que colabora para a manutenção do status quo. Souza (2009) problematiza esse aspecto ao afirmar que é tendência dos filhos da ralé permanecerem na classe social baixa, o que é explicado como uma “necessidade imposta”, haja vista que não possuem disciplina, autoestima, visão prospectiva, e, portanto, não sentem necessidade da educação escolar propriamente dita. A falta de oportunidade de adquirir essas habilidades aparece como falta de necessidade, ou falta do reconhecimento da necessidade. Temos aí formada uma classe singular que, depois de “fracassada” na escola, é também excluída do mercado econômico competitivo. Isso se dá pela “incapacidade”, socialmente condicionada, pelo abandono ou dissimulação social.

Dito isso, explica Gonçalves (2015, p. 26, grifos no original)

[...] enquanto os estudantes provenientes das classes com grande quantum de capital cultural transitam com facilidade pelo sistema escolar, sendo recompensados desde cedo por isso, os estudantes das classes populares se veem diante de um mundo novo, no qual não foram inseridos desde a sua socialização primária, fundamento da personalidade dos agentes, como aqueles outros – das classes dominantes – que, desde cedo, mantiveram contato com a palavra escrita, com a literatura, com as artes e outros signos culturais valorizados na sociedade ocidental moderna e no sistema escolar. Assim, as diferenças prévias de socialização são tratadas pelo sistema escolar como diferenças de mérito individual.

Tendo por base essas considerações e reflexões, dentre os pressupostos relativos ao direito à educação, previstos em legislação, tentamos problematizar alguns deles, considerando especialmente as condições da “ralé brasileira”, conforme discutido anteriormente.

No primeiro momento refletimos sobre o desenvolvimento pleno do educando, estatuído pelo artigo 2º da LDB. Em um contexto escolar em que pesa a violência simbólica, não podemos falar em desenvolvimento pleno garantido, haja vista que o indivíduo não se sente integrado a esse ambiente pela desvalorização de sua cultura, de seu habitus cultural. Não deveria a escola assumir a tarefa republicana, em certo sentido, de cuidar mais que apenas do ensino das disciplinas e de conteúdos cognitivos e também cuidar de conteúdos valorativos e atitudinais? Essa preocupação aparecia nos Parâmetros Curriculares Nacionais (TEIXEIRA, 2000). Estará também presente na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) em elaboração pelo Ministério da Educação (MEC)? Serão os atuais Temas Integradores uma versão atualizada dos Temas Transversais?

Sobre o respeito à liberdade e apreço à tolerância podemos pensar numa escola democrática, igualitária, justa, que valorize e considere todas as diferentes formas de manifestação social e cultural. Entretanto, como pensar numa instituição que respeite de fato essas diferenças, quando, na verdade, temos denúncias consistentes de que a violência simbólica persiste. Como, por exemplo, o estudo de Aléssio (2007) que denuncia a violência simbólica perpetrada por um projeto pedagógico de recuperação de aprendizagem, desenvolvido numa escola pública da zona leste de Santa Bárbara do Oeste (SP). Ao invés de oferecer aos jovens inseridos no projeto uma oportunidade de recuperação de aprendizagem e apoio para estudos futuros, acaba desmotivando-os ao reafirmar o insucesso. Ainda culpabiliza os jovens pelo seu fracasso, justificado pela falta de “esforço” e evolução nos estudos com destreza.

Merece também destaque a valorização da experiência extraescolar, que implica pensar na valorização dos contextos de socialização que perpassam a cultura dos alunos, independentemente de classe social. Desse modo, carece a construção de uma cultura escolar diversificada e não unívoca, o que não combina com a má-fé institucional denunciada por Jessé Souza (2009) e Lorena Freitas (2009). Talvez pensar numa “pedagogia visível”, nos termos de Basil Bernstein (1984; 1996), fosse possibilidade de superação desse dilema, haja vista que as distorções presentes no sistema escolar são decorrentes da forma como esse sistema opera na distribuição de conhecimento, de recursos, de acesso e nas condições necessárias para que a aprendizagem ocorra. As desigualdades na distribuição destes elementos afetam os direitos ao desenvolvimento pessoal, à inclusão e à participação (SANTOS, 2003). Uma “pedagogia visível” afetaria os modos de operacionalização atual da escola, e tenderia a aproximar a comunicação da cultura escolar com a familiar e vice-versa. Haja vista que o aluno teria clareza dos princípios pedagógicos operados no sistema escolar, por meio da pedagogia visível, podemos arriscar dizer que isso diminuiria, em certo sentido, a violência simbólica sofrida pelo aluno de classes menos favorecidas.

Sobre esse aspecto cabe refletir: estariam os atuais processos de formação de professores atentos para o desenvolvimento de uma pedagogia desse tipo? Pensar em operar com a pedagogia visível no âmbito institucional escolar implica considerar que a práxis educativa deve ser eixo central da formação docente, de modo a propiciar condições efetivas para a reflexão-na-ação, considerando, desse modo, a realidade vivenciada pela comunidade escolar, em especial a do alunado. Contudo, estudos sobre a política de formação de professores (GATTI, 2014; GATTI, BARRETO E ANDRÉ, 2011; GATTI E BARRETO, 2009) denunciam a falta de integração entre teoria-prática, bem como o excesso de importância à dimensão teórica da formação de professores em detrimento do contexto prático. Ainda, a configuração dos cursos de formação de professores carece de bagagem social e política de modo a problematizar a realidade social, econômica e cultural dos sujeitos que constituem o contexto escolar.

A política nacional de formação docente privilegia programas voltados para a formação continuada, entretanto, existe uma pluralidade de propostas atuando como mecanismo compensatório das deficiências da formação inicial, muitas vezes excessivamente disciplinares (conforme campos de conhecimento científicos específicos), fragmentadas e aligeiradas. Atrelado a isso, a formação continuada “em serviço” tem aparecido como estratégia pública de implementação das propostas e programas políticos, em um cenário de desvalorização da profissão docente (GATTI, 2008). Diante desse cenário indicamos a possível fragilidade dos professores em desenvolver uma pedagogia visível, a partir de uma sensibilidade às situações “precárias” de seu alunado, em especial os da escola pública brasileira.

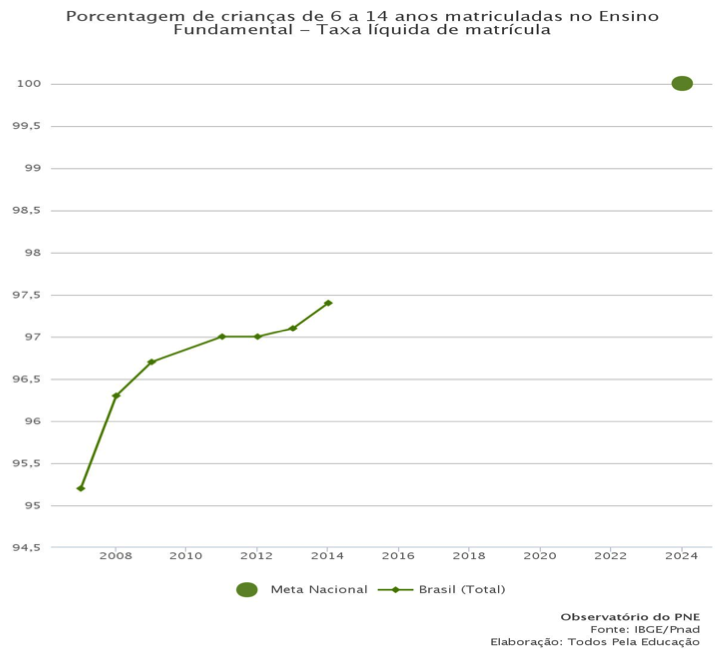

Outro aspecto que destacamos é a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Sabemos que a democratização do acesso à educação básica é uma meta do Plano Nacional de Educação (PNE), especificamente a segunda, que estabelece como meta busca “universalizar o Ensino Fundamental de 9 anos para toda a população de 6 a 14 anos e garantir que pelo menos 95% dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência deste PNE”. Essa meta vem sendo gradativamente atingida conforme ilustra o gráfico 1 abaixoDisponível em http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/2-ensino-fundamental/indicadores#porcentagem-de-criancas-de-6-a-14-anos-matriculadas-no-ensino-fundamental Acesso em 17 fev. 2016..

fonte: IBGE/Pnad

2016

Ainda segundo o Observatório do PNE (2016),

No Brasil, cerca de 2,9 milhões de crianças e jovens de 4 a 17 anos estão fora da escola. Desses, aproximadamente 1,6 milhão são jovens de 15 a 17 anos que deveriam estar cursando o Ensino Médio. [...]

A recente melhora das taxas de fluxo escolar no Ensino Fundamental faz aumentar o número de matrículas do Ensino Médio, mas o País ainda está longe de alcançar patamares ideais. Altas taxas de evasão persistem no Ensino Médio. O modelo curricular ultrapassado, baseado em um número excessivo de disciplinas torna a etapa desinteressante para o jovem do século 21Disponível em http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/3-ensino-medio Acesso em 15 jan. 2016..

A universalização do acesso ao ensino fundamental na década de 1990 e os efeitos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF) permitiram o avanço do fluxo escolar em direção ao ensino médio (OLIVEIRA; TEIXEIRA, 2009). No entanto, a crise de identidade desta etapa da escolarização, que se manifesta ainda em seu currículo, carece de atenção por parte das políticas educacionais. A considerar o volume de conteúdos da BNCC em elaboração, há motivos para preocupação permanente em relação à evasão dos jovens entre 15 a 17 anos do sistema escolar.

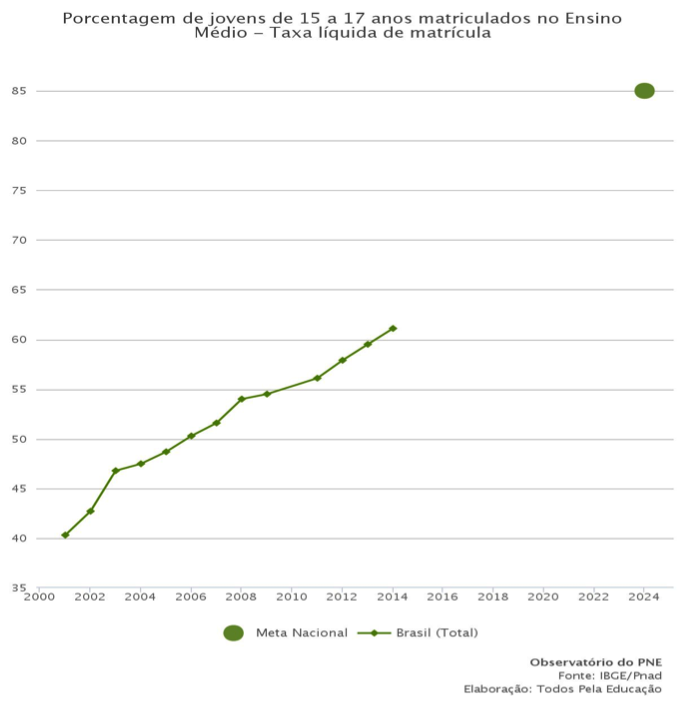

Em concomitância à igualdade de condições de acesso e permanência, os incisos II e V da LDB de 1996 dispõem sobre a progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio, bem como o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. As matrículas no ensino médio vêm aumentando gradativamente a cada ano, conforme apresenta o gráfico 2 abaixoDisponível em http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/3-ensino-medio/indicadores Acesso em 16 jan. 2016..

fonte: IBGE/Pnad

2016

Entretanto, quando pensamos no acesso aos níveis mais elevados do ensino, pesquisa e criação artística, a evasão/desistência significativa nesse nível indica a necessidade de superarmos elementos do processo escolar de modo que motive todos os alunos a prosseguir nos estudos. Schwartzman e Cox (2009) afirmam que persistem as diferenças em termos de anos de escolaridade e desempenho, de modo que os alunos oriundos de famílias mais pobres têm menos sucesso escolar e abandonam a escola antes do que os que nasceram em famílias mais educadas e ricas, ou seja, que possuem capital cultural mais elevado. Desse modo, ainda temos no ensino médio uma espécie de “funil” do alunado em direção ao ensino superior, em que os oriundos da ralé estrutural, na maioria das vezes, desistem de prosseguir os estudos. As políticas de acesso ao ensino superior se destacam no cenário da Pátria Educadora, como por exemplo, PROUNI e FIES, que podem ser considerados políticas sociais que objetivam a inclusão de jovens de camadas sociais mais baixas no ensino superior. Entretanto, como são programas voltados para a iniciativa privada, podemos dizer que no âmbito de universidades públicas e nos cursos mais concorridos esse funil, de certo modo, persiste. Ainda, os cortes orçamentários atuais do governo indicam uma preocupação com a prospecção desses programas sociais.

Por fim, mas não menos importante refletimos sobre a vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Mais uma vez aqui o reconhecimento do contexto não escolar aparece como de extrema importância para garantir a educação de qualidade e que tenha significado para os alunos. Considerando essa premissa presente na LDB, a educação escolar precisa estar alinhada às práticas sociais mais amplas, trazendo significado para o trabalho, compreendido aqui como produção social e cultural e não qualificação de mão-de-obra somente. Uma perspectiva de formação mais ampla, além de socialização dos indivíduos, é “o cimento da coesão social”, na perspectiva clássica dos sociólogos (SCHWARTZMANN; COX, 2009).

Investir na educação numa perspectiva de formação ampla é apostar na escola com espaço que pode contribuir para a coesão social, não como encobrimento das diferenças, mas como reconhecimento destas e ideal de realização da igualdade como resultado. Como afirma Kuenzer (2010), a centralidade do trabalho como categoria dos processos de formação humana, a partir da compreensão de que formação geral e educação profissional, compreendidas como articulação entre ciência, cultura e trabalho no sentido de assegurar melhor qualidade na formação, especialmente para os que vivem do trabalho. Desse modo, no cenário brasileiro para o ensino médio

existem esforços, às vezes dispersos, para oferecer, às práticas escolares tradicionais, alternativas que busquem melhorar as condições de ensino dos novos setores sociais: flexibilização da organização escolar e das trajetórias dos estudantes; articulação curricular entre formação geral e profissional; estratégias de aproximação entre professores e alunos; aumento do tempo escolar, com novas propostas pedagógicas, entre outros. (KRAWCYK, 2013, p. 12).

O Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio, regulamentado em 2013, se apresenta como importante iniciativa política no sentido de propor uma formação integral, que compreende a articulação entre ciência, cultura e trabalho, prevista especialmente no redesenho curricular proposto por essa política. Abrange o Programa Ensino Médio Inovador (PROEMI) e o Programa de Formação Continuada dos professores. Aliado a isso, o cenário político voltado para o ensino médio traz a regulamentação da modalidade de ensino médio integrado à educação profissional técnica de nível médio, o que incide num movimento de ampliação dos Institutos Federais (antigos CEFET’s) em todo o país.

Contudo, reiteramos concordando com Kuenzer (2010) a dificuldade dos professores em desenvolver a formação integral proposta pelo ensino médio, especialmente considerando que os programas de formação docente inicial e continuada devem se adequar a nova realidade do jovem que vive em condições sociais e produtivas marcadas pela exclusão, flexibilidade, instabilidade, complexificação tecnológica, ausência de projeto futuro, estresse e intensificação.

Algumas considerações: à guisa de conclusão

Como já salientava Fernando de Azevedo (1958, p. 114),

todos os males que verificamos no meio brasileiro, social, político e econômico, são consequências da estrutura social da nação e só poderão ter remédio, se nos metermos a transformar essa estrutura por um conjunto de reformas políticas, econômicas e educacionais, rigorosamente concatenadas e impelidas numa direção firme e uniforme.

Mais recentemente, reconhecem Schwartzman e Cox (2009) que existem outros fatores responsáveis pelo sucesso/fracasso escolar, como bons professores, escolas equipadas, métodos de ensino adequados dentre outros. O nível socioeconômico dos alunos, entendido como o conjunto de bens de que os sujeitos podem desfrutar, é o principal fator explicativo da desigualdade nas trajetórias escolares dos indivíduos.

Dessa perspectiva, começar a romper com essa dinâmica institucional que privilegia somente a cultura dominante pode indicar avanços num processo educacional que tende a produzir menos violência simbólica, que integre e estimule o sujeito a dar continuidade em seus estudos. Falar em dimensão pública implica pensar em política. Desse modo, para que as políticas educacionais funcionem com êxito torna-se necessário estimular o potencial de aprendizagem dos estudantes, fortalecendo sua capacidade de obter bom desempenho conforme áreas de estudos escolhidas. Sendo assim devemos pensar num sistema educacional, especialmente no ensino médio e superior, em que “os estudantes possam escolher dentre uma gama de temas, cursos e estilos educacionais, adequados a seus interesses e condições, é o melhor terreno no qual pode florescer uma verdadeira diversidade social e melhorar as oportunidades para todos” (SCHWARTZMAN; COX, 2009, p.13). Partindo dessa ótica podemos ter um arrefecimento da violência simbólica presente nas instituições educativas, o que, em tese, poderia melhorar significativamente a qualidade e a equidade do sistema educacional brasileiro.

Mesmo reconhecendo as lacunas nas políticas públicas em termos de qualidade da formação e ascensão social, percebemos um esforço no sentido de oferecer programas sociais voltados para a equidade, o que vai ao encontro da “Pátria Educadora” enquanto lema de governo. Contudo, quando pensamos no cenário político e econômico atual do país muito nos preocupa os cortes no repasse de verbas, as manobras políticas e os jogos de poder em volta do sistema político-partidário brasileiro. Pois, como nos mostra a história, as conquistas sociais dos menos favorecidos são recentes e “capengas” pra se garantirem numa instabilidade política como a que estamos vivenciando agora, em que a democracia se mostra fragilizada.

Referências

ALÉSSIO, Fernanda Cristina. A violência simbólica na escola: uma abordagem a partir da visão de educandos e educadores. 2007. 108f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Centro Universitário Salesiano, Americana, SP, 2007.

AZEVEDO, Fernando de. Sociologia Educacional. São Paulo: Melhoramentos, 1958.

BERNSTEIN, Basil. Classes e Pedagogia: visível e invisível. Cadernos de Pesquisa, v.49, maio 1984, p.26-42.

BERNSTEIN, Basil. A estruturação do discurso pedagógico: classes, códigos e controle. Petrópolis, RJ: Editora Vozes, 1996.

BOURDIEU, Pierre; PASSERON, Jen Claude. A reprodução: elementos para uma teoria do sistema de ensino. Rio de Janeiro: Editora Francisco Alves S.A., 1975.

CURY, Carlos Roberto Jamil. Direito à educação: direito à igualdade, direito à diferença. Cadernos de Pesquisa. [online]. 2002, n.116, pp.245-262. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/S0100-15742002000200010. Acesso em 15. dez. 2015.

DAMATTA, Roberto. Carnavais, malandros e heróis: para uma sociologia do dilema brasileiro. Rio de Janeiro: Rocco, 1997.

FREITAS, Lorena Rodrigues Tavares de. A má-fé institucional na reprodução da desigualdade escolar no Brasil. XXVII Congreso de la Associación Latinoamericana de Sociología. VIII Jornadas de Sociología de la Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires, Anais..., 2009. Disponível em: https://www.aacademica.org/000-062/623.pdf Acesso em: 15 dez. 2015.

GATTI, Bernadete Angelina. Análise das políticas públicas para formação continuada no Brasil, na última década. Revista Brasileira de Educação, v. 13 n. 37, jan./abr. 2008.

GATTI, Bernadete Angelina; BARRETO, Elba de Sá (Coords.). Professores do Brasil: impasses e desafios. Brasília: UNESCO, 2009.

GATTI, Bernadete Angelina; BARRETO, Elba de Sá; ANDRÉ, Marli D. Políticas docentes no Brasil: um estado da Arte. Brasília: UNESCO, 2011.

GATTI, Bernadete Angelina. Formação inicial de professores para a Educação Básica: pesquisas e politicas educacionais. Est. Aval. Educ., São Paulo, v. 25, n. 57, p. 24-54, jan./abr. 2014.

GONÇALVES, Fernando Gonçalves de. "Sucesso" no campo escolar em classes populares: reprodução e trajetórias. IV Congresso em Desenvolvimento Social Mobilidades e Desenvolvimentos. Montes Claros, Anais..., 2014. Disponível em: http://www.congressods.com.br/quarto/index.php/trabalhos-aceites/gt-05-desenvolvimento-mobilidade Acesso em: 22 dez. 2015.

GONÇALVES, Fernando Gonçalves de. Sucesso no campo escolar de estudantes oriundos de classes populares: estrutura e trajetórias. 2015. 169f. Dissertação (Mestrado em Sociologia) – Programa de Pós-Graduação em Sociologia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, RS, 2015.

KRAWCZYK, Nora. Políticas para o ensino médio e seu potencial inclusivo. Trabalho apresentado na 36ª Reunião Anual da ANPEd (Associação de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação), em Sessões Especiais. Goiânia (GO): 2013. Disponível em http://36reuniao.anped.org.br/pdfs_sessoes_especiais/se_05_norakrawcyk_gt05.pdf Acesso em 20 abr. 2016.

KUENZER, Acácia Zeneida. O ensino médio no Plano Nacional de Educação 2011-2020: superando a década perdida? Educação e Sociedade, v.31, n.112, p. 851-873, jul./set., 2010.

OLIVEIRA, Rosimar de Fátima; TEIXEIRA, Beatriz de Basto. Do FUNDEF ao FUNDEB: a qualidade ainda fora de pauta. Vertentes (UFSJ), v. 33, p. 36-47, 2009.

RIBEIRO, Darcy. O Povo Brasileiro: formação e o sentido do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1995, 3ª edição.

SANTOS, Lucíola Licínio de C. P. Bernstein e o campo educacional: relevância influência e incompreensões. Cadernos de pesquisa, n. 120, p. 15-49, novembro/2003.

SCHWARTZMAN, Simon; COX, Cristián. Políticas educacionais e coesão social. Uma agenda latino-americana. Rio de Janeiro: Elsevier; São Paulo: iFHC, 2009.

SOUZA, Jessé. A ralé brasileira: quem é e como vive. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2009.

TEIXEIRA, Beatriz Basto. Por uma escola democrática: colegiado, currículo e comunidade. 2000. 340f. Tese (Doutorado em Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educação. Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo. USP.