JUDICIALIZAÇÃO E A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO: UMA ANÁLISE DAS DEMANDAS EM MINAS GERAIS NO CONTEXTO ATUAL

Resumo: O presente trabalho tem por objetivo apresentar e analisar as decisões do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, relativas à qualidade da educação. Aborda discussões teóricas relacionadas ao direito à educação, além de questões acerca da qualidade do ensino e dos mecanismos de exigibilidade para o cumprimento deste. Trata se de uma pesquisa bibliográfica e documental. Para fundamentar nossa análise, utilizamos autores como Oliveira (2001), Ranieri (2009), Cury e Ferreira (2010), Gadotti (2013), Fernandes (2015) e o levantamento das decisões no sítio do referido Tribunal. Constatamos que as demandas em torno da educação vêm crescendo ao longo dos anos, mas ainda faltam muitos aspectos que precisam ser considerados para que um ensino de qualidade realmente se efetive no estado.

Palavras-chave: Direito. Educação. Qualidade

INTRODUÇÃO

A Constituição Federal de 1988 reconhece e garante a educação como um direito social e público; portanto, sua judicialização parte desse direito e o Poder Judiciário torna-se uma das vias mais importantes para o seu cumprimento, estabelecendo uma relação direta entre educação e justiça. Além da Constituição, o direito à educação é reiterado pela Lei 8069/90 — Estatuto da Criança e do Adolescente — e pela Lei 9394/96 — Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

Silveira (2008) afirma que os estudos sobre judicialização da educação vêm sendo alvo de grandes discussões no Brasil, principalmente por intelectuais da área do direito e da educação, que analisam as decisões do Poder Judiciário a fim de verificar as demandas dos cidadãos.

Partindo da obrigatoriedade do cumprimento da lei, as demandas pela judicialização da educação têm sido cada vez mais crescentes, pois, vale ressaltar, que a partir da promulgação da Constituição que garante o direito à educação para todos, o acesso à instituição escolar tem sido maior, e, consequentemente, os desafios aumentaram. Com isso, as escolas possuem salas sobrecarregadas, o professor não tem condições favoráveis de trabalho, faltam vagas em creches e pré-escolas, devido ao número reduzido de prédios para tal atividade, há insuficiência de merenda, a questão da falta de acessibilidade para estudantes com deficiência, entre outros. E a população tem enxergado no Poder Judiciário a melhor maneira de reivindicar esses direitos.

Apesar de a judicialização ter aumentado, uma questão primordial vem sendo esquecida: a qualidade do ensino ofertado. Qualidade esta sempre referenciada nas políticas educacionais, nos planos e programas instituídos, e que vem preocupando o poder público, que busca estratégias para evitar este aumento.

O direito de aprender, o acesso a um ensino de qualidade tem sido a alavanca para tais políticas, mas vale ressaltar: de qual “qualidade” de ensino estamos falando? Quais as demandas reivindicadas pela população quando nos referimos à educação básica em Minas Gerais?

Deste modo, o presente texto visa analisar e discutir as demandas reivindicadas pela população no âmbito educacional e, consequentemente, os resultados das ações tomadas pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), sendo referenciado por estudiosos da área, pela legislação e pelas decisões deste Tribunal, e levando em consideração a garantia do direito à educação e de um ensino de qualidade.

Utilizamos a pesquisa bibliográfica e a análise documental para conhecer e aprofundar a aplicabilidade das leis para educação e sua exigibilidade. Para a coleta das decisões, utilizamos como parâmetro a pesquisa por palavras-chave, que foram “educação” e “qualidade”. Desta maneira, foram encontrados 273 espelhos de acórdãos com os critérios utilizados, e, dentre este total, somente 115 faziam referência à educação.

Em razão do elevado número de decisões encontradas, optamos por delimitar o tempo, sendo assim, coletamos os dados a partir de 2009, em virtude da obrigatoriedade da oferta da Educação Básica pela Emenda Constitucional n° 59, de 11 de novembro de 2009, que devido à Lei n° 12.796, de 4 de abril de 2013, alterou a LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), expandindo o direito à educação, e regulamentou que a partir do ano de 2016 a Educação Básica passa a ser dos 4 aos 17 anos de idade. Com isso, foram encontrados 95 acórdãos que dizem respeito à educação.

Já na coleta das decisões monocráticas foram encontrados com as palavras-chave “Educação” e “Qualidade” o total de 332 decisões, sendo que havia muitos casos que não eram compatíveis com a pesquisa. Então, optamos por trocar as palavras-chave. Utilizamos “Vagas” e “Creches”, e apareceram 31 documentos, mas também havia alguns que não eram relevantes para a pesquisa, e se deixássemos apenas decisões sobre vagas e creches, o trabalho ficaria muito restrito.

Sendo assim, utilizamos as palavras “Direito à Educação” e “Qualidade”, e foram encontradas no total 311 decisões. Como já havíamos delimitado o tempo, fizemos a pesquisa a partir de 2009 e encontramos 100 decisões sobre educação.

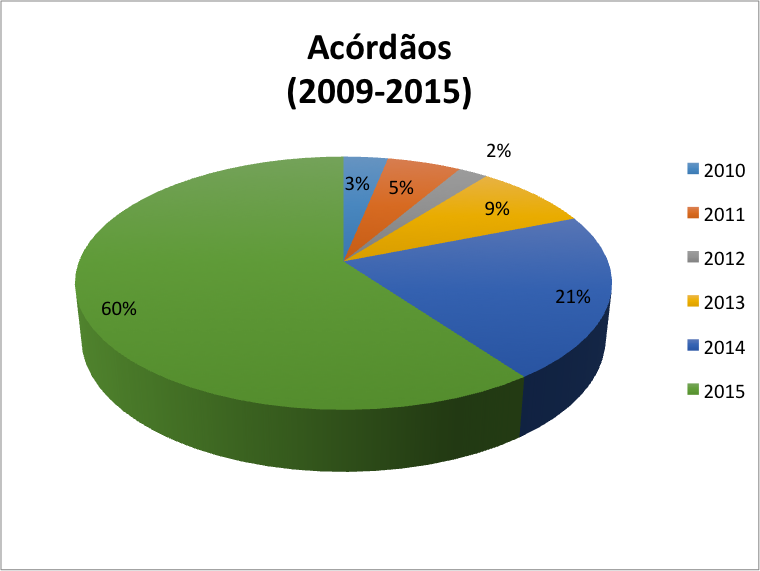

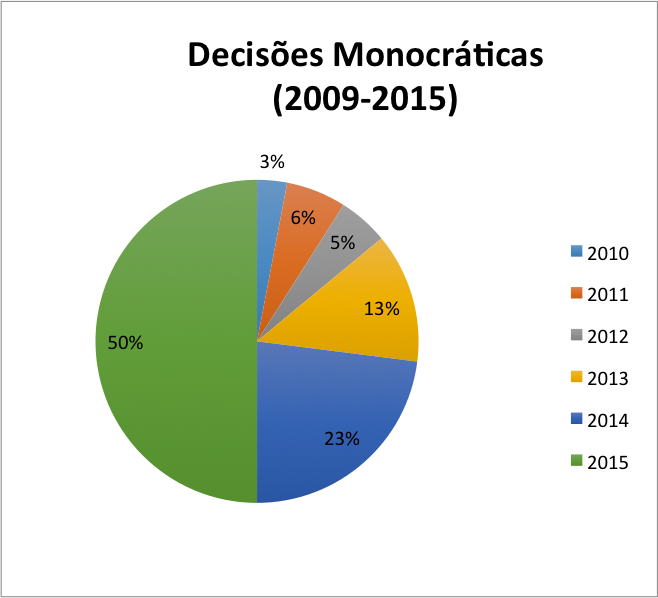

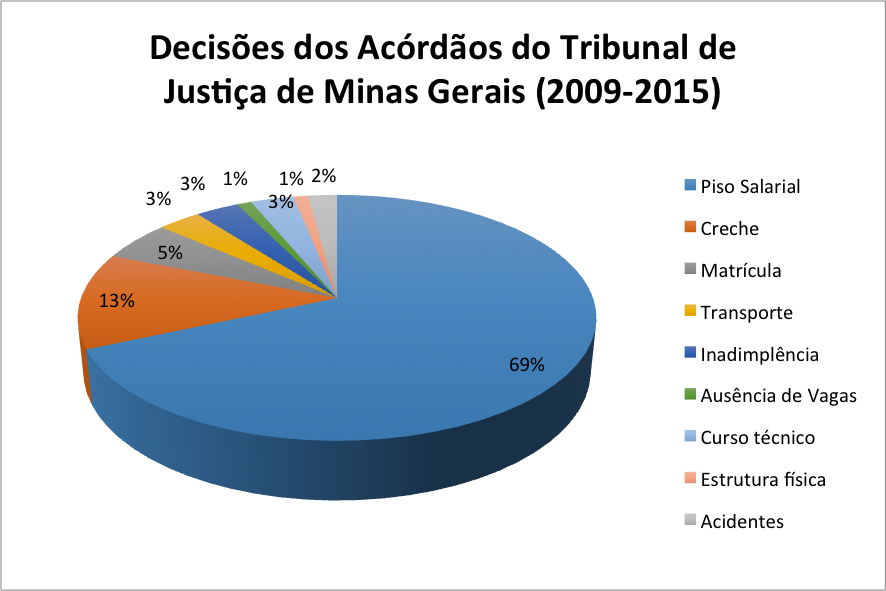

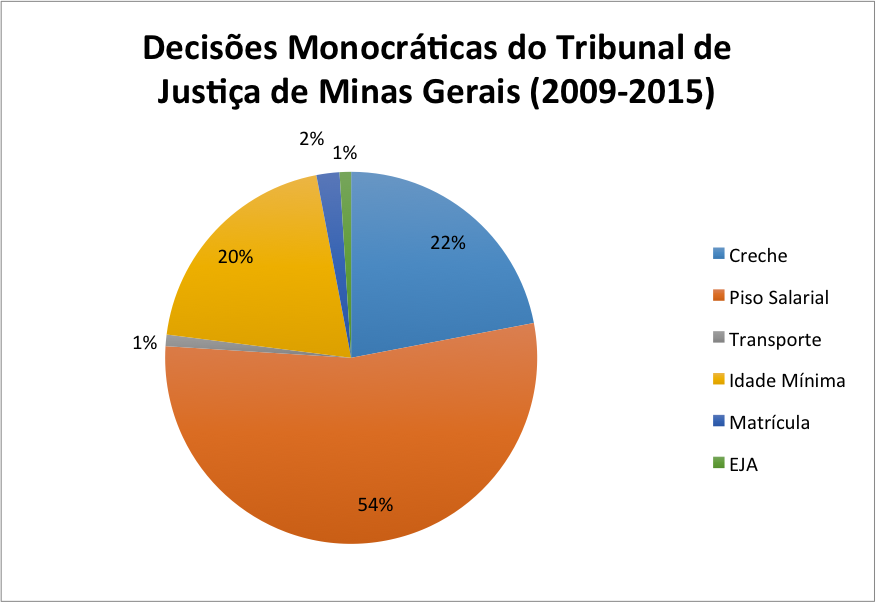

Após o levantamento, organizamos todos os dados em gráficos, demonstrando as decisões referentes ao período de 2009 a 2015, e outro separado por categorias. Os gráficos 1 e 2 foram ordenados cronologicamente, explicitando o percentual de decisões monocráticas e dos acórdãos encontrados. Já nos gráficos 3 e 4 optamos por classificar os temas coletados nas decisões, e assim calculá-los percentualmente. Elencamos os seguintes temas: piso salarial, acesso à creche, matrículas, Educação de Jovens e Adultos (EJA), acidentes, transporte, inadimplência, dentre outros. E, ainda nesta perspectiva, estes dados serão analisados qualitativamente no decorrer deste texto.

JUDICIALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO: QUANDO O DIREITO À EDUCAÇÃO COMEÇA A SER REIVINDICADO

O direito à educação ocupa papel principal no âmbito das discussões dos direitos humanos. É imprescindível no desenvolvimento e no exercício dos outros direitos, pois é um instrumento necessário, por meio do qual crianças e adultos marginalizados, tanto econômica quanto socialmente, conseguem se emancipar da situação de pobreza e obter recursos fundamentais para uma participação social plena (RANIERI, 2009).

A Constituição Federal de 1988, no seu Capítulo III, “Da Educação, Da Cultura e Do Desporto”, art. 205, passa a definir como responsáveis pela implementação deste direito, o Estado, a família, em cooperação com a sociedade. (BRASIL)

Sendo a educação um direito humano, social e público, e a judicialização parte desse direito, o Poder Judiciário passa a ser uma das vias mais importantes para o seu cumprimento, estabelecendo relação direta entre educação e justiça. (PANNUNZIO, 2009),

A partir desta Constituição, o Poder Judiciário começou a ser mais significativo na efetivação do direito à educação. Esse fenômeno pode ser denominado como Judicialização da Educação, caracterizado como a intervenção do Poder Judiciário nas questões educacionais, com o propósito de proteger esse direito e o cumprimento das funções constitucionais do Ministério Público. (CURY; FERREIRA, 2010)

Silveira (2008) afirma que os estudos sobre judicialização vêm sendo muito discutidos no Brasil, principalmente por intelectuais da área do direito e da educação, fazendo análises das decisões do Poder Judiciário com o objetivo de verificar as demandas dos cidadãos.

E apesar do papel do Judiciário ter se estendido, fica evidente a necessidade de discutir sobre a utilização deste meio para resolver litígios que envolvam questões educacionais e pedagógicas, até porque esta instituição nem sempre estará preparada para o dinamismo que circunda o cotidiano educacional (SILVEIRA, 2011).

Outro fator importante que precisa ser considerado é a sobrecarga de trabalho dos Tribunais. A morosidade no julgamento e os diversos recursos que podem ser utilizados para uma decisão final, podem afetar as expectativas de utilização do Judiciário, pois se torna um mecanismo lento. (SILVEIRA, 2011)

Com isso, é importante ressaltarmos que há cidadãos que reconhecem seus direitos, mas não sentem total eficácia no seu cumprimento, devido à morosidade de solução pelo Poder Judiciário, como também há os que não têm tanto conhecimento e por conseguinte,, não vão em busca do seu cumprimento.

Ainda nesta perspectiva, é necessário entendermos que, para além da Constituição Federal, o direito à educação é reiterado na Lei 8069/90, Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e Lei 9394/96 Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) , que garantem o acesso, permanência e a proteção destes sujeitos.

Partindo da obrigatoriedade do cumprimento da lei, as demandas pela judicialização da educação têm sido cada vez mais crescentes. Por isso, é necessário evidenciarmos que após a promulgação da Constituição, a qual garante o direito à educação para todos, o acesso à instituição escolar tem sido cada vez maior, e, consequentemente, os desafios, aumentado. (CURY; FERREIRA, 2010)

Sendo assim, algumas escolas têm suas salas sobrecarregadas, o professor encontra-se sem condições favoráveis de trabalho, devido ao reduzido número de prédios para tal atividade, há falta de vagas em creches e pré-escolas, insuficiência de merenda escolar, falta de acessibilidade para estudantes com deficiência e, consequentemente, falta de um ensino de qualidade.

Essas condições contradizem a legislação vigente, que com a Emenda Constitucional n° 53, de 19 de dezembro de 2006, garante que todos terão “assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 (cinco) anos de idade em creches e pré-escolas”. E na sucessão destes direitos, temos também o Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei nº. 8.069, de 13 de julho de 1990 –, que garante o direito à educação para todas as crianças e adolescentes, assegurando-lhes “acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência”. (BRASIL) A partir deste panorama, a população tem enxergado no Poder Judiciário a melhor maneira de reivindicar esses direitos.

Mas vale ressaltar que no discurso, legalmente, somos todos “iguais”, temos os mesmos direitos, e os mesmos deveres, mas não devemos ver somente por esse lado, pois as condições socioeconômicas não são iguais para todos, e isso precisa ser considerado quando o assunto é garantia de direitos. (LOMBARDI, 2014)

Quando se trata de promoção de direitos, todos os aspectos devem ser considerados, como o acesso a uma educação de qualidade, à saúde, saneamento básico, acesso à informação, pois são condicionantes que interferem diretamente no efetivo cumprimento da cidadania.

QUALIDADE DE ENSINO: QUESTÕES PERTINENTES AO JUDICIÁRIO?

Por mais que a falta de vagas continue sendo um problema para o país, especialmente na Educação Infantil, na modalidade creche, cada vez mais o direito à educação vem se expandindo e com isso incluindo preocupações com a educação que vão além da obtenção de matrículas, como o padrão de qualidade oferecido nestas instituições.

Desta maneira, a Emenda Constitucional n° 59, de 11 de novembro de 2009, traz a expansão do direito à educação, assegurando a educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, e para aqueles que não tiveram acesso na idade própria. E assegura também programas suplementares de material didático, transporte, alimentação e assistência à saúde. (BRASIL)

Sendo assim, a idade ofertada na legislação é ampliada, passando a ser exigida uma nova demanda educacional, que neste caso é o aumento de vagas e prédios escolares para a Educação Infantil. Outra alteração que esta Emenda trouxe foi sobre as distribuições dos recursos públicos, assegurando universalização, garantia de padrão de qualidade e equidade, nos termos do plano nacional de educação. (BRASIL)

Esta Emenda também modificou a condição do Plano Nacional de Educação (PNE), que passou a ser exigido constitucionalmente, em um período decenal, devendo ser tomado como referência para os planos plurianuais. O PNE passou a ser o articulador do Sistema Nacional de Educação, tendo como financiamento um percentual do Produto Interno Bruto. Desta maneira, este plano, que possui 20 metas e 175 estratégias, deve ser a base para a construção dos planos estaduais, municipais e distrital. (BRASIL, 2014)

A Constituição Federal de 1988 determina que o direito à educação abarque a garantia do acesso e permanência na Educação Básica, e também prevê como um princípio fundamental a garantia de padrão de qualidade. (BRASIL).

Por se tratar de um direito constitucional, o padrão de qualidade é um dos princípios que regem a maneira em que o ensino será ministrado no país, e por isso este é passível de ser garantido juridicamente por meio do Poder Judiciário (FURTADO, 2009).

Tendo em vista a complexidade conceitual de qualidade do ensino, e para melhor elucidar a maneira como esta foi percebida distintamente no Brasil, Oliveira e Araújo (2003) sintetizam inicialmente que a qualidade era determinada pela oferta insuficiente de vagas, depois passou a ser percebida pelas disfunções no fluxo ao longo do ensino fundamental, e em seguida decorreu dos sistemas de avaliações baseados em testes padronizados.

Qualidade, por ser uma palavra polissêmica, ou seja, que pode ter vários significados, possibilita interpretações diversificadas em variados contextos. A qualidade pode estar relacionada a um produto, pois no processo produtivo o objetivo é produzir com melhor qualidade. (OLIVEIRA; ARAÚJO, 2003)

Neste sentido, Furtado (2009) ressalta a importância de lembrar que “qualidade” guarda um sentido mercadológico corporativista que busca a melhoria de produtividade, maximização de resultados e consequente diminuição de prejuízos. E esse sentido corporativo de “qualidade” foi socialmente migrado para o setor educacional.

É notório observar que no âmbito educacional, sendo este privado ou público, tem-se absorvido um vocabulário mercadológico, do mundo capitalista, o qual utiliza palavras como “satisfação”, “eficiência”, “qualidade”, “resultados”, entre outros. (FURTADO, 2009).

Mas vale indagar: será que o “sucesso” ou a “eficiência” nos testes padronizados, ou nos vestibulares podem por si só significar uma educação de qualidade? E de que forma este “padrão de qualidade” poderia ser mensurado pelo Poder Judiciário, a fim de reivindicar tal direito?

E a partir destes obstáculos, surge um novo “indicador” de qualidade, que mensura a capacidade cognitiva dos alunos por meio de testes padronizados em larga escala. Mas não podemos desconsiderar as diferenças sociais de cada sujeito, e por vezes isso acaba por estigmatizá-lo, devido à sua classe social, ou melhor dizendo, devido às oportunidades educacionais que lhes foram oferecidas. (OLIVEIRA; ARAÚJO, 2003)

Nesta perspectiva, Dourado, Oliveira e Santos (2007) trazem uma nova discussão sobre qualidade do ensino, eles usam o conceito de “qualidade social”, pois para estes autores a ideia de qualidade está totalmente relacionada com a dimensão socioeconômica e cultural dos sujeitos envolvidos no processo educacional.

Sendo assim, é importante ressaltar que definir o que seria qualidade da educação é bem complexo, pois envolve sujeitos, contextos e realidades diversificados. Sobretudo, analisando com um olhar qualitativo, é notório que certos aspectos fazem a diferença, como, a estrutura física da escola, o ambiente educativo, tipo de gestão, a elaboração de um projeto político pedagógico, a formação e condição de trabalho dos profissionais da instituição, o envolvimento com a comunidade, entre outros. Estes são aspectos que interferem positiva ou negativamente na qualidade educacional. (DOURADO, OLIVEIRA, SANTOS, 2007)

Deste modo, a qualidade significa melhorar a vida das pessoas, de todas as pessoas. Não devemos separar a qualidade da educação da qualidade como um todo, pois não é possível ser de qualidade ao entrar na escola e piorar a qualidade ao sair dela (GADOTTI, 2013).

Logo, percebemos a complexidade deste tema. Não basta melhorar um único aspecto, para ter uma educação de qualidade. É preciso ir mais a fundo, e considerar todas as vertentes. E como diria Gadotti (2013, p.10), “[..] a qualidade tem fatores extraescolares e intraescolares; é preciso considerar outros critérios também, subjetivos, sempre deixados de lado, mas que podem ser dimensionados intencionalmente”.

Assim, é partindo deste viés que este trabalho busca analisar algumas decisões a respeito do direito à educação, tentando elucidar nestas decisões do Tribunal de Justiça de Minas Gerais a exigibilidade de um direito constitucionalmente garantido, que é o padrão de qualidade do ensino.

ANÁLISE E DISCUSSÃO

Optamos por organizar tais dados em gráficos. Inicialmente separamos os acórdãos das decisões monocráticas, considerando a quantidade de casos que foram julgados por ano.

Fonte:Levantamento das decisões do TJMG de 2009-2015

Como já mencionado na metodologia, optamos pela delimitação do tempo, a partir de 2009, contudo, neste ano não houve nenhum caso direcionado à educação que fosse relevante para este trabalho. Sendo assim, seguimos cronologicamente os anos, e observamos que em 2010 foram julgados apenas 3 casos (3%), já em 2011 este percentual subiu para 5 casos (5%), em 2012 este contingente decresceu para 2 casos (2%), enquanto em 2013 ascendeu novamente para 9 casos (9%) e assim, consecutivamente, em 2014 passou a ser 21 casos (21%), chegando a 60 casos (60%) no ano de 2015.

Fonte:Levantamento das decisões do TJMG de 2009-2015

Utilizamos o mesmo método com as decisões monocráticas. Notamos que no ano de 2009 também não houve nenhum julgamento a respeito da educação, em 2010 foram julgados 3 casos (3%), em 2011 este percentual aumenta para 6 casos (6%), no ano de 2012 houve uma queda havendo 5 casos (5%), já a partir de 2013 o índice só ascendeu, chegando a 13 casos (13%), em 2014 subiu para 23 casos (23%), aumentando significativamente em 2015 para um total de 50 casos (50%).

Deste modo, é perceptível que tanto nos acórdãos como nas decisões monocráticas os índices de casos que perpassam o campo da educação foram crescendo ao passar dos anos, com o direito à educação se expandindo a partir da EC n° 59, de 11 de novembro de 2009, por isso que não foram encontrados casos no ano de 2009, pois a emenda foi aprovada somente no final desse ano.

Vale ressaltar também que a pequena quantidade de casos nos anos de 2010 a 2013 pode estar relacionada ao desconhecimento dos sujeitos quanto aos seus direitos constitucionais, e as maneiras de reivindicá-los.

Diante disso, Fernandes (2015, p. 4) afirma que

apesar de a educação ter sido positivada como um direito público subjetivo na nossa Carta Magna de 1988, nem todo brasileiro tem o conhecimento de que pode e deve exigir este direito perante as autoridades competentes e/ou por via judicial. Nem todos e todas estão a par deste caráter de exigibilidade. É claro que há exceções, mas aqueles que sabem ser a educação um direito que pode ser exigido, muitas vezes se deparam com o fato de não saberem como fazê-lo.

Destarte, para compreendermos mais a fundo sobre as reivindicações da população, organizamos um gráfico por temas, demonstrando o percentual de casos e analisando as decisões do TJMG.

Fonte: Levantamento das decisões do TJMG de 2009-2015

Ao observarmos o gráfico 3, é visível que demandas relacionadas a piso salarial/ carga horária/ bonificações são extremamente mais reivindicadas, com o total de 65 casos (69%), e dentre estes casos, 35 (22,75%) foram negados por falta de comprovações, e 30 casos (19,5%) foram parcialmente concedidos, pois havia irregularidades na carga horária, ou a somatória de bonificações foram erroneamente calculadas.

Podemos citar como exemplo o processo em que a professora apela para que sua carga horária seja reformulada de acordo com a Lei Federal n° 11.738, de 16 de julho de 2008, pois somente em 24 de abril de 2011 passa a ser exigido constitucionalmente o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos e o limite mínimo de 1/3 (um terço) para o desempenho das atividades extraclasse (reuniões, correção de trabalhos e provas, elaboração de aulas etc.). Nesta perspectiva, o Ministro Ricardo Lewandowski (2015) considera que

quem é professor sabe muito bem que essas atividades extra-aula são muito importantes. No que consistem elas? Consistem naqueles horários dedicados à preparação das aulas, encontros com pais, com colegas, com alunos, reuniões pedagógicas, didáticas; portanto, a meu ver, esse mínimo faz-se necessário para a melhoria da qualidade do ensino e também para a redução das desigualdades regionais. (Retirado do processo)

Desta maneira, o município foi condenado a reformular a carga horária de todos os profissionais da educação, de acordo com o texto constitucional. E assim se deu mais um passo para a construção de uma educação com qualidade, pois para que isto realmente aconteça, é essencial valorizar e apoiar estes profissionais.

Outro aspecto reivindicado pela população é o acesso à Educação Infantil (creches, pré-escola), totalizando 12 casos (13%). Todos os casos foram decididos com êxito, cumprindo assim o direito à educação para todos. Os pais reivindicaram vagas nas creches mais próximas de suas residências, e, caso estivessem lotadas, o município deveria conseguir a vaga em outra instituição, sendo esta pública ou privada, e arcaria com as despesas (transporte, mensalidade), uma vez que é obrigação do município ofertar esta modalidade.

O mesmo fato ocorre quando os pais tentam matricular os filhos no 1° ano do Ensino Fundamental, sendo que as crianças não completaram a faixa etária necessária. Totalizamos 5 casos (5%) de matrículas negadas por causa deidade. Nestes casos, o colegiado decide que a instituição escolar não deve negar matrícula sem antes avaliar a capacidade cognitiva, psicológica da criança, pois isto pode atrapalhar o seu pleno desenvolvimento.

Mediante a todos estes processos, é sabido que para uma efetiva educação de qualidade, é importante que se tenha estrutura para alcançar este objetivo. Desta maneira, uma das reivindicações é o transporte (público, gratuito e de qualidade). Obtivemos 3 casos (3%) nesta vertente, sendo estes concedidos prioritariamente para os alunos oriundos da zona rural, que não residem próximo à escola.

Ainda nesta perspectiva, encontramos apenas 1 caso (1%) que trata sobre estrutura física, sendo este concedido. Este percentual nos assustou um pouco, pois em tempos de inclusão escolar, observarmos que há apenas 1 processo sobre estrutura física nos faz refletir se todas as escolas do Estado de Minas Gerais estão preparadas estruturalmente para receber todos os alunos, independente de suas especificidades, ou se a população desconhece seus direitos legais, e há também a probabilidade de eles não enxergarem solução rápida pelo Poder Judiciário, devido à morosidade dos julgamentos.

Segundo Cury e Ferreira (2009, p. 42), o melhor mecanismo de avaliação da qualidade do ensino seria o estabelecimento de parâmetros mínimos, de modo a unificar a atuação do Judiciário, citando como exemplo o modelo utilizado por PINTO (2006), que fixa a análise por aluno CAQi. Assim, qualquer Juiz do País avaliará diretamente a situação de seu município, levando em consideração:o tamanho das escolas, Instalações, Recursos didáticos em qualidade e quantidade, Razão alunos/turma Remuneração do pessoal: Formação: Jornada de trabalho, Jornada do aluno, Projetos especiais da escola, Gestão democrática (PINTO, 2006).

Chrispino e Chrispino (2008, p.13) afirmam que a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conhecida como Novo Código Civil (BRASIL, 2002), tem por função regular os direitos e obrigações de ordem privada concernentes às pessoas, aos bens e suas relações.

Um dos grandes problemas que observamos na educação privada é o índice de inadimplência. Encontramos 3 casos (3%) que abordam a temática, dois falam sobre o indeferimento dos alunos de continuarem a assistir aula, pelo fato de não estarem arcando com as mensalidades; e o outro é a respeito do indeferimento da matrícula, por falta de pagamento. Sendo assim, o colegiado decidiu que a direção, reitoria da instituição não podem proibir o sujeito a ter acesso às aulas, até o final do período letivo.

Para finalizar as decisões dos acórdãos, obtivemos 3 casos (3%) acerca de curso técnico, todos cobravam a autorização e reconhecimento do MEC, pois alegaram ter sido enganados e pediram ressarcimento da instituição de ensino. O colegiado não aprovou o ressarcimento do valor, tendo em vista que eles já haviam concluído o curso, mas cobrou da instituição o reconhecimento do MEC nos certificados de conclusão, para garantir o padrão de qualidade do ensino.

Fonte:Levantamento das decisões do TJMG de 2009-2015

As decisões relacionadas ao piso salarial, que são ao todo 54 casos (54%), foram todas parcialmente aceitas, pois não foi comprovado irregularidade no pagamento do piso. Mas havia contradições quanto à carga horária, sendo decidido que os municípios as adequassem de acordo com a legislação.

Destarte, passamos ao próximo tema, que são os processos reivindicados por falta de vagas nas creches próximas de suas residências, somando 22 casos (22%). Todos os casos foram concedidos e os municípios tiveram que arcar com as vagas inexistentes, alguns foram para creches privadas conveniadas com a prefeitura, outros, em vez de ficar em tempo integral, tiveram que ficar apenas um período, como condição temporária, até o município providenciar novas salas, prédios.

O mesmo ocorreu com a reivindicação pelo transporte, apenas 1 caso (1%), que foi concedido para aqueles que residem longe da escola, devido à opção de estudar em uma escola de melhor qualidade.

Os percentuais de matrículas recusadas por motivo de idade mínima são de 20 casos (20%), que foram providos, pois é necessário avaliar o aluno para ver se ele está apto a prosseguir os estudos.

Sobre os 2 (2%) processos relacionados à matrícula, um trata-se de interferência para se matricular em outra instituição, pois a antiga escola não entregava a transferência. E a outra era por inadimplência. O juiz outorgou a ação, e assim a escola teve que providenciar rapidamente a transferência do aluno. E no outro caso, as partes entraram em um acordo de quitação do débito. Esses casos foram amparados pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de1990.

O último caso (1%) a ser analisado tem relação com a modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA) e após um longo debate foi concedido. O município ofertava a EJA para apenas aqueles que não puderam estudar no tempo certo, para maiores de 18 anos, mas o aluno precisava se matricular no período noturno, pois trabalhava no período diurno e, consequentemente, não conseguia frequentar a aula. Como a escola não ofertava séries noturnas, apenas a EJA, o juiz concedeu que reduzissem a faixa etária para todos que não conseguisse frequentar a escola devido ao seu labor.

Para fins aqui propostos, estas foram as decisões analisadas do Tribunal de Justiça de Minas Gerais com ênfase na temática educacional, mesmo que de uma forma breve, pois a questão da jurisprudência vai muito além do tema aqui exposto.

CONSIDERAÇÕES

O objetivo deste trabalho foi analisar qualitativamente as decisões do TJMG que dizem respeito à educação, buscando explicitar e considerar os fatores intra e extra-escolares que influenciam na garantia de um ensino de qualidade. É importante ressaltar que, ao se discutir e analisar assuntos tão complexos como, educação e qualidade, necessita-se conhecer melhor a realidade da área pesquisada, para assim compreender os fatores que interferem direta e indiretamente no processo educacional, pois o olhar de um pesquisador que está imerso na área, é diferente daquele que analisa os fatos, da maneira que lhes são relatados.

Assim, constatamos que o direito a uma educação de qualidade é garantido pela Constituição Federal de 1988, por conseguinte, se torna passivelmente exigível. Reiterado e ampliado pela EC n° 59, que expandiu o direito à educação para todos, tornando-o constitucional e, por isso, exeqüível e reivindicado.

Nesse sentido, algumas questões educacionais têm sido alvo de decisões judiciais, uma vez que o Poder Judiciário vem sendo reivindicado a dirimir algumas questões de cunho muito complexo, como é o caso do padrão de qualidade. Sendo assim, este trabalho buscou trazer algumas das discussões do campo do direito para o campo da educação.

Deste modo, averiguamos que as demandas em torno da educação vêm crescendo ao longo dos anos, mas ainda faltam muitos aspectos que precisam ser considerados para que um ensino de qualidade realmente aconteça. Notamos que o fator mais exigido é o piso salarial/adequação da carga horária, e isto se faz extremamente essencial, pois, para que essa qualidade seja efetiva, é primordial que se inicie pela valorização destes profissionais, pelos investimentos durante e depois da sua formação.

No entanto, observamos que alguns temas, como a educação inclusiva, não aparecem nos dados estatísticos das decisões. Transpondo para o campo educacional, é necessário que nos atentemos para este fato, pois, como já indagado, será que não existe demanda nesta área, concluindo que todas as escolas estão recebendo estes alunos, ou há um desconhecimento da população quanto aos seus direitos? Esta é uma temática que precisa ser aprofundada, em outra oportunidade.

Analisando a totalidade dos processos (195 somando acórdãos e decisões monocráticas), verificamos que é um contingente mínimo, quando comparado ao tema “saúde”, que possui 1.336 processos somente nos acórdãos. Sendo assim, estes dados nos exprimem a ideia de que a sociedade reivindica pouco os seus direitos a respeito da educação.

Portanto, se não há tantas reivindicações, dá-se a entender que a educação está ótima e não precisa ser aprimorada. Deste modo, a União, os estados e municípios “compreendem” que não há necessidades de investimento para esta melhoria de qualidade, se abstendo de suas responsabilidades, direcionando-as para o Poder Judiciário.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, Brasília. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>.Acesso em: 16 de maio de2015.

______. Emenda Constitucional n° 59, de 11 de novembro de 2009, Brasília. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc59.htm>. Acesso em: 12 de Janeiro de 2016.

______. Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Diário Oficial da União: República federativa do Brasil, Brasília, DF, 16 de julho de 1990.

______. Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19394.htm>. Acesso em: 16 de maio de2015.

______. Lei Federal n° 11.738, de 16 de julho de 2008. Estabelece o Piso Salarial Nacional do Magistério. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11738.htm>.Acesso em: 15 de fevereiro de 2016.

______. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Conhecida como Novo Código Civil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm>.Acesso em: 23 de fevereiro de 2016.

______. Lei n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990. Chamada de Código de Defesa do Consumidor. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078.htm>.Acesso em: 23 de fevereiro de 2016.

______. Conselho Nacional de Educação/ Câmara de Educação Básica. Parecer n° 08/2010. Estabelece a homologação do CAQi. Disponível em: <http://www.custoalunoqualidade.org.br/pdf/pceb008_10.pdf>. Acesso em: 23 de fevereiro de 2016.

CABRAL, K.M; DI GIORGI, C.A.G. O direito à qualidade da Educação Básica no Brasil: uma análise da legislação pertinente e das definições pedagógicas necessárias para uma demanda judicial. Educação, Porto Alegre, v. 35, n. 1, p. 116-128, jan./abr. 2012

CURY, C. R. J.; FERREIRA, L. A. M. Judicialização da educação.Revista CEJ, Brasília, Ano XIII, n. 45, p. 32-45, abr./jun. 2009.

CHRISPINO, À; CHRISPINO, R.S.P. A Judicialização das relações escolares e a responsabilidade civil dos educadores. – Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação, Rio de Janeiro, v.16, n.58, jan/mar. 2008. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ensaio/v16n58/a02v1658.pdf>.Acesso em: 28 de maio de2014.

DOURADO, L.F.; OLIVEIRA, J.F.; SANTOS, C.A. A qualidade da educação: conceitos e definições. Série Documental: Textos para Discussão, Brasília, DF, v. 24, n. 22, p. 5-34, 2007.

FERNANDES, Y.S. Direito à educação e qualidade educacional: relações possíveis entre justiciabilidade, avaliações de larga escala e educar em direitos humanos. 37ªReunião Nacional da ANPED – 04 de outubro a 08 de outubro de 2015, Florianópolis- SC. Disponível em: <http://37reuniao.anped.org.br/wp-content/uploads/2015/02/Trabalho-GT05-4125.pdf>.Acesso em: 23 de fevereiro de 2016.

FURTADO, M. G. Padrão de Qualidade do Ensino. In: RANIERI, N. B. S. (coord); RIGHETTI, S. (org). Direito à Educação: aspectos constitucionais. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, p. 167-182, 2009.

GADOTTI, Moacir. A qualidade na educação: uma nova abordagem. Disponível em: <http://www.pmf.sc.gov.br/arquivos/arquivos/pdf/14_02_2013_16.22.16.85d3681692786726aa2c7daa4389040f.pdf>. Acesso em 13 de janeiro de 16.

LOMBARDI, José Claudinei. Judicialização da Educação: interferência judicial aprofunda desigualdade no acesso em creche por quem mais precisa dele. Revista HISTEDBR On-line, nº 57, p. 388-397, Campinas, 2014.

LUDKE, Menga e ANDRÉ, Marli E.D.A. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. São Paulo: EPU, 1986.

OLIVEIRA, R.P. O direito à educação. In: ADRIÃO, T; OLIVEIRA, R.P. (Org.). Gestão, financiamento e direito à educação: análise da LDB e da Constituição Federal. 2. ed. São Paulo: Xamã, 2002.

OLIVEIRA, R. P. de; ARAÚJO, G. C. de. Qualidade do ensino: uma nova dimensão da luta pelo direito à educação. Revista Brasileira de Educação, Poços de Caldas, n.28, p. 5-23, jan./abr. 2005.

PANNUNZIO, E. O Poder Judiciário e o Direito à Educação. In: RANIERI, N. B. S. (coord); RIGHETTI, S. (org). Direito à Educação: aspectos constitucionais. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, p. 61-88, 2009.

PINTO, J. M. de R. Da vinculação constitucional de recursos para a educação, passando pelos fundos, ao custo-aluno qualidade. RBPAE, São Paulo, – v.22, n.2, p. 197-227, jul./dez. 2006.

RANIERI, N. B. S. Os Estados e o Direito à Educação na Constituição de 1988: Comentários Acerca da Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. In: RANIERI, N. B. S. (coord); RIGHETTI, S. (org). Direito à Educação: aspectos constitucionais. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, p. 39-59, 2009.

SILVEIRA, A. A. D. Judicialização da educação para a efetivação do direito à educação básica. Jornal de Políticas Educacionais, Curitiba, v.5, n.9, p. 30-40, jan./jun. 2011.

SILVEIRA, A.A.D. O direito à educação de crianças e adolescentes: análise da atuação do Tribunal de Justiça de São Paulo (1991-2008). 2010. 303 p. Tese (Doutorado). Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, 2010.

TJMG. Conhecendo o Judiciário. 2010. Disponível em <http://ftp.tjmg.jus.br/conhecendo/TJ%20responde-colorido.pdf>.Acesso em 17 de fevereiro de 2016.