CAPITALISMO DEPENDENTE O PAPEL DO ESTADO NA IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS DE FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO

Resumo: O presente artigo é resultado de um trabalho acadêmico concluído na disciplina: Estado e Políticas de Desenvolvimento no Brasil. Com o objetivo analisar o modelo do capitalismo dependente e a (in) capacidade do Estado na realização das políticas educacionais, adotamos uma abordagem metodológica bibliográfica de cunho exploratória. Como resultados parciais deste estudo bibliográfico destaca-se que política econômica e social desenvolvida pelos governos em diferentes entes federados não tem superado a dependência econômica do Estado, que agravou os processos de desregulamentação e privatização das políticas educacionais nas mais diferentes etapas da educação em detrimento do cumprimento do direito à educação.

Palavras-chave: Capitalismo Dependente. Estado. Financiamento da Educação.

INTRODUÇÃO

O capitalismo dependente pode ser analisado em suas causas de dependência sob duas perspectivas: para Caio Prado (1972), pela história, e para Florestan (1981), pela história e luta de classe. Nesse sentido, analisando as três características citadas, podemos destacar: a) as mudanças quantitativas do capitalismo dependente são de fora para dentro e ocorrem de modo desigual; b) o capitalismo reconstrói-se a partir de dentro, subdeterminado pela política; c) a economia é endógena.

O capitalismo dependente realiza um movimento externo de ampliação da dependência (política) e o aumento da segregação social (econômico). Segundo Florestan Fernandes (1981), o capitalismo dependente desenvolve uma dupla ação: o bloqueio em direção das mudanças que ocorrem de fora para dentro por meio da ação inconformista dos segmentos da burguesia monopolizada que se caracteriza por um ciclo político de circuito fechado, sendo intolerante, sem interesse de classe, passando a controlar as mudanças em seu sentido, ritmo e intensidade.

Portanto, o capitalismo dependente é por natureza anti-social, anti-democrático e anti-nacional, fazendo uma combinação intrínseca no processo de desenvolvimento capitalista da reprodução com a segregação social, sendo o desenvolvimento induzido para fora como continuidade da dependência externa.

Do ponto de vista interno do desenvolvimento brasileiro, a partir da caracterização teórica sobre o capitalismo dependente, aponta Florestan Fernandes (1981, p. 20):

Primeiro, a concentração de renda, do prestígio social e do poder nos estratos e nas unidades ecológicas ou sociais que possuem importância estratégica para o núcleo hegemônico de dominação externa. Segundo, a coexistência de estruturas econômicas, socioculturais e políticas em diferentes ‘épocas históricas’, mas interdependentes e igualmente necessárias para a articulação e a expansão de toda a economia, como uma base para a exploração externa e para a concentração interna da renda, do prestígio social e do poder. Terceiro, a exclusão de uma ampla parcela da população nacional da ordem econômica, social e política existente, como um requisito estrutural e dinâmico da estabilidade e do crescimento de todo o sistema [...].

Analisando as formulações de Florestan (1981, p. 57) sobre o capitalismo dependente destacamos a prevalência dos fatores externos, sem negligenciar os fatores internos. A ideia de subdesenvolvimento como um estágio preliminar de desenvolvimento é rechaçada. Nessa perspectiva a acumulação capitalista realizada no centro a partir da ótica do subdesenvolvimento mantém-se como uma escolha política.

Ademais, o subdesenvolvimento apresenta como problemática principal o atraso social, o desequilíbrio social e um modelo de Estado social que não se estabelece dentro da ordem econômica, revelando uma espécie de vazio socioeconômico que impede que essa economia progrida aliada ao desenvolvimento das políticas sociais e públicas. O modelo de desenvolvimento não é entendido, na lógica capitalista, como produto da luta de classes.

Para Florestan Fernandes (1981, p. 54) a dependência não é uma mera condição ou acidente, é uma articulação estrutural dos pólos econômicos externos e internos que exigem a vantagem estratégica do econômico sempre em hegemonia, aceitando como compensadora e útil o pólo social.

Nesse sentido, qual seria o destino do capitalismo dependente? Resposta: a incapacidade de conciliar desenvolvimento capitalista e as políticas sociais cada vez mais difíceis, bem como desenvolver políticas públicas que possam absorver uma grande parcela da sociedade brasileira que vive em condições desiguais em diferentes regiões do país, sem nem ao menos consegui resolver a situação da pobreza, da desintegração nacional, dos antagonismos crescentes e fazer as mudanças estruturais necessárias na dimensão econômica, política e social. (SAMPAIO Jr. anotações de aula HO029, 2015).

Para Sampaio Jr. (anotações de aula HO029, 2015), analisando a situação do desenvolvimento da sociedade brasileira, a história do Brasil é constituída de oportunidades interrompidas e de atores frustrados que perderam a oportunidade de resolver a segregação social e a dependência econômica externa, o que fez com que o desenvolvimento capitalista no Estado brasileiro exercesse mudanças controladas pela burguesia, que concebe a sociedade brasileira como instrumento de apropriação do capitalismo.

O modelo de desenvolvimento endógeno e auto-determinado que busca a adequação entre os meios e os fins desdobra-se em um processo de dominação política repressiva, mantendo os circuitos fechados nas áreas da política, dos trabalhadores, impedindo a participação ativa, a revolução como forma de mudar o sistema econômico desigual e excludente do país.

A política econômica brasileira opera quase sempre como um circuito fechado em que qualquer mudança estrutural e social dentro da ordem estabelecida é uma impossibilidade para uma sociedade como a nossa, principalmente no contexto atual em que o controle político é exercido por grupos cada vez mais conservadores em todos os segmentos sociais. (SAMPAIO Jr., 2015)

O Estado torna-se um instrumento político e funcional das classes dominantes “para a imposição de uma estabilidade política que se mantém pela força bruta e pela ameaça potencial e que, por sua vez, constitui o requisito político para a intensificação da acumulação capitalista e a aceleração do desenvolvimento econômico” (FERNANDES, 1978, p. 204).

O desenvolvimento capitalista é um processo intensamente marcado por contradições e novas dependências do sistema econômico e suas crises que exigem novas acomodações e acordos políticos e sociais. Para David Haver (2011, p. 18) a possibilidade de sairmos desse modelo de uma maneira diferente depende muito do equilíbrio das forças de classe. Depende do grau com que a massa da população se levantar e dizer: Já basta, vamos mudar o sistema. (HARVEI, 2011).

No Brasil, para Sampaio Jr. (2012, p. 674), as forças econômicas e sociais dominantes fazem a opção por um capitalismo dependente domesticado, subordinado aos desejos da sociedade nacional, se caracterizando desse modo:

[...] uma dupla articulação que compromete a capacidade de a sociedade nacional controlar os fins e os meios de desenvolvimento — a situação de dependência externa e a extrema desigualdade entre as classes sociais. A subordinação da vida econômica nacional à lógica ultraespeculativa do capital internacional e à reprodução de estruturas sociais típicas de regimes de segregação social distorcem irremediavelmente as propriedades construtivas da concorrência econômica e da luta de classes — molas propulsoras do desenvolvimento capitalista autodeterminado. A superexploração do trabalho, a irracionalidade do processo de incorporação de progresso técnico, a instabilidade econômica e financeira, o espectro da estagnação e as crises cíclicas de reversão estrutural características inerentes ao capitalismo na periferia […].

Ao considerar que a dupla articulação compromete a capacidade de controle das situações de dependência e de extrema desigualdade entre as classes sociais, Sampaio Jr. (2012, p. 683) afirma que é “impossível imaginar as brechas parciais que possam provocar as transformações no padrão de desenvolvimento da economia brasileira”. O que tem ocorrido no caso brasileiro é apenas a “reprodução de estruturas sociais típicas de regimes de segregação social”. (SAMPAIO Jr., 2012)

A MANUTENÇÃO DA DEPENDÊNCIA EXTERNA: causas estruturais da Desigualdade Social

O modelo de política econômica e social assumido pelos governos brasileiro deve ser considerado de fundamental importância para analisar as políticas públicas adotadas e a sua capacidade no enfrentamento das desigualdades estruturais. Desse modo, consideramos de fundamental importância seus caminhos e escolhas sinuosas e sua estranha lógica para a atual conjuntura brasileira, e concretamente para o projeto societário.

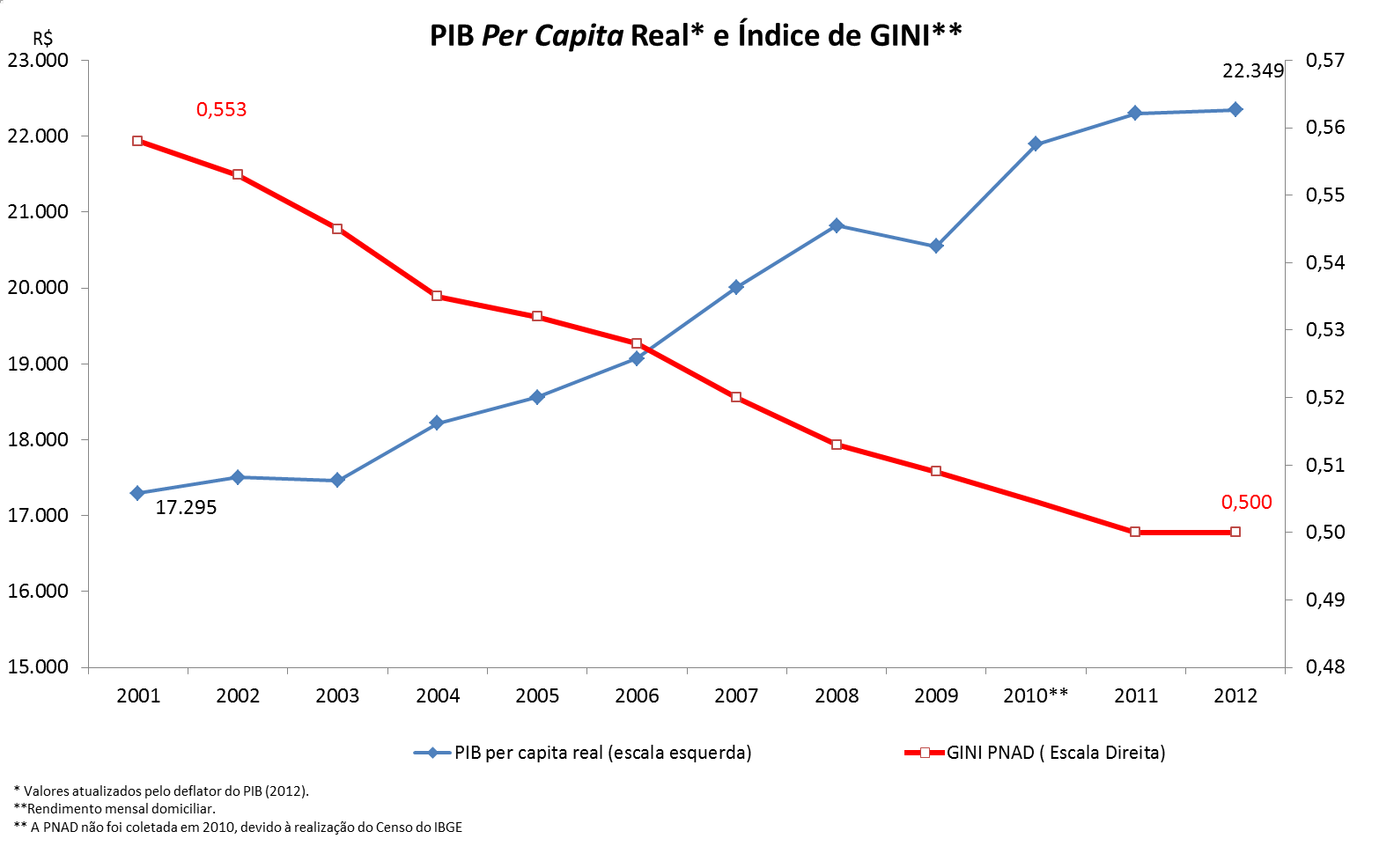

As desigualdades estruturais face à dependência externa são mudanças parciais que poucas alterações têm provocado no padrão de desenvolvimento da economia brasileira (SAMPAIO Jr, 2012). Considera-se que hoje se evidencia como causa estrutural o agravamento em nossa realidade em que os 10% mais ricos impõem historicamente a concentração de renda, chegando a acumular quase 75% de toda riqueza nacional. Enquanto 90% dos mais pobres ficam com apenas 25%. Nesse contexto, como enfrentar os problemas estruturais brasileiros considerando o aumento da desigualdade de renda:

Fonte: Ipea/SAE, a partir dos microdados da PNAD/IBGE

Analisando a situação distributiva brasileira fica explícita uma queda no índice de Geni mostrando o início de uma melhora gradual da distribuição de renda motivada principalmente por políticas sociais compensatórias e focalizadas, com destaca Fagnani (2011, p. 1): “nessa visão, a estratégia para se alcançar o “desenvolvimento social” se encerra numa única ação: focalização nas pessoas que estão abaixo da “linha de pobreza”. Qualquer política social que não atenda esse requisito “beneficia os ricos” e deve ser objeto de reformas ortodoxas visando seu aniquilamento”.

O enfrentamento das desigualdades sociais pelo Estado brasileiro exige a “erradicação” da pobreza e prescinde do crescimento econômico, da reposição do salário mínimo e das políticas sociais universais (FAGNANI, 2011). No entanto, existem as disparidades sociais que não são nada animadoras. Ademais, intensifica-se a alta concentração de renda que tem prejudicado o crescimento econômico, que é fortemente induzido por uma das maiores concentrações de riqueza no mundo tornando, portanto, o Brasil um dos países com maior desigualdade de renda.

Os dados do IPEA (2007) revelam que houve avanços na diminuição no índice de Geni. Para Fagnani (2011, p. 9) “o enfrentamento desses desafios também depende da maior coordenação entre os instrumentos da política macroeconômica que caminhe no sentido da redução das despesas financeiras do Estado brasileiro”.

O índice de Geni usado como indicador de comparação entre as economias foca apenas a dimensão da renda, e não o consumo e os níveis de satisfação pessoal. Fagnani (2011, p. 1) explicita que as ações de transferência de renda são relativamente baratas: o gasto anual do Programa Bolsa Família (0,4% do PIB) é muito inferior ao da Previdência (7,5%). Esta é razão que move a ortodoxia em torno da “opção pelos pobres”.

Ademais, as políticas sociais seguem prevalecendo na sociedade brasileira, de maneira inescapável pelas escolhas políticas e econômicas assumidas pelo Estado fortemente aliado ao grande interesse de capital internacional-nacional que negligenciam o desenvolvimento de políticas que promovam os direitos sociais com vistas à erradicação das desigualdades sociais. Nesse sentido, os dados dos indicadores sociais e educacionais do Brasil de 1980 a 2013, apresentados no relatório dos direitos humanos, revelam:

Ano |

Esperança de vida ao nascer |

Anos esperados de escolaridade |

Média |

RNB per capita |

IDH |

1980 |

62,7 |

9,9 |

2,6 |

9.154 |

0,545 |

1990 |

66,5 |

12,2 |

3,8 |

9.740 |

0,612 |

2000 |

70,3 |

14,3 |

5,6 |

10.722 |

0,682 |

2010 |

73,1 |

15,2 |

7,2 |

13.794 |

0,739 |

2011 |

73,4 |

15,2 |

7,2 |

14.031 |

0,740 |

2012 |

73,7 |

15,2 |

7,2 |

14.081 |

0,742 |

2013 |

73,9 |

15,2 |

7,2 |

14.275 |

0,744 |

Variação |

17,9% |

53,5% |

176,9% |

55,9% |

36,5% |

A política econômica e social desenvolvida pelos governos em diferentes entes federados não tem superado a dependência econômica do Estado, que agravou os processos de desregulamentação e privatização das políticas sociais nos mais diferentes setores. O Estado brasileiro tem explicitado o seu compromisso somente com o desenvolvimento econômico impulsionado por ajustes fiscais que privilegiam a estabilidade da moeda, a Lei de Responsabilidade Fiscal, os superávits primários, os limites ao endividamento do setor público em detrimento do cumprimento dos direitos sociais e trabalhistas.

Contudo, para Sampaio Jr (2012, p.682-683) “antagonismos entre as políticas macroeconômicas e gasto publico e a concorrência entre as políticas sociais universais e políticas assistencialistas”. Desse modo, os elementos aqui abordados em sua “dupla articulação” afrontam o enfrentamento pelo estado nas causas estruturais das desigualdades sociais.

A superação dos graves problemas da realidade brasileira como o desemprego, a baixa qualidade da educação, a violência, a pobreza, a miséria, a precarização do trabalho, o analfabetismo, a concentração de terra e renda, bem como o cumprimento das tarefas nacionais democráticas que em muitos países centrais foram cumpridas em suas revoluções burguesas, tais como a emancipação nacional, reforma agrária, reforma urbana, desenvolvimento industrial autônomos, numa luta contra a ordem capitalista dependente e na efetivação de políticas sociais, podem superar o modelo de subdesenvolvimento e trazer a integração nacional, a democracia, a efetivação dos direitos sociais proclamados e o fim das desigualdades sociais. (SAMPAIO, 2015 – anotações de aulas).

A EDUCAÇÃO PÚBLICA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988: mecanismos de Financiamento do Direito à Educação no Brasil

As transformações que vêm ocorrendo no Estado brasileiro, especificamente no setor público e na sociedade civil, assim como a introdução de novas formas de regulação social do Estado, tornam-se substantiva não apenas para entender as atuais políticas sociais, mas, sobretudo as educacionais, no que concernem as mudanças que vêm ocorrendo globalmente na educação pública, uma vez que essas transformações são perpassadas pelas modificações realizadas no âmbito do Estado.

O discurso dominante sobre educação situa a sua possível importância na contribuição para o desenvolvimento econômico, e não para o desenvolvimento da cidadania e da participação política na sociedade democrática. (OLIVEIRA, 2000). Nesse sentido, o direito à educação se coloca como um legado da Constituição federal de 1988, ao declarar a materialização desse Direito no artigo 6º: “São direitos sociais a educação, [...] na forma desta Constituição”, onde pela primeira vez em nossa história Constitucional explicita-se a declaração dos Direitos Sociais, destacando-se, com primazia, a educação. (OLIVEIRA, 2000). Reafirmados nos artigo 205, 206, 208 e 213:

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: I – igualdade de condições para o acesso e permanência na escola

Art. 208. O dever do Estado com a Educação será efetivado mediante a garantia de:

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;

IV - atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 6 anos de idade.

Art. 213. Os recursos públicos serão destinados às escolas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei, que:

I – comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação

No entanto, nas últimas décadas as políticas educacionais desenvolvidas no Brasil para a educação básica permitiram a expansão do sistema público de educação. Contudo, a referida expansão, ainda insuficiente, especialmente na educação infantil e média, ocorreu sem qualidade e sem recursos suficientes para se prover o direito à educação. A ampliação da capacidade do atendimento educacional, a melhoria da estrutura física das escolas, a valorização dos profissionais da educação, entre outras políticas que garantam o cumprimento do direito à educação, com qualidade para toda a população, pois, demandam da ampliação de recursos financeiros por parte do Estado.

Dentro os principais problemas para a efetiva implementação do direito à educação é o seu financiamento, que tem sido objeto de interesse crescente por parte de estudiosos e formuladores de políticas públicas, decorrente da percepção das limitações do sistema vigente e das mudanças administrativas e fiscais na área do financiamento da educação. (PINTO, 2011).

Atualmente, o financiamento da educação se constitui um dos maiores desafios à concretização de políticas públicas que atendam às determinações da Constituição Federal (artigo 205) e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB – Lei nº 9.394/96, art. 3º), que estabelecem como princípios do ensino a igualdade de condições para acesso e permanência na escola, a gratuidade do ensino público, a valorização dos profissionais do ensino, a garantia do padrão de qualidade e a gestão democrática, dentre outros.

O FINANCIAMENTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 E A GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO

A Constituição de 1934 foi a primeira que garantiu a vinculação de recursos, especificamente, para a manutenção e desenvolvimento do ensino. Este foi o ponto de partida do que ficou definido, de forma mais completa, na Constituição Federal de 1988, embora tenham ocorrido interrupções da vinculação nos períodos ditatoriais nas Constituições de 1937 e 1967.

A vinculação é um marco legal importante para as políticas e financiamento da educação (DAVIES, 2007) porque consiste na reserva de certo percentual de recursos de impostos e transferências para a manutenção e desenvolvimento do ensino, visando assegurar a disponibilização de meios para que o poder público desempenhe seu papel de provedor nessa área.

O termo Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE) são incorporados na legislação pela Constituição Federal de 1946 (PINTO, 2000), sendo matéria contínua de debates e embates para sua adequada definição, assunto que a LDB procurou esclarecer de forma competente, embora ainda tenha resultado em omissões, como trata Oliveira (2001), ao se referir à questão dos hospitais universitários e dos aposentados, por exemplo.

A Constituição Federal de 1988 apresenta-se como inovadora e preocupada com a sociedade ao incluir políticas sociais em sua envergadura. Em relação à educação, a Constituição dispõe sobre o ensino público e gratuito nas escolas oficiais, sobre a educação infantil, sobre a universalização do ensino fundamental e médio e sobre a meta de erradicação do analfabetismo, em dez anos, dentre outros aspectos. Sobre os recursos, assim define:

A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino. (BRASIL/CF 1988).

A vinculação constitucional de recursos financeiros para a educação tem sido, praticamente, o único meio de se assegurar recursos públicos para a manutenção e desenvolvimento do ensino, segundo autores como Melchior (1987); Almeida (1989), Monlevade (1997), Pinto (2000), Castro, (2001), Davies (2007), dentre outros.

Segundo Oliveira (2001), o financiamento da educação é tratado, diretamente, em apenas dois artigos da Constituição Federal (212 e 213) e no artigo 60 das DisposiçõesConstitucionais Transitórias. O artigo 212 aborda a vinculação dos recursos à educação e refere-se à contribuição social salário-educação, correspondente a 2,5% da folha de contribuição dos empregados, recolhida mensalmente pelas empresas (MONLEVADE, 1998, p. 195), como fonte adicional ao financiamento do ensino fundamental, posteriormente ampliado, pela Emenda Constitucional Nº 53, para toda a educação básica.

O artigo 213 refere-se à possibilidade de transferência de recursos para as escolas sem fins lucrativos. A legislação educacional brasileira define que os recursos públicos devem ser destinados às escolas públicas, no entanto, é permitido o repasse de recursos públicos para entidades confessionais, filantrópicas e comunitárias. (art. 213 da CF/88).

O quadro 1, apresenta a síntese das fontes de recursos para a educação das diferentes esferas governamentais.

União |

Estados |

Municípios |

1. Orçamentários (Tesouro) |

1. Orçamentários (Tesouro) |

1. Orçamentários (Tesouro) |

O quadro 1 explicita que, além das receitas provenientes de impostos, de transferências e de contribuições sociais, a educação incorpora os recursos das aplicações das receitas vinculadas e as chamadas operações de crédito, empréstimos obtidos especialmente junto às agências internacionais.

Oliveira (2001, p. 99), destaca que o percentual destinado à educação não está diretamente vinculado à arrecadação total dos recursos das unidades federativas, mas ao saldo da arrecadação após a transferência de recursos para as demais esferas administrativas. Ou seja, após as transferências determinadas por lei é que se aplica o percentual legal destinado à educação (União 18%), Estados e Municípios 25% no mínimo).

Para Monlevade (1997), o modelo de financiamento da educação reforça que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios têm a incumbência de organizar, em regime de colaboração, e os respectivos sistemas de ensino, sobretudo no que se refere às políticas de financiamento, especialmente frente às diferentes capacidades tributárias. Conforme Davies (2007):

As discussões sobre o financiamento da educação estatal não ficaria completa se não relacionasse as responsabilidades educacionais das diferentes esferas de governo (o governo federal, o do Distrito Federal, os 26 governos estaduais e os mais de 5.560 municipais) com a sua disponibilidade de recursos. Desde a Independência brasileira, em 1822, até hoje, sempre houve uma grande discrepância entre essas responsabilidades e a disponibilidade de recursos dos governos. O governo central, por exemplo, embora detentor de uma maior parcela das receitas governamentais, nunca assumiu constitucionalmente a obrigação de oferecer educação básica para toda a população, deixando-a a cargo dos Estados e Municípios, geralmente menos privilegiados do que o governo central. (DAVIES, 2007, p. 6).

As desigualdades na disponibilidade de recursos se manifestam em todas as regiões do país (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul), nas diferentes dependências administrativas (estadual ou municipal), por localização (urbana ou rural) e entre redes municipais de um mesmo Estado, demandando ações federais contundentes que possam reverter ou minimizar as discrepâncias nas desigualdades e nas condições de oferta educacional no país.

A Constituição Federal de 1988, além de reconhecer o município como ente federado, coroa a tendência de atribuição de uma maior autonomia aos municípios. No campo educacional, especialmente após 1996, tal tendência é reforçada, pois se impulsionou a descentralização do ensino, mediante a municipalização do ensino fundamental.

Todavia, sendo o Brasil um país de grande desigualdade, com municípios ainda sem auto-suficiência, a municipalização encontrou sérios entraves pela falta de recursos financeiros (MONLEVADE, 2010). Ademais, a política de descentralização dos serviços públicos reduz cada vez mais as responsabilidades do poder central, servindo mais como mecanismo de transferência de encargos e tarefas entre unidades administrativas ou políticas sub-nacionais do que como uma partilha de poder nas decisões fundamentais da gestão pública. Assim, a referida descentralização, configura-se, na verdade, como uma desconcentração. (ADRIÃO, 2001).

A reforma administrativa do Estado brasileiro, inaugurado desde meados dos anos de 1990, abrange a introdução de métodos voltados para a produção de serviços públicos, com a prioridade aos chamados clientes-cidadãos. Segundo Oliveira (2001), o modelo gerencial tradicional tinha como base a separação entre a política e a administração. No entanto, não pode haver independência das decisões políticas e da administração financeira dos recursos. A conexão entre o Estado e o capital é regra no capitalismo e passa a ser reforçada nessa nova e atual ordem, denominada neoliberal, já que o Estado serve ao processo de reprodução do capital.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesse contexto, as políticas econômicas e sociais a serem assumidas pelo Estado brasileiro, tendem a perpetuar a dupla articulação e com ênfase na incapacidade do Estado no enfrentamento das causas estruturais da desigualdade social e na ampliação da dependência externa.

A política de financiamento da educação no Brasil tem sido condicionada pelas profundas desigualdades sociais e econômicas existentes entre regiões, estados e municípios, havendo forte vinculação entre o financiamento da educação e a situação socioeconômica do Estado, evidenciando o seu compromisso somente com o desenvolvimento econômico, impulsionado por ajustes fiscais que privilegiam a estabilidade da moeda, a Lei de Responsabilidade Fiscal, os superávits primários, os limites ao endividamento do setor público em detrimento do cumprimento do direito à educação.

A educação, nessa concepção de política financiamento e a questão do investimento de recursos público nas políticas educacionais está no cerne dos conflitos da responsabilidade do Estado, as análises antagônicas do modelo econômico brasileiro, considerando as políticas educacionais implementadas, tendem a produzir grandes desigualdades em detrimento da promoção efetiva da garantia do direito à educação.

REFERÊNCIAS

ADRIÃO, Theresa; PERONI,Vera. (Org.). Público e Privado na Educação: novos elementos para o debate. 1 ed. São Paulo: Xamã, 2008.

AZEVEDO, Janete M. Lins de. A educação como política pública. Campinas: (Coleção Polêmicas do Nosso Tempo). Editora Autores Associados. 1997. p.75.

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ constituição/constituicao.htm> Acesso em: 16 nov. 2015.

BRASIL. Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília: Presidência da República. Disponível em: <www.planalto.gov.br>. Acesso 25 nov. 2015.

CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil – O longo caminho. Rio de Janeiro. Civilização Brasileira, 2001.

DAVES, Nicholas. FUNDEB a redenção a Educação Básica? Campinas-SP. Autores Associados, 2007.

FAGNANI, E. Política social no Brasil (1964-2002): entre a cidadania e a caridade. Campinas: IE/ Unicamp, 2005, Tese de Doutorado (Conclusão).

_______. A política social do Governo Lula (2003/2010): perspectiva histórica. Revista Ser Social (UnB), v,13, PP.41-80. Brasília, 2011.

________. Política social, desigualdade e desenvolvimento: notas sobre o Brasil na primeira década do século 21, 2014(no prelo).

_______. Fragmentação da luta política e agenda de desenvolvimento: notas e provocações para impulsionar o debate. Campinas: IE/ Unicamp (Texto para Discussão), 2014.

_______. Políticas Sociais, universalização da cidadania e desenvolvimento: economia, distribuição da renda e mercado de trabalho. São Paulo. Fud. Perseu Abramo, 2013.

______. Análises apresentadas nas Aulas da Disciplina HO029. Instituto de Economia da Unicamp. In: Anotações de Aula – Samara de Oliveira Silva, 2015.

FERNANDES, Florestan. Capitalismo dependente e classes sociais na América Latina. 3ª edição. Rio de Janeiro: Zahar Editores, [1973] 1981.

______. Circuito fechado: quatro ensaios sobre o “poder institucional”. São Paulo: Hucitec, 1976.

PRADO Jr., Caio. História e desenvolvimento: a contribuição da historiografia para a teoria e prática do desenvolvimento brasileiro. São Paulo: Brasiliense, 1972.

LÖWY, Michael. “A teoria do desenvolvimento desigual e combinado”. In: Marxismo, modernidade e utopia. Michael Löwy e Daniel Bensaïd. São Paulo: Xamã, 2000. p. 160-167.

MONLEVADE, João A.C. Educação Pública no Brasil: contos e descontos. Ceilândia-DF: Idéia Editora, 2ª edição, 2010.Disponívelem:<http://www.webartigos.com/articles/19062/1/Historiando-o-financiamento-da-educacao-publica-brasileira/pagina1.html#ixzz1AMivWtwz >. Acesso em: 18 de Nov. 2015.

OLIVEIRA, Romualdo Portela de; ADRIÃO Thereza (Orgs). Gestão, financiamento e direito à educação: análise da LDB e da Constituição Federal. São Paulo: Xamã, 2001 (Coleção Legislação e política Educacional: textos introdutórios).

PINTO, José Marcelino de Rezende. Financiamento da Educação no Brasil: um balanço do Governo FHC (1995-2002). Educação & Sociedade, Campinas, v. 23, n. 80, p. 108-135, set. 2002.

______. Requisitos para a construção do FUNDEB. In: LIMA, M.J.R.; DIDONET, V. (Org.). FUNDEB: avanços na universalização da educação básica. Brasília, DF: INEP, 2006. p. 89-104.

_______. Os recursos para a educação no Brasil no contexto das finanças públicas. Brasília, DF: Plano, 2000.

SAMPAIO Jr., Plínio de Arruda e SAMPAIO, Plínio de Arruda. “Apresentação”. In: Caio Prado Júnior e Florestan Fernandes: clássicos sobre a Revolução Brasileira. São Paulo: Expressão Popular, 2005. p. 7-23.

_______.Desenvolvimentismo e neodesenvolvimentismo: Tragédia e farsa. Serviço Social e Sociedade, São Paulo, n. 112, p. 672-688, out./dez. 2012.

_______. História e desenvolvimento: a contribuição da historiografia para a teoria e prática do desenvolvimento brasileiro. São Paulo: Brasiliense, 1972.

_______. Entre a nação e a barbárie: os dilemas do capitalismo dependente em Caio Prado, Florestan Fernandes e Celso Furtado. Petrópolis: Vozes, 1999. ___. “Furtado e os limites da razão burguesa na periferia do capitalismo”. Economia: ensaios. Uberlândia, vol. 22, nº 2, jan/jul de 2008. p. 69-98.