PLANOS DE EDUCAÇÃO NO BRASIL: ANÁLISE DA PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO (2000 – 2015)

Resumo: O texto apresenta um levantamento da produção acadêmica no campo do Planejamento Educacional brasileiro, contemplando, sobretudo os Planos Nacionais e Municipais de Educação, no período de 2000 a 2015 com o propósito de esboçar o estado do conhecimento sobre esse campo de pesquisa. Priorizou-se a leitura da produção acadêmica no Banco de teses e dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), junto ao Portal Scientific Electronic Library Online (SCIELO) e à Revista Brasileira de Política e Administração da Educação (RBPAE). Assim, além de conhecer essa produção pretende-se evidenciar os limites e as perspectivas acerca da temática, com vistas a contribuir para estudos posteriores e ampliação das reflexões na área.

Palavras-chave: Planejamento Educacional. Plano Nacional de Educação. Plano Municipal de Educação.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O atual momento histórico brasileiro, com a recente aprovação do Plano Nacional de Educação (PNE) 2014-2024, desencadeou processos de elaboração dos Planos Estaduais e Municipais de Educação, estabelecendo metas e estratégias para a efetivação das políticas educacionais no decênio. A esse respeito, historicamente, a desobrigação da União para com a educação básica reforçou desigualdades regionais, de modo que, os municípios com maior poder de investimento dispuseram de melhores condições de investir em educação, enquanto que a suplementação por meio dos fundos destinados a redistribuir recursos para os municípios com menor arrecadação, praticamente não aconteceu. (PERONI, FLORES, 2014).

Além disso, o texto final da Lei 13.005/14, que aprovou o PNE (2014-2024), trouxe avanços e perdas para a consolidação da democracia na educação, e desse modo, foi aguardado no âmbito dos estados e municípios da federação para que a partir dele pudessem se desdobrar os respectivos planos estaduais e municipais. A construção desses planos nos contextos locais deve significar avanços reais para as políticas educacionais, corroborando para a criação de um Sistema Nacional de Educação em sua relação de interdependência com o Plano Nacional de Educação. (PERONI, FLORES, 2014).

A fim de melhor compreender essa temática, o presente texto tem por objetivo apresentar as produções acadêmicas na área da Educação, notadamente sobre os Planos Nacionais e Municipais de Educação no período compreendido entre 2000 e 2015. Opta-se por esboçar o estado do conhecimento nesse período devido à aprovação, em 2001do Plano Nacional de Educação, Lei 10.172, bem como do atual Plano em vigor, aprovado em 2014, sob a Lei 13.005. Assim, pretende-se evidenciar os avanços e possíveis limitações na produção acadêmica deste campo de pesquisa, de forma a ampliar o debate e suscitar reflexões.

A esse respeito, opta-se por realizar uma pesquisa do tipo Estado do Conhecimento, visto permitir, em um recorte temporal definido, sistematizar apenas um setor das publicações sobre o tema estudado, o que difere do Estado da Arte, ao abranger “toda uma área do conhecimento, nos diferentes aspectos que geraram produções”. Não se restringe, portanto, a um setor, mas as produções em congressos da área, periódicos, teses e dissertações (ROMANOWSKI; ENS, 2006, p.39).

Com os avanços da informática, a seleção de fontes tem podido contar com os bancos de dados existentes, cuja sistematização regular de informações possibilita maior abrangência do levantamento; se, de um lado, eles ampliam o universo contemplado, de outro, armazenam os dados de forma resumida, o que deve ser levado em conta ao se utilizar tais fontes, pois nem sempre os resumos disponibilizam as informações básicas necessárias para análise. O ideal, nesses casos, seria o exame dos textos originais, ainda que se admita a dificuldade de acesso a eles [...] (SÁ BARRETO, 2001, p.5-6)

A fim de compreender melhor a temática, situando-a no campo das produções teóricas, realizou-se pesquisas junto ao banco de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), junto ao Portal Scientific Electronic Library Online (SCIELO) e à Revista Brasileira de Política e Administração da Educação (RBPAE), utilizando as palavras-chave: Plano Nacional de Educação e Plano Municipal de Educação cujos resultados serão apresentados a seguir.

Assim, o presente texto pretende contribuir com o estado do conhecimento na área, haja vista o planejamento educacional brasileiro estar em evidencia com a recente aprovação do Plano Nacional de Educação, mas, sobretudo, pela urgente necessidade de se extinguir as lacunas de regulamentação e descontinuidade das políticas públicas no Brasil, situações essas que dificultam, sobremaneira, a construção de formas orgânicas de colaboração entre os sistemas de ensino e seus entes federados, mesmo já sendo regulamentados em lei.

PLANOS NACIONAIS E MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO: O QUE MOSTRAM AS PESQUISAS?

Inicialmente, ao se realizar a busca junto ao banco da CAPES, mediante uso das palavras-chave: Plano Nacional de Educação encontrou-se 187 registros, dos quais, após refinamento de busca, reduziu-se para 85. Desse quantitativo, buscou-se aqueles que faziam referência à temática investigada, o que resultou em um número reduzido de produções, conforme aponta a tabela a seguir:

Ano de |

Natureza do trabalho |

Autor(a) |

Vinculação Institucional |

|

|---|---|---|---|---|

Mestrado |

Doutorado |

|

||

2000 a 2010 |

0 |

0 |

|

- |

2011 |

0 |

1 |

Martins Júnior |

PUC-SP (1) |

2012 |

4 |

0 |

Marion; Mendes; Pereira; Teixeira |

Unisc(1), Ufjf (1), Univali (1), UFF (1) |

2013 a 2015 |

0 |

0 |

|

- |

TOTAL |

4 |

1 |

|

- |

A busca realizada junto ao banco de teses e dissertações da CAPES, resultou em 4 dissertações de mestrado e 1 tese de doutoramento, defendidas entre 2011 e 2012. Nesse contexto, realizou-se a leitura da introdução e considerações finais de todos eles e em alguns casos, de alguns capítulos. Considerando a maior proximidade com a temática do presente trabalho, têm-se os trabalhos de Martins Junior (2011), Marion (2012) Pereira (2012), Teixeira (2012), e Mendes (2012), as quais foram objeto da análise apresentada a seguir.

A tese de Doutorado de Edson Martins Júnior, defendida em 2011, cujo título é “Cultivações Interculturais: um estudo sobre o Plano Nacional de Educação (2011-2020 Refere-se ao primeiro Projeto de Lei nº 8.035/2010 que propõe o Plano Nacional de Educação (2011-2020) aprovado em 2014 como PNE (2014-2024)), seus campos de disputa e possibilidades curriculares”, teve como objetivo discutir e analisar os desafios e as oportunidades curriculares postas neste inicio de século, no tocante as políticas educacionais e, consequentemente aos currículos nacionais, tendo como cenário o projeto de lei n° 8.035/2010 que propõe o Plano Nacional de Educação (2011-2020).

A pesquisa aponta que tal projeto de lei direciona-se a uma “perspectiva hegemônica, de reprodução, aprofundamento e aperfeiçoamento, no sistema educacional e práticas curriculares, da ordem do tipo capitalística”. (MARTINS JÚNIOR, 2011, p. 120). Considera o projeto como tendencialmente privatista inferindo que, muito da ação de produção cultural e curricular irá permanecer sob as proposições do governo ou de propostas, currículos e sistemas de ensino já consolidados por instituições particulares, retirando, em muito o aspecto público do processo. (MARTINS JÚNIOR, 2011).

A Dissertação de Mestrado elaborada por Ursulina Rozete Antunes Marion intitula-se “Plano Nacional de Educação: os discursos sobre as metas educacionais nas revistas Veja e Época”, foi defendida em 2012 e teve por objetivo problematizar alguns discursos que tratam as metas educacionais do PNE (2011-2020) na mídia impressa (2009 a 2010).

Ao investigar os artigos das revistas analisadas, a autora percebeu a perspectiva da governamentalidade neoliberal, uma vez que as revistas passam a gerir discursos e conduzir os indivíduos,construindo sujeitos para uma sociedade idealizada. “A escola, enquanto máquina de vigilância e disciplinamento, constitui um espaço de governamento do corpo e da alma dos sujeitos, operando a partir de sua subjetividade, fazendo uso do poder que a sustenta, uma lei neste momento, o PNE”. (MARION, 2012, p. 76). Por fim, a pesquisa evidencia que a educação é vista como redentora ou vilã da população, capaz de desenvolver habilidades, implementar a liberdade e a democracia e formar cidadãos.

A pesquisa realizada por Paulo Ferreira Pereira, Dissertação de Mestrado intitulada “Análise do Plano Nacional de Educação e do Plano Municipal de Educação de Itajaí por seus níveis de consistência e de congruência”, foi defendida em 2012 e teve por objetivo caracterizar o nível de consistência interna, bem como o de congruência entre o Plano Nacional de Educação de 2001 e o Plano Municipal de Educação de Itajaí de 2004.

A pesquisa evidenciou que, em relação à consistência interna, os dois planos assemelhavam-se, visto apresentarem, no confronto entre as diretrizes estipuladas e as metas propostas, um bom nível de consistência, exceto no capítulo referente ao financiamento. Em virtude dos vetos, tanto o Plano Nacional de Educação como o Municipal, não apresentam garantias para operacionalização do plano em sua totalidade, o que permitiu constatar que os planos são inconsistentes em sua totalidade, uma vez que não apresentaram as condições necessárias para a materialização dos seus objetivos gerais.

A dissertação de Mestrado de Lucy Rosa Silveira Souza Teixeira, defendida em 2012, denominada “Plano Municipal de Educação de Rio Bonito: uma análise sobre o processo de elaboração (2007-2009)”, teve como objetivo analisar a elaboração do Plano Municipal de Educação em Rio Bonito em suas múltiplas etapas.

A pesquisa aponta que durante aproximadamente dois anos (2007 a 2009), houve disputas em torno da definição do teor do Plano Municipal de Educação. Para alguns, o documento era um elemento fundamental na definição de políticas públicas educacionais, enquanto que para outros, a elaboração do PME não passava de uma atividade burocrática, necessária apenas para o cumprimento das determinações legais.

A pesquisa concluiu que a comissão organizadora não tinha clareza do que se estava planejando, bem como de qual era a função de um PME (Plano Municipal de Educação). A esse respeito, a pesquisa evidencia que o planejamento em Rio Bonito apresentou-se comprometido devido a forte presença do governo municipal, o que inviabilizou discussões mais democráticas.

De modo geral, nota-se que, embora a comissão organizadora tenha demonstrado um distanciamento entre o seu discurso, que se apresentava democrático, e a sua prática, que era autoritária, a elaboração do Plano Municipal de Educação de Rio Bonito contribuiu para a afirmação da democracia em âmbito local, de modo a permitir a reflexão de diferentes sujeitos em relação à política educacional do município,bem como sobre sua própria condição como sujeitos desta política. (TEIXEIRA, 2012).

A dissertação de Mestrado de Maria de Fátima Mendes defendida em 2012, cujo título é “Plano Municipal de Educação: implementação e participação social”, se propôs a apresentar uma reflexão teórica sobre a implementação de Planos Municipais de educação, focalizando as análises nas políticas educacionais constituídas no âmbito dos municípios. O estudo desenvolveu-se por meio da análise de implementação do Plano Decenal Municipal de Educação do município de Oliveira Fortes, Minas Gerais.

A pesquisa apontou que, para os segmentos representados na pesquisa, como conselhos, pais de alunos e secretário de educação, o Plano Decenal Municipal de Educação do município é considerado um documento fundamental, que tem o poder de contribuir para que se coloquem em prática os anseios da comunidade. Além disso, notou-se que o processo de implementação do Plano não ocorre com o mesmo dinamismo e entusiasmo conforme ocorrera na sua fase de elaboração.

Outro aspecto constatado diz respeito ao distanciamento entre os entes federativos, União e Estado durante a fase de implementação do Plano Decenal Municipal de Educação de Oliveiras Fontes. Mendes (2012) evidencia que esse distanciamento não diz respeito ao ato de fiscalizar ou regular a execução do plano, mas de somar esforços, acompanhar as necessidades locais, bem como reconhecer as dificuldades no ato de implementação.

Constatou também que o Plano Decenal Municipal de Educação do referido município foi fundamental para o preenchimento das ações do Plano de Ações Articuladas no que diz respeito “aos estudos de demanda, diagnóstico, como também para verificação das metas atingidas ou parcialmente atingidas ou as que não foram atingidas [...]”. (MENDES, 2012, p.101). A esse respeito, o Plano de Ações Articuladas possibilitou a viabilização de recursos para as escolas, entretanto, é percebido como superposição de atividades de modo a requerer novos tempos e espaços de execução à par do Plano Municipal de Educação.

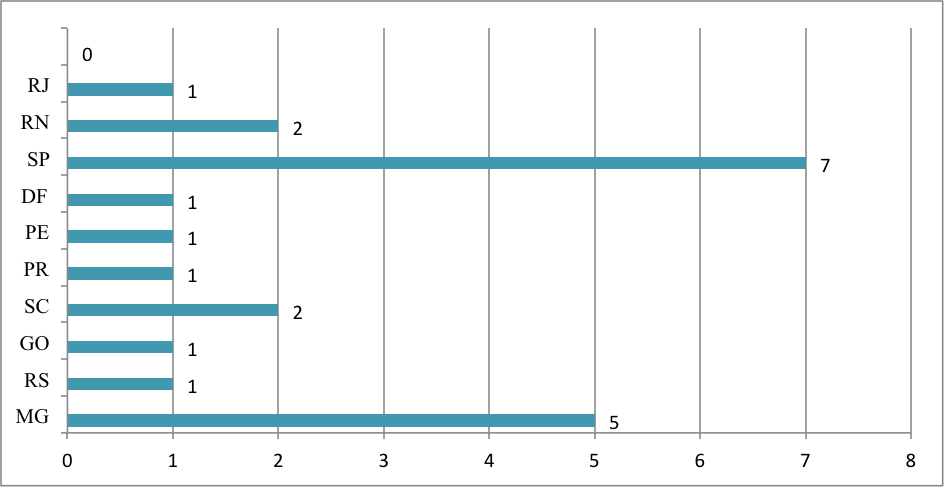

Semelhante à busca no banco de teses e dissertações da CAPES, a pesquisa realizada junto ao Portal Scielo, disponibilizou inicialmente 23 artigos dos quais 17 possuíam estreita relação com a temática investigada. Já na RBPAE não se realizou busca mediante palavras-chave e sim, uma investigação, pelo sumário da revista, em todos os 40 números publicados entre os anos de 2000 a 2015 conforme supracitado. A tabela seguinte ilustra os dados encontrados e o gráfico subsequente apresenta os Estados em destaque na produção sobre a temática em questão.

Ano de |

Periódico |

Autor(a) |

Vinculação institucional |

|

SCIELO |

RBPAE |

|

||

2000 |

0 |

0 |

|

- |

2001 |

0 |

0 |

|

- |

2002 |

0 |

0 |

|

- |

2003 |

0 |

1 |

Oliveira Júnior, Beraldo |

Ufjf |

2004 |

0 |

0 |

|

- |

2005 |

0 |

0 |

|

- |

2006 |

0 |

0 |

|

- |

2007 |

0 |

0 |

|

- |

2008 |

1 |

0 |

Werle, Barcelos |

Unisinos |

2009 |

0 |

2 |

Dourado; Cury |

UFG, PUC/MG |

2010 |

12 |

0 |

Bollmann; Dourado; Kuenzer; |

Unisul, UFG, Ufpr, Ufsc, Ufpe, Ufscar, Unicamp-USP, Uniso, Ifrn, Ufmg, Ufmg, Unicamp |

2011 |

2 |

0 |

Cury; Brandão |

PUC/MG, Unesp |

2012 |

0 |

1 |

Lima |

UFF |

2013 |

1 |

0 |

Brito |

Uemg |

2014 |

0 |

1 |

França |

Ufrn |

2015 |

1 |

1 |

Piolli, Silva, Heloani; Cunha, Limeira |

Unicamp-Ufscar, UCB |

Sub- Total |

17 |

7 |

|

|

Total |

24 |

27 |

19 |

|

Fonte: Elaborado pelas autoras a partir de informações do Portal Scielo e da RBPAE.

Os dados apresentados no quadro 2 e no gráfico 1 evidenciam a centralidade das produções acerca dos Planos de educação no ano de 2010, sobretudo no Portal Scielo, correspondendo a 12 artigos. Outro fato que chama a atenção é o quantitativo reduzido de Estados que concentram a produção acerca da temática, restringindo-se a 10 dentre os 26 estados federados, além do Distrito Federal, entre os quais se sobressai, em termos quantitativos, as produções do Estado de São Paulo. Dos artigos encontrados, fez-se a leitura dos resumos, introdução e considerações finais, dos quais, Dourado (2010), Bollmann (2010) e Werle; Barcelos (2008) foram lidos na íntegra e serão, respectivamente, apresentados, a seguir.

O texto de Luiz Fernandes Dourado, intitulado “Avaliação do Plano Nacional de Educação 2001-2009: questões estruturais e conjunturais de uma política” foi publicado em 2010 e avaliou o Plano Nacional de Educação (2001-2011), considerando a lógica política de sua tramitação e aprovação pelo Congresso Nacional, além de ressaltar as concepções de educação e Estado em disputa, bem como seus limites estruturais e conjunturais como política

O artigo aponta que o referido plano teve tramitação sui generis, envolvendo embate entre o projeto da sociedade brasileira e a proposta encaminhada pelo Executivo Federal, sendo que ambas expressavam concepções e prioridades educacionais distintas, principalmente no que diz respeito à abrangência das políticas em seu financiamento e gestão. Nessa perspectiva, a aprovação do plano foi resultado da hegemonia governamental no Congresso Nacional que buscava traduzir a lógica das políticas governamentais em curso.

A esse respeito, o plano aprovado contou com significativas restrições quanto a sua gestão e financiamento, presenciando-se, como lógica e concepção política desse processo, “a interpenetração entre as esferas pública e privada sob a égide do mercado, o que, na prática, abriu espaços para a consolidação de novas formas de privatização da educação, sobretudo da educação superior”. (DOURADO, 2010, p. 684).

Além disso, embora o plano apresentasse metas de amplo alcance e grandes desafios para a melhoria da educação brasileira, apresentou-se como plano formal, marcado pela ausência de mecanismos concretos de financiamento e organicidade orçamentária.

Por se configurar como um plano nacional para toda a educação, o PNE sinalizou metas a serem efetivadas pelos diferentes entes federados e, desse modo, em função da lógica política adotada e da não regulamentação do regime de colaboração, como previsto na Constituição Federal de 1988, apresenta limites na sua efetivação. Merece ser ressaltado, ainda, que a aprovação de planos estaduais e municipais, previstos no PNE como base para a sua organicidade, não se efetivou como política concreta na maior parte dos estados e municípios, e, desse modo, tal processo não contribuiu para o avanço na dinâmica de democratização do planejamento e da gestão da educação no país e para a ratificação do Plano como política de Estado. (DOURADO, 2010, p. 685).

Assim, percebe-se que o Plano Nacional de Educação aprovado não se constituiu como base e diretriz para políticas, planejamento e gestão, como também não foi acionado pela sociedade civil como tal. O autor destaca a importância de se superar os limites do plano, no que diz respeito a sua proposição e materialização, além de ressaltar a importância dos processos avaliativos desenvolvidos sobre o Plano.

O artigo de Maria da Graça Nóbrega Bollmann, publicado em 2010 sob o título “Revendo o Plano Nacional de Educação: proposta da sociedade brasileira”, teve como objetivo analisar as principais iniciativas do Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública (FNDEP) em suas contribuições para as políticas educacionais brasileiras, em particular, ao Plano Nacional de Educação.

A autora aponta que o FNDEP desempenhou importante papel no processo de elaboração democrática de um Plano Nacional de Educação, inaugurando um processo de participação na elaboração de projetos de lei para a educação brasileira. Nessa perspectiva, o FNDEP atuou em diferentes momentos da política educacional, como por exemplo, na elaboração e tramitação do Projeto de Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, entre 1988 a 1996, nas mobilizações do processo de elaboração da Constituição da República Federativa do Brasil, que culminou com a aprovação, em 1988, do Capítulo III, Seção I, Educação (artigos 205 a 214).

Devido à conjuntura dos anos de 1990, o FNDEP decidiu pela necessidade da sociedade civil organizada elaborar uma proposta de educação nacional alternativa ao modelo vigente, tanto no que diz respeito aos processos de elaboração como nos conteúdos.

Desse modo, o FNDEP, representando parcela significativa da sociedade civil organizada, tomou para si a incumbência de elaborar democraticamente uma proposta de PNE que contemplasse os anseios e a concepção de educação, estado e sociedade das entidades que integravam o Fórum. Utilizando-se de uma metodologia que envolvia amplos setores do campo da educação, num período de menos de dois anos, entre 1996 e 1997, foi consolidado o PNE no II Congresso Nacional de Educação (CONED). Este Plano foi intitulado PNE – Proposta da Sociedade Brasileira. (BOLLMANN, 2010, p. 661).

A proposta da Sociedade Brasileira ao PNE foi sistematizada pela comissão organizadora do II CONED, sintetizando os esforços coletivos resultantes de debates realizados em diferentes instâncias organizativas em todo país, em eventos como o I CONED, Seminários temáticos nacionais e locais, dentre outros.

Bollmann (2010) aponta que, embora a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996 e a Constituição Federal de 1988 prevejam a elaboração do Plano Nacional de Educação, foi o FNDEP que se responsabilizou por esse preceito constitucional a partir de 1996, na I CONED, apresentando ao Congresso Nacional em 1997, antes do governo federal o seu “Plano Nacional de Educação – Proposta da Sociedade Brasileira”.

Esse Plano enfatizou a construção coletiva e democrática em sua elaboração, concedendo-lhe a “legitimidade necessária como instrumento de difusão e de disputa política do projeto de educação e de sociedade que o Fórum defende”. (BOLLMANN, 2010, p. 673). Assim, a autora ressalta a necessidade de que a sociedade brasileira seja atendida em suas proposições, cujo resultado maior seja uma educação de qualidade social para a maioria da população e a construção de um país soberano e independente.

Em consonância com a temática em tela, Flávia Obino Corrêa Werle e Jorge Alberto Soares Barcellos escreveram o artigo “Plano Municipal de Educação e a afirmação de princípios para a educação local”, publicado em 2008. O texto aborda o processo legislativo que constituiu o Plano Municipal de Educação de Porto Alegre – RS, propondo-se a descrever e analisar as partes do documento que foram produzidos por diferentes atores sociais, além de verificar seu grau de consistência interna, considerando se os pressupostos declarados evidenciam-se em seu texto.

Os autores apontam que a avaliação do Plano Municipal de Educação é crítica, visto apresentar vários problemas, tais como a lógica de construção, heterogeneidade entre as metas e diretrizes, além da ocultação de uma visão administrativa e ideológica. Além disso, nota-se uma ausência de tópicos do ensino fundamental, do financiamento da educação, além da ausência da definição do legislativo enquanto colaborador do sistema de ensino, sendo visto apenas como fiscalizador do plano e instancia de legitimação. (WERLE; BARCELOS, 2008).

Assim, convêm ressaltar os encaminhamentos que os autores sugerem mediante as constatações. O primeiro é a revisão do texto base para retirar os aspectos ideologizantes presentes no documento; o segundo é o reexame das metas pelo Fórum para especificar temais que ainda não ficaram claramente delineados e; o terceiro é a indicação do parlamento como instituição suplementar ao sistema de ensino.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os trabalhos descritos acima evidenciam a importância de pesquisas relacionadas ao planejamento educacional, no sentido de debater sua função na dinâmica institucional do Estado. Nessa perspectiva, mediante a leitura das pesquisas já realizadas, nota-se que o Planejamento educacional brasileiro é marcado por tensões e descompassos, ora refletindo os anseios de setores específicos da sociedade, ora como mero instrumento de desenvolvimento nacional, marcado por inconstâncias e centralização das discussões e ações. Percebe-se também que o Plano Nacional de Educação, que, a priori, deveria dar constância e organicidade às ações no campo educacional têm sido falho em alguns aspectos, o que evidencia a urgente necessidade de se avançar em estudos sobre sua construção e implementação.

Além disso, as poucas produções científicas acerca dos Planos Nacionais, Estaduais e Municipais de Educação apresentam-se também como um indicativo de se avançar nas discussões, haja vista a importância desses documentos ao se buscar uma educação de qualidade. Logo, o presente trabalho coloca-se como uma tentativa a mais de se compreender melhor o planejamento educacional brasileiro, sobretudo o âmbito municipal, retomando as discussões já existentes, ampliando-as e evidenciando a necessidade de se intensificar as reflexões acerca da temática.

REFERÊNCIAS

AGUIAR, Márcia Ângela da S. Avaliação do Plano Nacional de Educação 2001-2009: Questões para reflexão. Educação e Sociedade, Campinas, v.31, n.112, p.707-727. jul-set. 2010. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/es/v31n112/04>. Acesso em: 21 jan. 2016.

BOLLMANN, Maria da Graça Nóbrega. Revendo o Plano Nacional de Educação: proposta da sociedade brasileira. Educação e Sociedade, Campinas, v.31, n.112, p.675-705. jul-set. 2010. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/es/v31n112/02.pdf>. Acesso em: 22 jan. 2016.

BRANDÃO, Carlos da Fonseca. O ensino médio no contexto do Plano Nacional de Educação: o que ainda precisa ser feito. Cad. CEDES, Ago 2011, vol.31, n..84, p.195-208. ISSN 0101-3262

BRASIL. Casa Civil. Lei n° 13.005, de 25 de julho de 2014. Aprova o Plano Nacional de Educação – PNE e da outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13005.htm>. Acesso em: 22 jan. 2016.

BRITO, Vera Lúcia Alves de. O plano nacional de educação e o ingresso dos profissionais do magistério da educação básica. Educação e Sociedade, Campinas, vol.34, no.125, p.1251-1267. 2011. ISSN 0101-7330

CURY, Carlos Roberto Jamil. Por um novo plano nacional de educação. Cadernosde Pesquisa, vol.41, no.144, p.790-811. 2011ISSN 0100-1574

DOURADO, Luiz Fernandes. Avaliação do Plano Nacional de Educação 2001-2009: questões estruturais e conjunturais de uma política. Educação e Sociedade, Campinas, v.31, n.112, p.675-705. jul-set. 2010. Disponível em: < http://www.scielo.br/pdf/es/v31n112/03>. Acesso em: 21 jan. 2016.

GOERGEN, Pedro. Educação superior na perspectiva do sistema e do Plano Nacional de Educação. Educação e Sociedade, vol.31, no.112, p.895-917. 2010. ISSN 0101-7330

LAPLANE, Adriana Lia Friszman; PRIETO, Rosângela Gavioli.Inclusão, diversidade e igualdade na CONAE 2010:perspectivas para o novo Plano Nacional de Educação.Educaçãoe Sociedade, vol.31, no.112, p.919-938. 2010. ISSN 0101-7330

MARTINS JÚNIOR, Edson. Cultivações Interculturais: um estudo sobre o Plano Nacional de Educação (2011-2020), seus campos de disputa e possibilidades curriculares. 2011. 170f. Tese. (Doutorado em Educação). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 2011. Disponível em: <http://www.sapientia.pucsp.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=12668>. Acesso em 17 jan. 2016.

MARION, Ursulina Rozete Antunes. Plano Nacional de Educação: os discursos sobre as metas educacionais nas revistas Veja e Época. 2012. 91f. Dissertação. (Mestrado em Educação). Universidade de Santa Cruz do Sul. 2012. Disponível em: <http://repositorio.unisc.brjspui/bitstream/11624/495/1/UrsulinaMarion.pdf>. Acesso em 20 jan. 2016.

MENDES, Maria de Fátima. Plano Municipal de Educação: implementação e participação social. 2012. 125f. Dissertação. (Mestrado em Educação) Universidade Federal de Juiz de Fora. 2012. Disponível em: <http://www.ufjf.br/ppge/files/2012/05/DISSERTA%C3%87%C3%83O-MARIA-DE-F%C3%81TIMAMENDES-2012.pdf>. Acesso em: 19 jan. 2016.

MOURA, Dante Henrique. A Relação entre a educação profissional e a educação básica na CONAE 2010:possibilidades e limites para a construção do novo Plano Nacional de Educação. Educação e Sociedade, vol.31, no.112, p.875-894. 2010. ISSN 0101-7330

KUENZER, Acácia Zeneida. O Ensino Médio no Plano Nacional de Educação 2011-2020: superando a década perdida? Educação e Sociedade, Campinas, v.31, n.112, p.851-873. jul-set. 2010. Disponível em: < http://www.scielo.br/pdf/es/v31n112/11.pdf>. Acesso em: 22 jan. 2016.

PEREIRA, Paulo Ferreira. Análise do Plano Nacional de Educação e do Plano Municipal de Educação de Itajaí por seus níveis de consistência e congruência. 2012. 113f. Dissertação. (Mestrado em Educação). Universidade do Vale do Itajaí. 2012. Disponível em: <http://siaibib01.univali.br/pdf/Paulo%20Ferreira%20Pereira.pdf>. Acesso em 20 jan. 2016.

PERONI, Vera Maria Vidal; FLORES, Maria Luiza Rodrigues. Sistema nacional, plano nacional e gestão democrática da educação no Brasil: articulações e tensões. Educação. v.37, n.2, p.180-189, maio – ago,. 2014. Disponível em:<http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/faced/article/view/16342>. Acesso em: 07 jan. 2016.

PIOLLI, Evaldo; SILVA, Eduardo Pinto e;HELOANI, José Roberto M.Plano Nacional de Educação, autonomia controlada e adoecimento do professor. Caderno Cedes, vol.35, no.97, p.589-607. 2015. ISSN 0101-3262

ROMANOWSKI, Joana Paulin; ENS, Romilda Teodora. As pesquisas denominadas “Estado da Arte” em Educação. Revista Diálogo Educacional. v.6, n.19, p.37-50, set/dez 2006.

SÁ BARRETO, Elba de; PAHIM PINTO, R. Avaliação da educação básica (1990– 1998). Brasília, DF: MEC/ Inep/ Comped, 2001. (Estado do Conhecimento n. 4).

SAVIANI, Dermeval. Organização da educação nacional:sistema e conselho nacional de educação, plano e fórum nacional de educação. Educação e Sociedade, vol.31, n..112, p.769-787. 2010. ISSN 0101-7330

SANTOS, Lucíola Licínio. Diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos e o Plano Nacional de Educação: abrindo a discussão. Educação e Sociedade, vol.31, n..112, p.833-850. 2010. ISSN 0101-7330

SHEIBE, Leda. Valorização e formação dos professores para a educação básica: questões desafiadoras para um novo Plano Nacional de Educação. Educação e Sociedade, Campinas, v.31, n.112, p.988-1000. jul-set. 2010. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/es/v31n112/17>. Acesso em: 22 jan. 2016.

TEIXEIRA, Lucy Rosa Silveira Souza. Plano Municipal de Educação de Rio Bonito: uma análise sobre o processo de elaboração (2007-2009). 2012. 220f. Dissertação. (Mestrado em Educação). Universidade Federal Fluminense. 2012. Disponível em: <http://www.ppg-educacao.uff.br/novo/index.php/component/k2/item/102-plano-municipal-de-educacao-de-rio-bonito-uma-analise-sobre-o-processo-de-elaboracao-2007-2009>. Acesso em 18 jan. 2016.

VIEIRA, Lívia Maria Fraga. A Educação infantil e o Plano Nacional de Educação: as propostas da CONAE 2010.Educação e Sociedade, vol.31, n..112, p.809-831. 2010.ISSN 0101-733

WERLE, Flávia Obino Corrêa; BARCELLOS, Jorge Alberto Soares. Plano Municipal de Educação e a afirmação de princípios para a educação local. Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação, Rio de Janeiro, v. 16, n.61, p.515-542, out-dez. 2008. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ensaio/v16n61/v16n61a03.pdf>. Acesso em: 18 jan. 2016.

ZUIN, Antonio A. S. O Plano Nacional de Educação e as tecnologias da informação e comunicação. Educação e Sociedade, Campinas, v.31, n.112, p.961-980. jul-set. 2010. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/es/v31n112/16.pdf>. Acesso em: 21 jan. 2016.