INDISTINÇÃO ENTRE O PÚBLICO E O PRIVADO NO FINANCIAMENTO DO ENSINO SUPERIOR BRASILEIRO

RESUMO: O objetivo principal deste artigo é o de analisar como tem se desenvolvido a relação entre o público e o privado na educação brasileira, com enfoque maior no atual modelo de financiamento da educação privada com recursos públicos, especialmente no ensino superior. O método empregado foi o materialismo histórico-dialético. Verificou-se, pois, que o financiamento público para a educação de ensino superior privado é de origem histórica. Observou-se, também, que desde a década de 1990 houve expressivo crescimento de investimento público na educação privada, especialmente de ensino superior, além de considerável expansão no acesso a esse nível de ensino.

Palavras-chave: Ensino superior; financiamento; relação público/privado.

INTRODUÇÃO

Compreender as causas do financiamento público por meio de programas que beneficiam as instituições privadas demanda uma consulta à história, uma vez que essa prática resistiu por distintas orientações de ordem política. Portanto, torna-se essencial conhecer as condições históricas que influenciam a atual situação.

Uma vez que as atuais políticas de financiamento da educação são denunciadas de seguirem os princípios do neoliberalismo, torna-se igualmente importante conhecer sua história e esses seus princípios. No entanto, compreender o neoliberalismo e seus princípios fundamentais exige reportar o seu contexto histórico – da sua origem à atualidade. Por isso, a importância de se conhecer melhor sobre a origem da sociedade moderna e do liberalismo.

Dessa forma, o objetivo principal deste artigo é o de analisar historicamente a relação entre o público e o privado na educação brasileira. Isso permitirá vislumbrar os motivos de o governo federal insistir em programas que promovem a educação privada, com destaque ao ensino superior.

O artigo foi estruturado em duas partes: a primeira faz uma incursão histórica, abordando da origem da sociedade moderna até o estabelecimento do neoliberalismo e seus princípios fundamentais; a segunda discute a lógica neoliberal para a educação, além de observar os princípios e ações de que se utilizou nas últimas décadas no Brasil.

O método empregado neste trabalho é o materialismo histórico-dialético.

Quanto à relevância social da temática, destaca-se o impacto dessa concepção federal de financiamento. Além disso, os rumos que essas políticas de financiamento podem conferir à educação brasileira exigem uma atenção especial.

1 O PÚBLICO E O PRIVADO NA EDUCAÇÃO BRASILEIRA: AS RELAÇÕES HISTÓRICAS E O FINANCIAMENTO

1.1 Neoliberalismo – contexto histórico e princípios

A sociedade moderna se estabeleceu dadas as circunstâncias e as necessidades que se impuseram naquele momento histórico, explicitando a correlação de forças de classes sociais. As circunstâncias dizem respeito principalmente à colonização da América e ao aquecimento nos mercados das Índias Orientais e da China, que promoveram o fortalecimento da burguesia, em contraste com a sociedade feudal em decadência. As necessidades relacionam-se às demandas crescentes do mercado, bem como da divisão de trabalho que se impunha no novo modo de produção, assumindo escala cada vez maior. (MARX; ENGELS, 2014)

O liberalismo clássico, por sua vez, surgiu na sociedade moderna e, aos poucos, foi sofrendo adaptações de acordo com os arranjos das classes sociais. Assim, os princípios que o regem foram surgindo conforme a sociedade burguesa e os modos de produção se desenvolviam.

Logo que o Estado liberal burguês se legitimava, assumiu o princípio da igualdade em uma perspectiva que contemplava o alargamento dos direitos políticos de seus cidadãos. O Estado passou então a cumprir um papel chave de prover alguns bens essenciais, como a educação (AZEVEDO, 1997)

Ora aí já se delineava outro princípio importante do liberalismo: a função do Estado como provedor tão somente de alguns bens essenciais. Aqui, esses bens a serem providos diziam respeito às conquistas, não à retirada de direitos.

Inicialmente e por longo período - com base na lógica da democracia utilitarista - o liberalismo clássico entendia que o alargamento do bem estar seria possível com o mercado tendo a liberdade de conduzir a atividade econômica com sua “mão invisível”. No entanto, já no século XIX, uma série de acontecimentos históricos acabou por impor a necessidade de o Estado intervir no mercado. As novas exigências culminaram com a regulação do capital e do trabalho.

A partir dessas novas práticas, ganhou vida o Estado Benfeitor, acentuadamente nos países centrais da Europa. As principais políticas dessa época se preocuparam em amenizar as desigualdades sociais. Em geral, o Estado Benfeitor estabeleceu que assumiria responsabilidade em oferecer saúde e educação com padrões mínimos de qualidade, bem como interviria no intuito de reduzir o nível de desemprego e na melhoria da distribuição de renda.

Pela intensa atuação do Estado que, se contrapondo ao socialismo real, necessitou construir uma democracia liberal e uma economia de consumo de massa. Dessa forma, em países da Europa Ocidental e nos Estados Unidos, verificou-se o crescimento do emprego público e o fortalecimento de um sistema democrático.

No entanto, acontecimentos históricos como a “crise do petróleo” de 1970, a queda do Muro de Berlim (1989) e a queda do socialismo real (1991) contribuíram para que imperasse o domínio da lógica mecanicista, pois essas e outras novas condições histórico-sociais fizeram desabar a lógica do bem estar de atuação estatal. Com esse contexto, onde se evidenciavam as contradições oriundas da adoção do modelo econômico keynesiano e as situações conjunturais de reversão dos países socialistas em capitalistas, não justificavam mais os investimentos nas áreas sociais (BIACHETTI, 2001).

Assim, em consequência dessa crise toda, uma nova versão do liberalismo, fundamentado principalmente nas formulações de Hayek, ganhou força: o neoliberalismo. Este adequou vários conceitos do liberalismo clássico a outra proposta. Para o neoliberalismo, o conceito que cabe ao Estado é o de “Estado mínimo”, em contraposição à noção de “Estado benfeitor”. Dessa forma, apenas os serviços mínimos necessários deveriam ser oferecidos pelo Estado a sociedade. Mas esse conceito de prover bens essenciais, tomado do liberalismo, representaria agora desoneração e desresponsabilização do Estado.

Para neoliberais como Hayek (1983), o mercado tem seus mecanismos espontâneos de ajustamento, ainda que não sejam compreendidos, tanto por eles mesmos quanto por outros economistas. A esse respeito o próprio autor afirma:

[...] Com efeito, faz parte da atitude liberal Hayek (1983) utiliza o termo ‘liberal’ porque sua obra foi publicada no ano de 1960, quando ainda não estava consolidado o termo ‘neoliberal’ com o conceito que assumiria posteriormente. Por isso - embora defensor de uma nova ordem, que não apenas retomasse como fosse além dos princípios liberais -o autor achou adequado empregar a palavra ‘liberal’ ao tratar dessa compreensão renovada do liberalismo clássico. Acerca disso, o próprio autor faz ligeira menção em seu Prefácio à Edição Brasileira. supor que, especialmente ao campo econômico, as forças auto reguladoras do mercado de alguma maneira gerarão os necessários ajustamentos às novas condições, embora ninguém possa prever como farão isso no caso particular [...]. (HAYEK, 1983, p. 470)

Os autores neoliberais defendem ainda que é mais do que essencial o Estado não intervir no mercado. Eles consideram essa omissão benéfica, uma vez que creditam às políticas públicas a crise pelas quais as sociedades passam. Azevedo (1996, p. 12) decifra bem essa mentalidade neoliberal:

[...] A intervenção estatal estaria afetando o equilíbrio da ordem, tanto no plano econômico como no plano social e moral, na medida em que tende a desrespeitar os princípios da liberdade e da individualidade, valores básicos do ethos capitalista.

Para o neoliberalismo, o princípio da liberdade se estende às atividades do mercado. Igualmente, o princípio da individualidade que pregam está amparado fundamentalmente na lógica de concorrência e de competição. Portanto, para o neoliberais, esses princípios seriam tão importantes que justificariam, inclusive as desigualdades sociais. Esses são os motivos pelos quais abominam políticas sociais promovidas pelo Estado. Aliás, segundo eles mesmos, as desigualdades seriam necessárias ao desenvolvimento. É isso o que expressa o seu principal expoente:

Se, em escala internacional, até grandes desigualdades podem auxiliar o progresso de todos, pode haver dúvida de que o mesmo ocorra em âmbito nacional? Neste caso, também, a rapidez do progresso geral aumentará graças àqueles que avançam mais depressa. Ainda que, inicialmente, muitos fiquem para trás, o efeito cumulativo dos esforços daqueles que, mais à frente, abrem caminho para que, em breve, todos possam avançar no mesmo ritmo. [...]. (HAYEK, 1983, p. 48, grifo nosso).

Ora, se em breve os que ficam para trás (pobres e miseráveis) pudessem depois avançar no mesmo ritmo de desenvolvimento dos que estão à frente (ricos), então a tendência não seria o aumento na concentração de renda e o aumento contínuo da pobreza. Na verdade, o que o neoliberalismo pretende com esse tipo de discurso é desvalorizar a pessoa humana em detrimento do capital, além de promover a meritocracia fundamentada na lógica mais insensível do capital.

Na corrente da meritocracia e envolvendo as injustiças sociais em eufemismos. Encaram tanto o êxito quanto o fracasso como resultado de condições do indivíduo mesmo e não do meio com o qual se relaciona. (BIACHETTI, 2001)

Acerca da sua compreensão sobre o neoliberalismo, Gentili (2013) é direto e categórico em sua análise:

[...] o neoliberalismo expressa uma saída política, econômica, jurídica e cultural específica para a crise hegemônica que começa a atravessar a economia do mundo capitalista como produto do esgotamento do regime de acumulação fordista iniciado a partir do final dos anos 1960 e começo dos 1970. O(s) neoliberalismo(s) expressa(m) a necessidade de restabelecer a hegemonia burguesa no quadro desta nova configuração do capitalismo em um sentido global. (GENTILI, 2013, p. 217, grifo do autor)

Nesses termos, o autor entende que o neoliberalismo só tem existência em razão das condições históricas que se apresentam. Assim, ele se insere em um dos processos de mudança e rupturas próprios do desenvolvimento capitalista. O neoliberalismo representa, portanto, um período, provocado pela adaptação do sistema capitalista no intuito de se perpetuar (GENTILI, 2013).

1.2 A lógica neoliberal em educação e práticas de financiamento da educação privada com recursos públicos

A lógica neoliberal de Estado Mínimo não poupa serviços. Mesmo áreas importantes como a educação têm sido alvo de seu princípio fundamental de abertura sem reservas do máximo de serviços ao mercado

A reforma setorial na educação promovida pela doutrina neoliberal indica atender a interesses específicos, conforme assinala Abdian (2010, p. 51)

[...] a reforma educacional brasileira da década de 1990 privilegiou (talvez ainda venda privilegiando) questões relacionadas aos aspectos financeiros e à adequação do sistema educacional à lógica do capitalismo, mediante, entre outros aspectos, redefinição do sistema de finaciamento e regulação da política com a concretização de rígido e centralizado sistema de avaliação.

Os debates acerca do uso de informações avaliativas para subsidiar na elaboração de políticas públicas não são recentes. Desde meados do século XX essas discussões são intensas. Inclusive, nos Estados Unidos são utilizados desde a década de 1960. No entanto, até o início da década de 1990, o Brasil ainda não se utilizava dessa prerrogativa de exames em larga escala. (BAUER, 2013)

Isso mudou nos anos 1990, principalmente pela atuação dos organismos multilaterais. A Organização das Nações Unidas para a Educação (UNESCO), o Fundo das Nações Unidas para o a Infância (UNICEF), o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e o Banco Mundial financiaram a Conferência Mundial de Educação para Todos, no ano de 1990, em Jomtien (Tailândia). Esse evento se estabeleceu como um marco para as políticas que se seguiram na educação brasileira. O Brasil e mais oitos países assumiram compromisso de seguirem os compromissos acordados na Declaração de Jomtien. Assim, recomendações provenientes de Jomtien e de outros fóruns sob a promoção de organismos multilaterais apontavam medidas que, de uma forma ou de outra, apontavam para a redução dos investimentos dos países signatários em educação, para a transição do Estado administrador e provedor para um novo modelo – o Estado avaliador e para a gradativa privatização do sistema educacional. (SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2011).

Para se ter compreensão do impacto dessa orientação no Brasil, basta observar a onda de exames em larga escala implantados desde então: o Sistema da Avaliação da Educação Básica (SAEB), que embora criado em 1990 só começou a ser aplica regularmente em 1995; o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), em 1998; o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), em 2003; o Exame Nacional de Desempenho (ENADE) em 2004; o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), em 2004; a Prova Brasil, em 2005; e a Provinha Brasil, em 2008.

Com esse retrospecto, Cury (2006) já apontava que tal é a investida do governo brasileiro que as ações governamentais parecem demonstrar interesse em construir um Sistema Nacional de Avaliação e não o Sistema Nacional de Educação, previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB).

Os exames estandardizados, sob a alegação de permitir a melhoria na qualidade de ensino, estão longe de propiciá-la. Eles seguem a lógica de mercado: primeiro, porque promovem a meritocracia – como os vestibulares tradicionais já o faziam; segundo, porque apenas impõem ranking às escolas. Quase sempre essa lógica mercadológica objetiva a desqualificação da coisa pública.

O neoliberalismo trabalha com o discurso conveniente para cada momento. Acerca dessa conveniência, Afonso (2009, p. 86) retoma considerações importantes:

Na perspectiva de H. Giroux, o discurso conservador nos EUA terá mesmo fortalecido a sua posição ao “vincular a crise da vida quotidiana ao fracasso da escola pública”. Assim, podemos dizer que as mudanças que se seguiram – interessa-nos, essencialmente as que se referem à avaliação educacional – serviram (simbolicamente) para expiar a crise na educação e, indiretamente, na economia, ao mesmo tempo em que, por outro lado, a desconfiança inculcada pelos discursos em torno da escola pública terá propiciado um clima favorável à justificação da diminuição dos gastos públicos com a educação, abrindo caminho à revalorização do ensino privado.

Ao culpar a educação, as ações e o discurso ideológico dos governos neoliberais no mínimo lhe asseguram uma série de “vantagens”. Vejamos: primeiro, transmitir a responsabilidade para a educação pública é uma forma que os governos neoliberais encontram para obscurecer sua responsabilidade pela má gestão; segundo, culpar a escola pública é uma forma de conseguir o apoio popular para as reformas; terceiro, não investir ou reduzir os investimentos em educação é uma forma de desonerar os gastos públicos; quarto, instituir uma avaliação educacional nos moldes neoliberais é também um dispositivo de controle social sobre a estrutura educacional; quinto, privatizar os serviços de educação é assegurar desoneração do orçamento, além de permitir ações escusas pela abertura de mercado por meio da privatização.

Acerca da privatização, Vieira e Vidal (2014) ao tratarem da indistinção histórica entre o público e o privado na educação brasileira, dá destaque ao capítulo dos últimos vinte anos. Elas destacam:

- o avanço das redes privadas nas possibilidades de recebimento de verbas públicas, nos dispositivos legais – como na Constituição Federal de 1988 e na LDB em 1996, por exemplo;

- o aumento expressivo na oferta do ensino superior privado, a partir de programas governamentais que dão subsídios financeiros e fiscais por meio de programas de financiamento e bolsas;

- o fortalecimento do denominado “Sistema S” na educação profissional;

- a participação de grandes editoras internacionais no Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), além dos “sistemas apostilados de ensino”.

Aliás, essa indistinção já ocorria no Brasil colonial. Vieira e Farias (2011) esclarecem que os portugueses colonizaram o Brasil visando a exploração das riquezas naturais, com o objetivo explícito do lucro. As ações educativas que se deram por ocasião de sua instalação em território brasileiro foram com o objetivo precípuo de assegurar condições para esse lucro. Assim, ao conquistar os índios pela fé, estariam facilitando o papel da exploração portuguesa. (VIEIRA; FARIAS, 2011)

Com essa missão inicial cumprida, o sistema educacional criado pelos jesuítas voltou sua atenção principalmente à formação dos filhos da elite colonial. Segundo Vieira e Farias (2011), a expulsão dos jesuítas pelo Marquês de Pombal em 1759 não se deveu ao crescimento no campo educacional, mas sim devido aos prestígios político e econômico alcançados. Ora, foram quase duzentos anos de monopólio jesuítico na educação.

O fato de a educação começar a contar com financiamento definido em texto legal somente após a criação do “Subsídio Literário” em 1772 é uma demonstração clara de que a expulsão dos jesuítas realmente não fora motivada pela preocupação com a educação. Isso revelava, ainda, que um sistema educacional público demoraria a realmente engrenar.

Outro embate significativo do interesse privado com o público ocorreu na década de 1930. De um lado, o Manifesto dos Pioneiros em 1932 defendeu a educação pública. De outro, a participação organizada do empresariado industrial no debate educacional lutou pelos interesses privados (RODRIGUES, 2007).

Vale destacar que essa participação do empresariado fez coro com a igreja católica, no sentido de assegurar que os interesses privados na educação fossem contemplados na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), sob o sob o n° 4.024, de 1961.

A polêmica entre o público e o privado em educação se agravou no texto da LDBEN, quando permitiu repasse público de verbas para instituições educacionais particulares. Os interesses privados alcançaram aí uma vitória significativa. (BRASIL, 1961)

Já em 1992, embora o Programa de Crédito Educativo (PCE/CREDUC) tenha sido criado a fim de proporcionar o financiamento de curso superior em Instituição Privada, a criação do Programa de Financiamento Estudantil (FIES) – criado em 27 de maio de 1999 – ampliou os recursos destinados. O FIES manteve a responsabilidade de o aluno contemplado pagar pelo financiamento após a conclusão do curso. Ambos os programas já representavam um incentivo com recursos públicos às instituições privadas. (BRASIL, 1992; BRASIL, 1999)

No entanto, em meados da década de 1990, a investida da iniciativa privada no campo educacional ganhou dimensões ainda mais expressivas. As razões são várias. A primeira e mais significativa delas é exatamente a orientação neoliberal dos governos que se seguiram, já que o neoliberalismo impôs sua cartilha no Brasil mais precisamente no governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC), que se iniciou em 1995.

Carvalho (2013) lista uma série de razões. Algumas delas são expressão, naturalmente, do neoliberalismo:

No Brasil, o fenômeno de mercantilização acentua-se no final da década de 1990, no bojo do processo de globalização e de disseminação das tecnologias de informação, e manifesta-se, conforme salienta Romualdo Oliveira (2009), por meio da oferta direta de cursos presenciais e à distância), da produção de materiais instrucionais (livros, apostilas e softwares), do surgimento de consultorias empresariais responsáveis tanto pela assessoria de empresas educacionais no mercado financeiro quanto na gestão de recursos ao setor. (CARVALHO, 2013, p. 766)

Carvalho (2013) destaca um contexto propício para a expansão da rede privada, na educação superior especificamente. A autora aponta crescimento expressivo tanto nos modelos lucrativos quanto nos modelos não lucrativos a partir de 1995. Para ela, as condições ficaram tão favoráveis à educação privada que até estabelecimentos não lucrativos se tornaram empresas educacionais, o que ocorreu de forma mais acentuada de 1995 a 2002.

Na percepção de Bucci e Mello (2013, p. 1), a iniciativa privada teria desempenhado papel importante na “democratização do acesso” ao ensino superior, a partir de políticas do governo federal:

Dentre as medidas que compuseram a política de expansão da educação superior com democratização do acesso três instrumentos merecem destaque, em vista de seus efeitos articulados sobre o panorama da oferta da educação superior no país: o Prouni (Programa Universidade para Todos), o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) em sua versão reformulada e o SISU (Sistema de Seleção Unificada). A reestruturação do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), também importante nesse cenário, será comentada mais adiante.

Ao afirmar que houve democratização do acesso ao ensino superior, os autores entraram em uma discussão polêmica. Isso porque, para uma democratização efetiva do acesso, é essencial que essa oferta atenda realmente à demanda, permitindo que as classes sociais desprivilegiadas e os grupos também historicamente excluídos sejam plenamente atendidos em seus anseios de acesso ao ensino superior.

Tanto a oferta de vagas ainda limitadas quanto as políticas afirmativas que ainda não dão conta do grande contingente que continua excluído são aspectos comprobatórios de que a democratização de acesso ao ensino superior ainda não se efetivou.

O que incontestavelmente aconteceu foi uma ampliação significativa do acesso ao ensino superior. Destaca-se, portanto, que essa ampliação do acesso e as políticas assertivas adotadas dizem respeito a etapas de um processo de democratização.

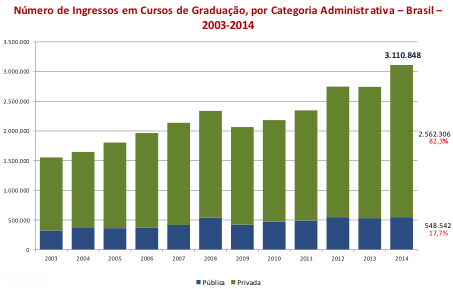

Assim, observando o histórico da ampliação de acesso, é possível verificar o quão distante o país ainda está dessa democratização, apesar dos avanços significativos nas últimas décadas. Igualmente, destaca-se o prevalecimento da rede privada no ensino superior:

Fonte: MEC/Inep (2015).

O gráfico 1 permite identificar uma estratégia eficiente do neoliberalismo no Brasil: não atacou diretamente o ensino público superior para se livrar do desgaste, uma vez que a universidade pública conta com o prestígio de ser de qualidade. Por outro lado apostou no crescimento da atuação privada.

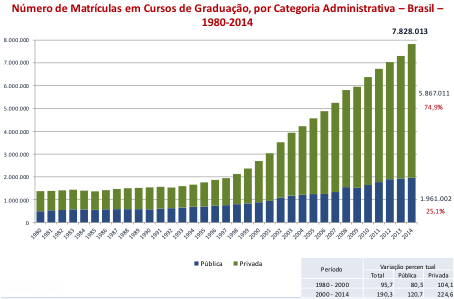

O histórico do número de matrículas também nos permite compreender bem o impacto dessa política dentro de um contexto de 35 anos de oferta no ensino superior brasileiro. É, no mínimo, impactante o resultado alcançado.

Destaca-se a ampliação do acesso:

Fonte: MEC/Inep (2015).

É evidente que essa ampliação de acesso não se traduz em formatura de todos os matriculados. O índice de desistência é elevado. Isso revela uma característica bem peculiar da políticas neoliberais: voltam-se para um indicador final e tendem a ignorar o processo e as condições materiais dos estudantes. Daí, talvez, a razão para uma evasão de aproximadamente 50% dos alunos que ingressam.

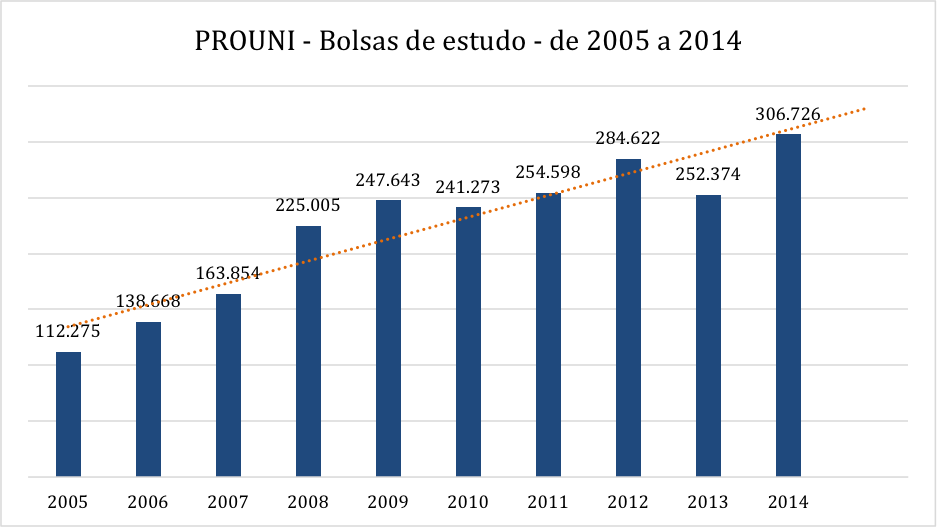

Fonte: MEC/Inep (2015).

A linha de tendência aponta que essa política de financiamento privado com dinheiro público não apenas revela uma indistinção entre o público e o privado, como aponta para a natureza um tanto estável de crescimento.

Outro aspecto que se destaca, na política de repasse de verbas públicas a Instituições de Ensino Superior (IES) privadas, é o prestígio alcançado por estas. Para Rodrigues (2007) essas instituições passaram a gozar de tanto privilégio financeiro que:

[...] a mais remota possibilidade de controle estatal sobre a educação superior privada ou a cobrança regular de impostos e tributos parecem ameaçar a liberdade de exploração do mercado educacional superior em expansão. Essas supostas e tênues ameaças à “liberdade de mercado” têm gerado enérgicos protestos dos empresários da educação superior e contribuído para acirrar a concorrência e a busca de diferenciação institucional (RODRIGUES, 2007, p. 21).

Nesse comentário, aliás, se percebe a intenção do capital em não sofrer regulação. Daí a razão de o neoliberalismo apregoar tanto a não regulação do mercado pelo Estado. Essa sua influência no Estado a fim de atender seus próprios interesses já caracteriza uma indistinção entre o público e o privado.

Castro e Cabral Neto (2014) destacam o crescimento no sistema público no período compreendido entre 2004 e 2012, mas salientam que não foi suficiente para o fortalecimento da educação como bem público. Principalmente porque o setor privado ainda se desenvolve às custas dos recursos públicos. Os autores esclarecem que essa ampliação do acesso ao ensino superior não assegurou a democratização desse acesso, que continua limitado.

Corroborando com esse raciocínio, o Relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) (2015) apresenta que apenas 14% da população com idade entre 25 e 64 anos conseguiram concluir o ensino superior até o ano de 2013 no Brasil.

Aliás, apesar de as medidas governamentais – iniciadas com o governo Lula em 2003 e mantidas pelo governo Dilma – não terem rompido com a política neoliberal e privatista, o Manifesto da ANPED (2015), nos alerta que as conquistas adquiridas quanto ao ensino superior público, ainda que aquém da necessidade brasileira, encontram-se ameaçadas.

Nesse manifesto, a ANPED denunciou um novo acordo internacional, que seria discutido na conferência geral da OMC, em Nairobi, Kênia, de 15 a 18 de dezembro de 2015. Denominado Acordo sobre Comércio de Serviços (AsCS) ou Trade in Services Agreement (TiSA), atualizaria o Acordo Geral de Comércio e Serviços (AGCS), em vigor desde 2003, com uma proposta de expansão do comércio mundial de serviços. Em suma, seu conteúdo propõe a “redução das barreiras nacionais que impedem que empresas de qualquer país possam atuar, em qualquer setor, em outros países ou regiões” (ANPED, 2015, p.3).

Esse acordo representa apenas a formalização de um movimento internacional, voltado a fazer valer o Acordo sobre o Comércio de Serviços (Trade in Services Agreement - TiSA), que representa uma proposta ultraliberal. Fazer aprovar tal acordo seria uma estratégia para fazer a Organização Mundial do Comércio (OMC) agora aceita-lo, já que em um primeiro momento a proposta foi rejeitada pela OMC. Um dos pontos que se destacariam nesse acordo é a privatização cada vez mais intensa, legitimada e protegida de um eventual processo de reestatização (DRUMMOND, 2015).

Portanto, assim como os impactos neoliberais se fazem valer, o TiSA imprimiria à educação brasileira um retrocesso intenso, pela privatização generalizada, onde a prioridade do mercado se sobreporia ainda mais à do ser humano.

Tais incertezas e retrocessos são típicos do sistema capitalista, das suas frequentes crises e igualmente frequentes rearranjos. Quanto mais intensas essas crises, maiores o impacto sobre as políticas públicas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O neoliberalismo é a face mais agressiva até então do capitalismo. A partir da década de 1990, as ideias neoliberais encontraram portas abertas para diversas de suas estratégias. Isso se deveu à estreita relação histórica do país com os princípios do liberalismo tradicional.

Ao carregar consigo um pacote de austeridades, a proposta do neoliberalismo é sempre a de alcançar o Estado mínimo em contraposição à política do Estado Benfeitor. O problema dessa proposta é que, ao valorizar o mercado acima da pessoa humana, o neoliberalismo ignora a possibilidade de se construir um Estado que respeite a pessoa humana.

A lógica neoliberal dos exames estandardizados não visa a atender a busca pela qualidade. Antes, é uma ferramenta do processo que desacredita o Estado, visando basicamente à justificação da privatização.

Observou-se que o financiamento do ensino privado com recursos públicos no Brasil é histórico e mais acentuado no ensino superior. Nesse sentido, programas como o FIES e o PROUNI, por exemplo, são instrumentos idealizados para atender aos propósitos do neoliberalismo de abertura de mercado. Nesses termos, esse tipo de financiamento público em favor da esfera privada faz parte de uma política maior que prima pela abertura de mercado, via promoção do privado com recursos públicos.

Na contramão da ampliação do acesso ao ensino superior, destaca-se negativamente o alto índice de evasão. Essa intensa evasão denuncia o vício das políticas neoliberais de enfatizarem os “índices de sucesso” e o mercado, enquanto ignoram o processo e as condições materiais dos estudantes.

Contraditoriamente, não obstante a recomendação de austeridade com os gastos sociais do neoliberalismo, os avanços no crescimento do ensino superior foram enormes, principalmente no que diz respeito à ampliação do acesso, que é uma condição essencial rumo à democratização do acesso. Além disso, permitiu uma melhora considerável no quadro de brasileiros com o curso superior.

Dessa forma, constata-se que os governos Lula e Dilma não conseguiram frear o modelo neoliberal, embora tenham possibilitado conquistas efetivas em políticas como as que ampliaram significativamente o acesso ao ensino superior.

Se nas últimas décadas os avanços na ampliação do acesso ao ensino superior foram significativos, o momento é de tensão, uma vez que as crises do capital impõem medidas cada vez mais austeras ao Estado e cada vez mais licenciosas ao mercado. Nesse momento o temor dos estudiosos diz respeito ao Acordo sobre o Comércio de Serviços, que representaria um retrocesso nas conquistas evidenciadas nas últimas décadas.

REFERÊNCIAS

ABDIAN, Graziela Z. Escola e avaliação em larga escala: (contra)posições. In: WERLE, Flávia O. C. (Org.). Avaliação em larga escala: foco na escola. Brasília: Líber Livro Editora, 2010.

AFONSO, Almerindo J. Avaliação educacional: regulação e emancipação. 4ª ed. São Paulo: Cortez, 2009.

ANPED. Manifesto Contra o AsCS ouTiSA. Disponível em: <http://www.anpae.org.br/website/noticias/288-manifesto-contra-o-ascs-outisa>. Acesso em 09 abr. 2016.

AZEVEDO, Janete M. L. de. A educação como política pública. Campinas, SP: Autores Associados, 1997. (Coleção Polêmicas do nosso tempo, v. 56).

BAUER, Adriana. Avaliação de impacto e accountability em educação: uma proposta metodológica a partir do Programa Letra e Vida. In: MARTINS, Ângela M. et al. Políticas e gestão da educação: desafios em tempos de mudanças. Campinas, SP: Autores Associados, 2013.

BIANCHETTI, Roberto G. Modelo neoliberal e políticas educacionais. 3ª ed. São Paulo: Cortez, 2001. (Coleção Questões da Nossa Época, v. 56).

BRASIL. CONGRESSO NACIONAL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei n. 8.024, de 20 de dezembro de 1961. Fixa as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Diário Oficial da União, Brasília: 27 dez. 1961.

______. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Lei n. 8436, de 25 de junho de 1992. Institucionaliza o Programa de Crédito Educativo para estudantes carentes. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8436.htm>. Acesso em 26 mar. 2016.

______. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Medida Provisória n. 1827, de 24 de junho de 1999. Dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior e dá outras providências. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/mpv/Antigas/1827-1.htm>. Acesso em: 26 mar. 2016.

BUCCI, Maria P. D.; MELLO, Paula B. de. Democratização e acesso à educação superior – parte I. Opinião. Boletim Flacso Brasil. Rio de Janeiro, mar. 2013.

CARVALHO, Cristina H. A. de. A mercantilização da educação superior brasileira e as estratégias de mercado das instituições lucrativas. Revista Brasileira de Educação, v. 18, n. 51, jul.-set. 2013.

CURY, Carlos R. J. Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Lei n. 9394/96. 10ª ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2006.

DRUMMOND, Jocelio. TISA: a pior ameaça aos serviços já vista. Carta Capital, 26 mar. 2015. Disponível em: <http://www.cartacapital.com.br/blogs/blog-do-grri/tisa-a-pior-ameaca-aos-servicos-ja-vista-5750.html>. Acesso em 09 abr. 2016.

GENTILI, Pablo (Org.). Pedagogia da exclusão: crítica ao neoliberalismo em educação. Petrópolis, RJ: Vozes, 2013.

HAYEK, Friendrich A. Os fundamentos da liberdade. Trad. de Anna Maria Capovilla e José Ítalo Stelle. São Paulo: Visão, 1983.

MARX, Karl; ENGELS, Friendrich. Manifesto do Partido Comunista. Trad. de Marcos Aurélio Nogueira e Leandro Konder. 2ª ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2014. (Vozes de Bolso).

OCDE. Education at a glance 2015. Disponível em: <https://www.oecd.org/brazil/Education-at-a-glance-2015-Brazil-in-Portuguese.pdf>. Acesso em 28 mar. 2016.

RODRIGUES, José. Os empresários e a educação superior. Campinas, SP: Autores Associados, 2007. (Coleção polêmicas do nosso tempo).

SHIROMA, Eneida O.; MORAES, Maria C. M. de; EVANGELISTA, Olinda. Política educacional. 4ª ed. 1ª reimp. Rio de Janeiro: Lamparina, 2011.

VIEIRA, Sofia L.; FARIAS, Isabel M. S. de.Política educacional no Brasil: introdução histórica. 3ª edição.Brasília: Liber Livro, 2014.

VIEIRA, Sofia L.; VIDAL, Eloisa M. O público e o privado na educação: uma (in)distinção polêmica. In:

BRZEZINKI, Íria (Org.). LDB/1996 contemporânea: contradições, tensões, compromissos. São Paulo: Cortez, 2011.