POLÍTICAS CURRICULARES, FORMAÇÃO E TRABALHO DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA NO BRASIL: TENDÊNCIAS OBSERVADAS NAS PRODUÇÕES ACADÊMICAS DE REFERÊNCIA (2010-2015)

Resumo: O artigo analisa produções acadêmicas que tratam das relações entre políticas curriculares, formação e trabalho docente, incluindo gestores educacionais, da educação básica publicadas em periódicos nacionais de referência, nos estratos A1 e A2 de classificação Qualis da Capes, no período compreendido entre 2010 e 2015. Dada a centralidade que a articulação entre essas temáticas tem assumido nos últimos anos, o objetivo do trabalho é contribuir para o estado da arte dos estudos e pesquisas dos programas de pós-graduação da área da Educação. A análise do conjunto dos artigos considerados foi realizada a partir da organização dessa produção em núcleos temáticos, visando identificar as principais problemáticas colocadas em pauta pelos pesquisadores brasileiros, bem como as contribuições teórico-metodológicas desses estudos no contexto das políticas educacionais mais recentes.

Palavras-chave: Políticas curriculares; Formação de Professores e Gestores; Trabalho Docente.

INTRODUÇÃO

Este trabalho analisa produções acadêmicas que articulam três temáticas que vêm adquirindo centralidade nas políticas para a educação básica no Brasil: políticas curriculares, formação e trabalho docente, incluindo-se os gestores educacionais. O objetivo é contribuir para o estado do conhecimento relacionados a tais preocupações, colocando em relevo as principais problemáticas levantadas pelos pesquisadores em período recente (2010-2015), as abordagens teórico-metodológicas utilizadas para análise dessas questões e as tendências observadas a partir dos achados das pesquisas.

Utilizou-se como critério de seleção das produções, artigos publicados em periódicos brasileiros de classificação Qualis A1 e A2 da Capes/ano 2014 (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), por serem considerados como referência aos pesquisadores da área de Educação. O critério de busca partiu das palavras-chave acima mencionadas, mas foram também considerados descritores análogos, como “reformas educacionais”; “políticas de currículo”; “políticas docentes”; e “condições de trabalho”, levantadas, numa primeira etapa, nos periódicos brasileiros indexados à Coleção Scielo/Brasil, obtendo-se o total de 21 artigos, sendo 19 do estrato A1 e apenas 2 do estrato A2. Numa segunda etapa, restringimos as buscas às produções publicadas em duas revistas com foco específico na área de currículo: a Revista e-Curriculum (27 artigos); e a Currículo sem Fronteiras (18 artigos). Com base nesses critérios, este levantamento reuniu 66 publicações, informadas na tabela a seguir.

| Periódicos | Estrato |

Total Artigos |

% |

|---|---|---|---|

Bolema (Rio Claro, SP) |

A2 |

3 |

4,5 |

Cadernos Cedes (Campinas, SP) |

A1 |

2 |

3,0 |

Cadernos de Pesquisa (SP) |

A1 |

3 |

4,5 |

Currículo Sem Fronteiras |

A2 |

18 |

27 |

e-Curriculum |

A2 |

27 |

41 |

Educação e Pesquisa (SP) |

A1 |

2 |

3,0 |

Educação em Revista (BH) |

A1 |

1 |

2,0 |

Educar em Revista (PR) |

A1 |

1 |

2,0 |

Educação & Sociedade (Campinas/SP) |

A1 |

4 |

6,0 |

Ensaio: Aval.Pol.Publ.Educ. (RJ) |

A1 |

2 |

3,0 |

Ensaio: Pesquisa em Ed. Em Ciências |

A2 |

1 |

2,0 |

Revista Brasileira de Educação (RJ) |

A1 |

1 |

2,0 |

Total |

|

66 |

100% |

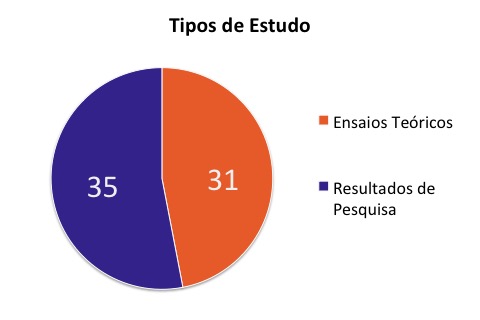

A leitura do conteúdo das produções nos permitiu reuni-las em dois grupos, em função do tipo de contribuição dos trabalhos. O primeiro concentra ensaios teóricos resultantes de análises de documentos e/ou sínteses de investigações dos grupos de pesquisa a que os autores/pesquisadores se vinculam. O segundo constitui-se por trabalhos que apresentam e discutem resultados de pesquisas realizadas em redes públicas de ensino e/ou escolas de educação básica de diversas regiões do país, tendo como cenário as atuais políticas educacionais. Com base nesta organização, foi possível identificar relativo equilíbrio das produções dos dois grupos, ilustrada no gráfico abaixo.

Fonte: elaborado pelas autoras

Considerando os limites deste texto, optamos por descrever e analisar as produções do primeiro grupo, aqui denominado “Políticas Educacionais e Curriculares: Implicações para a Formação e Trabalho Docente”, reservando a análise das demais publicações para estudo complementar. Os ensaios teóricos privilegiados nessa primeira etapa de análise oferecem indicativos sobre quais são as principais preocupações e abordagens adotadas pelos pesquisadores brasileiros para obter uma melhor compreensão sobre os desafios (im)postos aos educadores frente às políticas educacionais e curriculares para a educação básica em curso no país...

A análise dessas produções visou responder algumas questões: que contribuições esses estudos trazem no sentido de contextualizar e problematizar as possíveis articulações entre as políticas curriculares em curso no Brasil, a formação e o trabalho de professores e gestores educacionais? A partir de que perspectivas teórico-metodológicas essas temáticas têm sido abordadas? Em que medida os resultados das pesquisas colaboram para a formulação de agendas positivas no que concerne à formação e ao trabalho de professores e gestores de escolas de educação básica no Brasil?

POLÍTICAS EDUCACIONAIS E CURRICULARES: IMPLICAÇÕES PARA A FORMAÇÃO E O TRABALHO DOCENTE

O conjunto das publicações analisadas neste texto compõe-se, assim, de 31 produções acadêmicas que representam 46% do total do levantamento realizado. Esses textos têm como foco a discussão dos efeitos de recentes políticas educacionais, especialmente as curriculares, sobre a formação e as condições de trabalho de docentes e gestores nos sistemas e redes de escolas de educação básica no Brasil.

A leitura dos resumos e conteúdos dos trabalhos nos permitiu identificar diferentes abordagens temáticas, as quais subdividimos em dois núcleos com contornos bastante nítidos. O primeiro núcleo privilegia reflexões sobre as demandas das políticas educacionais e curriculares sobre os sistemas e redes de ensino e as possíveis repercussões de tais demandas para a formação, condições e relações de trabalho dos professores. O segundo parte da discussão das condições concretas de formação e trabalho de professores tendo como cenário as atuais políticas educacionais. É possível afirmar que, por trajetórias inversas, essas produções oferecem pistas importantes sobre os problemas vivenciados pelos profissionais de educação, os quais exigem aprofundamento e análise por parte dos pesquisadores da área de Educação.

Núcleo Temático 1: Das demandas políticas ao chão das salas de aula

Foram identificados, neste núcleo temático, 18 ensaios teóricos cujos argumentos se fundamentam na análise da legislação, de documentos e relatórios com dados estatísticos oficiais, ilustrados com resultados de pesquisa.

Sob o título “Políticas Curriculares, Estado e Regulação, Hypólito (2010) toma como referência o cenário internacional para analisar as políticas conduzidas no estado do RS. Argumenta que o Estado regulador tem sido eficiente em submeter a educação e as escolas à lógica do mercado, tanto por meio dos materiais pedagógicos, quanto em termos dos métodos de ensinar, obtendo sucesso na constituição de identidades docentes coadjuvantes de uma agenda neoliberal e conservadora. Naquele momento, o autor concluía que: “lamentavelmente (...) a resposta política do magistério não parece estar sendo capaz de constituir uma resistência ampla e coletiva suficiente para barrar esse quadro político” (Ibid., p.1352). Contudo, no texto “Currículo, Gestão e Trabalho Docente”, Hypólito, Veiga e Leite (2012), embora reconheçam o aprofundamento das políticas de controle curricular, vislumbram, com base em estudos mais recentes, que “tais políticas são recontextualizadas em diferentes níveis, evidenciando a presença de espaços de atuação nesses deslocamentos e contextos” (Ibid., p. 13).

Com base na teoria do discurso, Lopes, Cunha e Costa (2013), argumentam no ensaio “Da Recontextualização à tradução: Investigando Políticas de Currículo” que o conceito de “tradução pode se mostrar mais potente para compreender e investigar as diferentes significações que as políticas de currículos assumem contextualmente”, apresentando-se como alternativa de análise frente à pretensão hegemônica das atuais políticas curriculares. Na mesma linha teórico-metodológica, o trabalho de Pereira e Borges (2015) – “Des-sedimentações de discursos que tendem a projetar políticas curriculares para a formação docente” – analisa o relatório de pesquisa da UNESCO, “Políticas Docentes no Brasil: um estado da arte” (GATTI, BARRETO, ANDRÉ, 2011), com o objetivo de identificar os sentidos nele contidos acerca da profissionalização docente. Concluem que o idealismo desses discursos tende a produzir entendimentos e práticas que favorecem perspectivas deterministas na formação de professores.

Quatro trabalhos (ROSA, 2012; CHIZZOTTI; PONCE, 2012; DIAS, 2013; CÓSSIO, 2015) buscam compreender as especificidades das políticas públicas de Educação em curso no Brasil no contexto global das reformas educacionais No texto “Reformas educacionais e pesquisa: as políticas ‘em cena’ no Brasil e na Inglaterra”, a autora traça aproximações e contrastes das políticas conduzidas nos dois países sob a égide da “knowledge economy”. Sugere que a despeito das semelhanças identificadas na novilíngua pedagógica adotada por ambos, as reformas da educação brasileira não são meras “importações” de modelos estrangeiros, devido às especificidades históricas que produzem efeitos práticos muito particulares entre nós (ROSA, 2012, p. 24). Análise semelhante fazem Chizzotti e Ponce (2012), no texto “O Currículo e os Sistemas de Ensino no Brasil”, no qual buscam desvelar os modelos subjacentes às propostas curriculares no Brasil, apontando as contradições que os sistemas públicos de educação têm vivenciado. Identificam a “convivência” (não harmônica) de dois modelos: o de tradição republicana e o de extração liberal, e alertam que tal “hibridismo” requer um olhar atento dos educadores/pesquisadores, uma vez que chegada do segundo modelo encontrou o país com grande déficit de formação de professores, o que tem justificado a adoção de currículos prescritos que ameaçam a autonomia docente.

No texto “Demandas das políticas curriculares para a formação de professores no espaço Ibero-americano”, Dias (2013) aponta que textos políticos de agências multilaterais, embora com diferentes sentidos, atribuem centralidade à prática na formação de professores, privilegiando modelos curriculares baseados nas competências para o processo de profissionalização docente. Já no artigo “Agenda transnacional e governança nacional: as possíveis implicações na formação e no trabalho docente”, Cóssio (2015) examina o documento “Aprendizagem para Todos: Estratégia de Educação 2020 do Grupo Banco Mundial/2011”, estabelecendo relações com as políticas locais e o trabalho docente. Identifica, no documento, forte incentivo à iniciativa privada, via participação do terceiro setor, para atuar em parceria ou em substituição ao Estado tanto na formulação como na execução de políticas locais pautadas nas avaliações de larga escala e em medidas de responsabilização dos docentes.

Com foco nas mesmas preocupações, o texto de Hypólito (2015) “Trabalho docente e o novo Plano Nacional de Educação: valorização, formação e condições de trabalho” parte das críticas realizadas por pesquisadores internacionais e brasileiros sobre as políticas e práticas de responsabilização dos professores pela má qualidade do ensino. Analisando o texto do PNE 2014-2024, aponta riscos de que o novo plano enverede para o mesmo caminho, negligenciando medidas de valorização e apoio ao trabalho docente. Também com olhos postos no atual PNE, Magalhães e Azevedo (2015) discutem a questão da formação continuada de professores no artigo “Formação Continuada e suas implicações: entre a lei e o trabalho docente”. Defendem que essa formação não substitui a formação inicial de boa qualidade e que, para superar essa visão “economicista”, é necessário afiançar autonomia aos professores na condução do trabalho pedagógico.

Dois outros artigos deste eixo trazem as políticas de avaliação para o centro do debate. No texto “Políticas de Currículo e Avaliação de Políticas Docentes”, Barreto (2012) retoma questões suscitadas pela pesquisa da qual participou (GATTI, BARRETTO, ANDRÉ, 2011), para discutir alguns princípios norteadores das reformas de currículo no país, em especial o das políticas da equidade e do ensino por competência. Nesse ensaio, problematiza a relação entre modelos de gestão de currículo e profissionalismo docente, desdobrando questões relativas às políticas de avaliação e suas implicações nas práticas escolares. Louzada e Marques (2015) - em “Políticas de Regulação para a educação no Brasil: interfaces entre currículo, avaliação e formação docente” – também abordam as interfaces dos campos do currículo, avaliação e formação docente, a partir de algumas intenções anunciadas no documento “Pátria Educadora: a qualificação do ensino básico como obra de construção nacional – Versão Preliminar” (BRASIL, 2015). Os autores concluem que apesar do discurso democratizante de ampliação das oportunidades e do acesso, a avaliação é externa e padronizada, o currículo se apresenta de forma impositiva e padronizadora, assim como as transformações que vão se impondo ao trabalho docente. Antecipam, também, preocupações com relação à construção de novas subjetividades e identidade docente a partir da construção de uma Base Nacional Comum Curricular (BNCC)

Especificamente sobre a BNCC, quatro trabalhos foram publicados recentemente. No artigo “Base Nacional Comum, Escola, Professor”, Machado e Lockmann (2014) analisam o Plano Nacional de Educação 2014-2024 e as Diretrizes Curriculares Nacionais do ano de 2013, considerados como os primeiros passos para a base nacional comum, relacionando-os a dados de pesquisa realizada com docentes e dirigentes educacionais de uma cidade da região metropolitana de Porto Alegre. As autoras apontam preocupações adicionais, como a existência de demandas de ampliação das funções da escola que se distanciam do ensino. O trabalho de Süssekind (2014) adverte sobre as “(Im)possibilidades de uma Base Nacional Comum”, com base em narrativas dos debates sobre esta política e em considerações sobre as noções de “currículo” e “comum”. Esta autora argumenta que a busca da “justiça cognitiva” passa por admitir que é preciso ouvir os professores e reconhecer o poder dos currículos “pensadospraticados” que já existem nas escolas.

No texto “Base Comum Nacional: uma discussão para além do currículo”, Cóssio (2014) observa que esta reforma educacional em curso se sustenta numa lógica cognitivista, com foco nos conteúdos e avaliações externas, incidindo sobre a formação e atuação docente no sentido de priorizar a dimensão prática em detrimento das bases teóricas. Finalmente, com o sugestivo título “Guarda isso porque não cai na provinha”: pensando processos de centralização curricular, sentidos de comum e formação docente”, Garcia e Fontoura (2015) problematizam a centralização curricular da BNCC. Com base em narrativas docentes coletadas em pesquisas recentes, as autoras defendem que as experiências locais contribuem mais e melhor com um currículo potencialmente transformador.

Núcleo Temático 2: Formação e trabalho docente no contexto das políticas educacionais

Este segundo núcleo temático compõe-se por 13 artigos que enfatizam as condições concretas de formação e de trabalho de professores no contexto das atuais políticas educacionais.

O trabalho de Souza (2013) – “O professor da Educação Básica no Brasil: identidade e trabalho” - utiliza dados de levantamentos oficiais para traçar o perfil do professor, sua identidade e relação com o trabalho, ressaltando, entre outros aspectos, um “nível cultural fragilizado entre os docentes”. Também com base em análise documentos de agências internacionais e nas Diretrizes Curriculares Nacionais para Formação de Professores, o artigo de Shiroma (2011) - A formação do professor-gestor nas políticas de profissionalização” - dá atenção às novas tarefas e ao currículo recomendado para preparar o professor-gestor. Conclui que as medidas implantadas em nome da profissionalização docente tendem a produzir um professor alvo da gestão, e não um gestor; ou seja, como objeto e não como sujeito de seu desenvolvimento profissional.

No artigo Concepções de trabalho docente: as condições concretas e os discursos das prescrições oficiais”, Nogueira (2012)contrasta o discurso de vários documentos oficiais acerca do trabalho dos professores com a realidade efetivamente vivenciada por eles no interior das escolas. Enfatiza que o ocultamento dessa temática nos documentos “tem como efeito reafirmar o atrelamento da melhoria da educação básica ao perfil profissional” em detrimento de políticas concretas de valorização profissional. O trabalho de Silva e Souza (2013), “Condições do trabalho escolar: desafios para os sistemas municipais de ensino”, reforça esse mesmo argumento, ao analisar as condições materiais do atendimento educacional em escolas públicas de educação básica no Brasil, especialmente nas regiões Norte e Nordeste. Os autores apontam que as políticas de avaliação desconsideram as condições intra e extraescolares em que os processos de ensino-aprendizagem ocorrem, responsabilizando os docentes pelos resultados.

Merece destaque o trabalho de André (2015), “Políticas de valorização do trabalho docente no Brasil: algumas questões”, quereitera ecomplementa preocupações dos artigos deste núcleo temático. Com base em dados que integram pesquisa maior sobre políticas de valorização docente (GATTI; BARRETO, ANDRÉ, 2011), a autora discute iniciativas implementadas em quinze Secretarias de Educação (estaduais e municipais) em todo o país. Constata que tais políticas possuem três focos preferenciais: a socialização de “práticas exitosas, prêmios por desempenho e apoio à qualificação profissional”. Constata também que tais incentivos tendem a compensar o professor “individualmente”, e que seus efeitos concretos na qualidade do ensino ainda não são suficientemente conhecidos.

Dois trabalhos colocam em discussão a noção de “competência” associada à formação e ao trabalho dos professores. Com o título “O trabalho de professores e o discurso sobre competências”, Ferreira (2011) associa este conceito, defendido em obras bastante conhecidas, aos de qualificação, empregabilidade e educação continuada, e argumenta que o lado mais ideológico desse modelo conduz à responsabilização individual dos professores por sua própria formação e desempenho profissional. Com base no referencial foucaultiano, o conceito de competência é também discutido por Coutinho e Sommer no texto “Discursos sobre formação de professores e arte de governar”. Neste trabalho os autores fazem umaanálise do discurso da proposta de uma escola de professores do Rio de Janeiro que segue princípios escolanovistas, concluindo que essa abordagem se refere a uma nova arte de governar.

Por caminhos e perspectivas teóricas diversas, outros trabalhos colocam no centro das discussões a importância de preservar e/ou incentivar a autonomia da escola e dos profissionais de ensino na condução de programas curriculares empreendidos pelo Estado. Frente à valorização crescente de propostas de ampliação do tempo de permanência na escola, Galian e Sampaio (2012), em“Educação em Tempo Integral: implicações para a escola básica”, tomam como exemplo o caso do Estado de São Paulo para problematizar a ausência da necessária reflexão sobre o que é “educação integral”, ressaltando que este conceito não se confunde com “educação em tempo integral”. Em “Currículo e Autonomia Docente: Discutindo a ação do professor e as novas políticas de sistemas apostilados na rede pública de ensino”, Marcondes e Moraes (2013) alertam para o risco que os sistemas apostilados de ensino representam para a autonomia docente ao condicionarem a seleção e organização do conhecimento escolar.

Numa linha mais propositiva, encontramos quatro artigos. Em “Currículo e Mudança: práticas mediadoras como catálise, ultrapassagens e referências para a formação docente na contemporaneidade”, a autora (HAGEMEYER, 2011) analisa práticas de professores considerados “catalisadores críticos” no enfrentamento de desafios da transição cultural da contemporaneidade. Conclui que não é possível pensar o currículo sem levar em conta as práticas concretas que os docentes desenvolvem. Em “A constituição da docência na Educação de Jovens e Adultos”, a autora (LAFFIN, 2012) relata particularidades de uma experiência de formação de professores na região de Florianópolis (SC) construída no processo do fazer docente na escolarização de jovens e adultos, para colocar em relevo importantes consequências desse protagonismo para o estatuto da profissão.

Com base na noção de “ciclo de políticas”, e dando destaque à importância dos estudos do cotidiano no campo do Currículo, Oliveira (2013) ) argumenta no texto “Currículo e Processos de Ensinoaprendizagens:Politicaspraticas Educacionais Cotidianas” que as realidades locais não são meros campos de aplicação das políticas, mas as modificam. Na mesma linha de análise, Ferraço e Gomes (2013), em “Sobre as Redes que tecem Praticaspoliticas Cotidianas de Currículo e de Formação de Professores/as” também fazem referência a pesquisas do cotidiano de escolas de Vitória (ES) em seus entrelaçamentos com a Secretaria Municipal de Educação, propondo a ampliação dessas redes curriculares e de formação, como possibilidade de intercâmbios e compartilhamentos entre os vários protagonistas das políticas educacionais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o intuito de fazer uma síntese das produções apresentadas, procuraremos responder às questões que nortearam o interesse pelo levantamento de trabalhos que problematizam as possíveis articulações entre as políticas curriculares em curso no Brasil e a formação e o trabalho de professores, incluindo os gestores educacionais.

Constata-se que as publicações do primeiro núcleo temáticoapontam preocupações convergentes que podem ser sintetizadas em duas frentes. A primeira é que as atuais políticas educacionais têm sido fortemente marcadas por concepções importadas do setor empresarial, que incentivam relações “híbridas” do Estado com a iniciativa privada, por meio do “terceiro setor”, tanto na formulação como na implementação de programas curriculares. A segunda é que tais políticas passam, claramente, por medidas de responsabilização dos professores pelos (maus) resultados nas avaliações de larga escala, com consequente redução do espaço de sua autonomia profissional.

Como consequência, os pesquisadores insistentemente alertam que tais políticas (já) produzem efeitos sobre os processos de formação (inicial e continuada) e de subjetivação de uma nova identidade profissional dos educadores, nos quais adquirem relevo as noções de competência (entendida como saber-fazer) e de “performance” individual (associada a resultados), pautadas nos conceitos de eficiência e eficácia. As bases teóricas que fundamentam a docência e a noção de trabalho coletivo como princípio fundamental da educação escolar estão especialmente ameaçados por esse entendimento.

Os artigos do segundo núcleo temático complementam e corroboram pontos de vista defendidos no primeiro. Esses estudos colocam em destaque as (ainda) precárias condições de formação e de trabalho de professores, as quais não têm sido objetivamente consideradas para matizar a avaliação que se faz da qualidade de ensino oferecida nas escolas públicas de educação básica no Brasil. As fragilidades apontadas, associadas ao empobrecimento do universo cultural historicamente observado entre aqueles que (ainda) buscam a carreira do magistério, os torna alvo fácil de políticas curriculares que restringem a sua autonomia.

A despeito dos discursos oficiais em contrário, as iniciativas concretas indicam que os professores têm sido colocados na posição de mero “aplicadores” de manuais didáticos padronizados, tratados individualmente – e não como categoria profissional coletiva – pelas políticas de valorização docente. O mesmo se aplica ao professor-gestor, pouco estudado pelos acadêmicos, embora esse personagem seja visto, pelos formuladores de políticas, como os “operadores” mais importantes das políticas baseadas no gerencialismo e na performatividade (BALL, 2008).

Com relação às perspectivas teórico-metodológicas dos trabalhos, predominam, particularmente no campo do currículo, duas grandes tendências: as chamadas “teorias críticas” e seus autores de referência, Paulo Freire, Michael Apple, Gimeno Sacristán, Henri Giroux, entre outros; e as teorias e autores denominados “pós-críticos”, que dão ênfase à análise do discurso, como Michel Foucault, Ernesto Laclau, Jacques Derrida e Stephen Ball. Embora ambas posicionem-se contrariamente às políticas neoliberais de caráter centralizador, os trabalhos alinhados com as abordagens “críticas” apontam para a necessidade de formulação de políticas contra-hegemônicas; enquanto os alinhados com abordagens “pós-críticas” tendem a considerar que, por meios de processos de “recontextualização” e/ou “tradução” é possível identificar, nas escolas, espaços e práticas conduzidas pelos atores educacionais que escapam e subvertem os discursos hegemônicos. Seja como for, é importante que os pesquisadores considerem e permaneçam atentos às ambiguidades e hibridismos dos processos de formulação e implementação de políticas que têm como alvo exercer o controle sobre o currículo e sobre os professores.

Por fim, merece ser destacado que, dos 31 trabalhos analisados, apenas quatro referem-se a experiências “alternativas” ao discurso hegemônico das atuais políticas. Isso nos faz pensar que a grande contribuição desses estudos diz respeito ao delineamento de diagnósticos, a partir dos quais devam ser formuladas agendas positivas para formação e trabalho de professores e gestores. Entretanto, é importante pontuarmos que essa (quase) unanimidade quanto aos diagnósticos merece ser complementada com a análise de resultados de pesquisas sobre como os profissionais de ensino vivenciam tais demandas no chão da escola, e como veem e avaliam as políticas de que são alvo nas mais diversas regiões do país. Esperamos contribuir, oportunamente, para esse entendimento a partir da análise das produções já levantadas e que não puderam ser discutidas nos limites deste primeiro trabalho.

REFERÊNCIAS

ANDRÉ, M. Políticas de valorização do trabalho docente no Brasil: algumas questões. Ensaio: aval.pol.públ.Educ., Rio de Janeiro , v. 23, n. 86, p. 213-230, Feb. 2015.

BANCO MUNDIAL. Estratégia 2020 para a Educação do Grupo Banco Mundial. Resumo Executivo. Aprendizagem para Todos: Investir nos Conhecimentos e Competências das Pessoas para Promover o Desenvolvimento. Washington, DC: Banco Mundial, 2011.

BALL, S.J. The Education Debate. Bristol: The Policy Press, 2008. 242 p.

BRASIL. (Secretaria de assuntos Estratégicos da Presidência da República). Pátria Educadora: a qualificação do ensino básico como obra de construção nacional – Versão Preliminar, Brasília, DF, 2015.

BARRETO, E.S.S. Políticas de Currículo e Avaliação de Políticas Docentes. Cadernos de Pesquisa, v. 42, n. 147, p. 738-753, set./dez. 2012.

BRASIL. Secretaria de assuntos Estratégicos da Presidência da República (SAE). Pátria Educadora: a qualificação do ensino básico como obra de construção nacional – Versão Preliminar. Brasília, DF, 2015.

CHIZZOTTI, A.; PONCE, B.J. Currículo e Sistemas de Ensino no Brasil. Currículo sem Fronteiras, v. 12, n. 3, p.25-36, Set/Dez 2012 .

CÓSSIO, M.F. Agenda transnacional e governança nacional: as possíveis implicações na formação e no trabalho docente. Revista e-Curriculum, v. 13, n. 4, p.616-640, out./dez. 2013.

______.Base Comum Nacional: uma discussão para além do currículo. Revista e-Curriculum, v. 12, n. 3, p. 1570-1590, out./dez. 2014.

COUTINHO, K.D.; SOMMER, L. H. Discursos sobre formação de professores e arte de governar. Currículo sem Fronteiras, v.11, n.1, p.86-103, Jan./Jun. 2011.

DIAS, R. Demandas das políticas curriculares para a formação de professores no espaço Ibero-americano. Revista e-Curriculum, v.11, n. 2, p. 461-478, ago. 2013.

FERRAÇO, C.E.; GOMES, M.R.L. Sobre as Redes que tecem Praticaspoliticas Cotidianas de Currículo e de Formação de Professores/as. Currículo sem Fronteiras, v. 13, n. 3, p. 464-477, Set./Dez. 2013.

FERREIRA, L.S. O trabalho de professores e o discurso sobre competências. Currículo sem Fronteiras, v.11, n.2, p.120-133, Jul/Dez 2011

GALIAN, C.V.A.; SAMPAIO, M.M.F. Educação em Tempo Integral: implicações para a escola básica. Currículo sem Fronteiras, v. 12, n. 2, p. 403-422, maio/ago. 2012.

GARCIA, A.; FONTOURA, H. “Guarda isso porque não cai na provinha”: pensando processos de centralização curricular, sentidos de comum e formação docente. Revista e-Curriculum, v. 13, n. 4, p. 751-774, Out./Dez. 2015.

GATTI, B.A.; BARRETO, E.S.S.; ANDRÉ, M.E.D.A. Políticas Docentes no Brasil: um estado da arte. Brasília: Unesco/MEC, 2011. 300 p.

HAGEMEYER, R.C.C. Currículo e Mudança: práticas mediadoras como catálise, ultrapassagens e referências para a formação docente na contemporaneidade. Currículo sem Fronteiras, v.11, n.1, pp.232-251, Jan/Jun 2011.

HYPÓLITO, A. M. Políticas Curriculares, Estado e Regulação. Educ. Soc., Campinas, v. 31, n. 113, p. 1337-1354, Out/Dez. 2010.

_____. Trabalho Docente e O Novo Plano Nacional de Educação: Valorização, Formação e Condições de Trabalho. Cad. Cedes, Campinas, v. 35, n. 97, p. 517-534, Set/Dez., 2015.

HYPOLITO, A.M.; VIEIRA, J.S.; LEITE, M.C. Currículo, gestão e trabalho docente. Revista e-Curriculum, v. 8 n. 9, 16p. Ago. 2012.

LAFFIN, M.H.M.F. A constituição da docência na Educação de Jovens e Adultos. Currículo sem Fronteiras, v.12, n.1, p. 210-228, Jan/Abr 2012.

LOPES, A.C.; CUNHA, E.V.R.; COSTA, H.H.C. Da Recontextualização à tradução: Investigando Políticas de Currículo. Currículo sem Fronteiras, v. 13, n. 3, p. 392-410, set./dez. 2013

LOUZADA, V.; MARQUES, R. Políticas de Regulação para a educação no Brasil: interfaces entre currículo, avaliação e formação docente. Revista e-Curriculum, v. 13, n. 14, p. 711-732, Out./Dez. 2015.

MACHADO, R. B.; LOCKMANN, K. Base Nacional Comum, Escola, Professor. Revista e-Curriculum, v. 12, n.3, p. 1591-1613, Out./Dez. 2014.

MARCONDES, M.I.; MORAES, C.L. Currículo e Autonomia Docente: Discutindo a ação do professor e as novas políticas de sistemas apostilados na rede pública de ensino. Currículo sem Fronteiras, v. 13, n. 3, p. 451-463, set./dez. 2013.

NOGUEIRA, A. L. H. Concepções de "trabalho docente": as condições concretas e os discursos das prescrições oficiais. Educ. Soc., Campinas, v. 33, n. 121, p. 1237-1254, Dez. 2012.

OLIVEIRA, I.B. Currículo e Processos de Ensinoaprendizagens: Politicaspraticas Educacionais Cotidianas. Currículo sem Fronteiras, v. 13, n. 3, p. 375-391, Set./Dez. 2013.

PEREIRA, T. V., BORGES, V.Des-sedimentações de discursos que tendem a projetar políticas curriculares para a formação docente.Revista e-Curriculum, v. 13, n. 4, p.660-682, Out./Dez. 2015.

ROSA, S.S da. Reformas educacionais e pesquisa: as políticas ‘em cena’ no Brasil e na Inglaterra. Revista e-Curriculum, v. 9, n. 2, 28 p., Ago. 2012.

SILVA, A.F. da; SOUZA, A. L.L. de. Condições do trabalho escolar: desafios para os sistemas municipais de ensino. Cad. Pesqui., São Paulo, v. 43, n. 150, p. 772-787, Dez. 2013

SOUZA, A.R. de. O professor da educação básica no Brasil: identidade e trabalho. Educ. rev., Curitiba , n. 48, p. 53-74, jun. 2013 .

SHIROMA, E.O. A formação do professor-gestor nas políticas de profissionalização. Revista e-Curriculum, v.7, n.2, 20 p., Ago. 2011

SÜSSEKIND, M.L.(Im)possibilidades de uma Base Nacional Comum. Revista e-Curriculum, v. 12, n.3, p. 1512-1529, Out./Dez. 2014.