EQUIPES GESTORAS: UMA FORMAÇÃO A FAVOR DA HUMANIZAÇÃO E DIVERSIDADE

Resumo: Esse trabalho tem como finalidade refletir sobre a experiência de uma rede municipal, da Região Metropolitana do Vale do Paraíba, no estado de São Paulo, a qual partiu da problemática encontrada pelos técnicos da sede da Secretaria Municipal de Educação em escutar as equipes gestoras das escolas, enquanto grupos responsáveis pela dinâmica de cada estabelecimento; e compreender os reais problemas enfrentados por elas. Disso decorreram as formações, as quais tiveram como propósito contribuir para o conhecimento daquilo que efetivamente compõe as faltas produzidas pelo não saber. O tema escolhido - “humanização e diversidade” trouxe à tona críticas ao modelo de gestão instituído. E a formação decorrente dessa escolha colaborou para a produção de reflexões, de alteridade e fazeres coletivos.

Palavras-chave: Gestão da educação; humanização e diversidade; formação de diretores.

No planejamento da Diretoria Técnico Pedagógica (DTP) órgão da Secretaria Municipal de Educação (SME), responsável pela formação, acompanhamento e supervisão da rede municipal de educação, encontramos o conjunto das diretrizes que conduzem os seus fazeres, a concepção para a formação, os estudos que deveriam promover.

Proporcionar uma formação continuada visando a qualificação dos profissionais da educação, por meio de um formato que considere referenciais teóricos alicerçados na reflexão, no processo, na realidade, na cultura, resguardando a identidade de cada segmento (DTP, Planejamento, 2013-2016).

A partir desse compromisso, foi realizado no ano de 2013, um convite para que as escolas pudessem responder sobre os principais problemas que enfrentavam em seu cotidiano. Tal levantamento partiu da compreensão ancorada em Saviani (1980), da qual pressupõe que um “problema”, só é uma questão imprescindível, se estiver amparada no sentido de ser algo necessário a ser conhecido. Nega que uma equação matemática, por si só, seja um problema, ou então, não saber quantas e/ou quais são as ilhas do Caribe seja uma boa pergunta, se tal conhecimento não fizer diferença para a vida de seu formulador.

Assim, uma questão, em si, não caracteriza o problema, nem mesmo aquela cuja resposta é desconhecida; mas uma questão cuja resposta se desconhece e se necessita conhecer, eis aí um problema. Algo que eu não sei não é um problema; mas quando eu ignoro alguma coisa que eu preciso saber, eis-me, então, diante de um problema (SAVIANI, 1980, p. 21) [grifo nosso].

Desta forma, exercer criticamente a capacidade de aprender é poder reconhecer o não saber e o que queremos saber, ou o que precisamos saber. O que é mesmo que nos falta conhecer para melhorarmos ainda mais o nosso viver? Quais são os saberes que faltam a escola, do qual ela não pode abrir mão?

Pois no mundo cultural da escola e da educação é o que não se sabe, é o que os alunos desconhecem e a professora ainda não sabe, aquilo que constitui a própria substância viva do trabalho de aprender-e-ensinar. Por que é sobre o que não-se-sabe que se abre ao trabalho docente o desafio da prática da procura e da pesquisa (BRANDÃO, 2000, p. 2).

Com isto, parece-nos que a pergunta seja precedida do desassossego, pois, é a inquietude do não-saber que nos remeterá à problematização necessária para refletir acerca das questões inevitáveis à escola. Pensar a escola a partir de uma pedagogia da pergunta. Buscar o sentido da escola como promotora de conhecimentos que sirvam aos interesses de quem os procura, daqueles que a vivem cotidianamente. Reportamo-nos a Antonio Faundez que, num diálogo com Paulo Freire diz:

Eu insistiria em que a origem do conhecimento está na pergunta, ou nas perguntas, ou no ato mesmo de perguntar; eu me atreveria a dizer que a primeira linguagem foi uma pergunta, a primeira palavra foi a um só tempo pergunta e resposta, num ato simultâneo (FREIRE e FAUNDEZ, 1985, p. 48).

Dito isso, quais seriam os não saberes, os problemas, as questões, as perguntas - necessários àquela instituição escolar? Se, como anteriormente nos ajudou Brandão (2000), é a respeito do que querem saber os alunos, aquilo que o professor pode também não saber, que deve ser feito o cotidiano da escola - quais seriam os não saberes dos professores, da equipe escolar, na perspectiva de algo que necessariamente seja aprendido e descoberto para que a escola se realize enquanto seu devir? O que, em se tratando de formação, fundamentalmente uma secretaria de educação precisa se ocupar, para promover, enquanto um conhecimento imprescindível e fecundo, de ser construído com os docentes? E a partir deles.

Foram essas as inquietações que originaram a proposta da DTP, em querer compreender os principais problemas que circulavam no cotidiano escolar. Baseada na indagação de que a relevância de um problema está justamente na questão de que, se não o respondermos, as consequências poderão ser danosas.

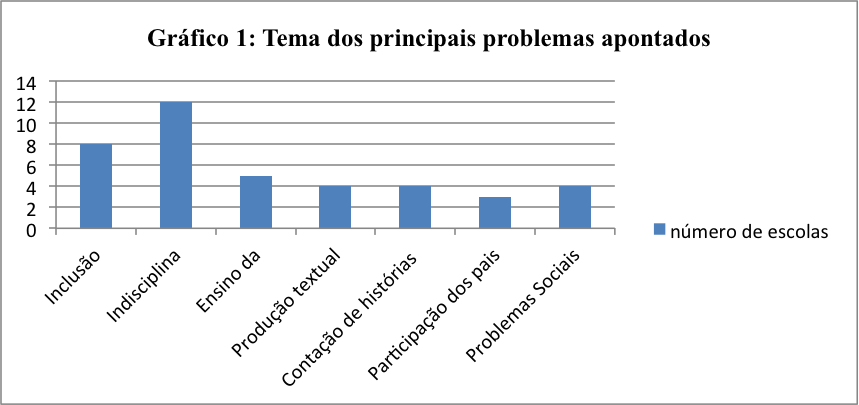

A partir dessa solicitação feita a todas as Unidades Escolares Municipais, tivemos as seguintes respostas: doze escolas colocaram que seu principal problema se refere ao conjunto de questões que revelam sua dificuldade e seu não saber em trabalhar com a indisciplina; oito unidades escolares apontaram o assunto inclusão; cinco, sobre o ensino da matemática; cinco, produção textual; cinco, contação de histórias; cinco, problemas sociais; quatro, participação dos pais. Assim, podemos ter o seguinte gráfico:

Fonte: Autora

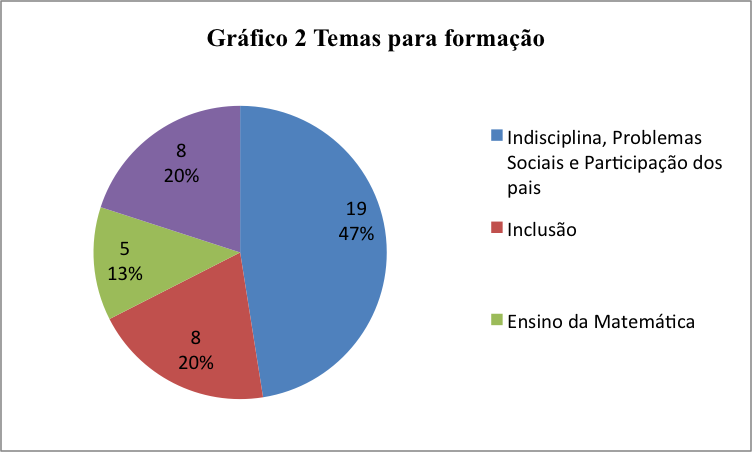

Refletindo sobre esse levantamento, pensamos na possiblidade de juntarmos alguns temas: Indisciplina, Problemas Sociais e Participação dos pais, pois se referem a possibilidade de envolvimento entre o problema da violência e a articulação escola/família, professor/aluno; também os temas de contação de histórias e produção textual, como sendo parte de uma problematização a respeito da leitura. Os demais permaneceriam como foram propostos.

Ao realizarmos essa junção tivemos:

| Quadro 1 - Temas agrupados | |

|---|---|

| Temas | Número de escolas |

| Indisciplina, Problemas Sociais e Participação dos pais |

19 |

| Inclusão | 8 |

| Ensino da Matemática | 5 |

| Produção textual e Contação de histórias | 8 |

O agrupamento proposto levou a compreensão de que 47% das escolas que participaram do levantamento realizado, optaram pela dificuldade em trabalhar com as questões que orbitavam em relação aos aspectos das relações sociais. Os temas “inclusão” e “produção textual e contação de histórias” tiveram 20% cada um e sobre o “ensino da matemática” tivemos 5%.

Fonte: Autora

Assim, os técnicos da DTP propuseram um novo agrupamento, pois compreenderam que as questões que se referem à inclusão poderiam estar associadas a àquelas de ordem social. Ou seja, por inclusão também estão querendo dizer “trabalho com as diferenças”.

Assim, foram três conjuntos de formações organizadas a partir do levantamento descrito. Uma denominada como “Projeto Leitura” destinada a todos os professores que desejassem. Outra que foi sobre o processo ensino-aprendizagem da matemática. E mais uma, da qual iremos nos ocupar nesse artigo, destinada às equipes gestoras de todas as escolas municipais, a qual levou em consideração o problema, que estava vinculado “à Indisciplina, aos Problemas Sociais e à Participação dos pais (articulação família escola), o qual foi designado como “Humanização” e o segundo “Inclusão”, denominado “Diversidade”.

Desse modo, o tema “Humanização e Diversidade”, significou 67% do levantamento realizado. E no ano de 2014 passou a compor as formações realizadas pelos técnicos da DTP, juntamente com os diretores das escolas com o seguinte objetivo:

Investir na reflexão da prática cotidiana vivenciada pelos diretores, possibilitando seu reconhecimento enquanto coordenador da organização educativa e articulador da escola como equipamento social inserido num tempo-espaço de humanização e aprendizagem (objetivo proposto pelo grupo de trabalho, 2013).

Sobre a temática “Humanização”, portanto, o objetivo foi atingir questões imprescindíveis para que a escola como um todo se viabilizasse enquanto uma instituição saudável, acolhedora e educadora. As sugestões, por isso, ancoraram-se em importantes temas como: a escuta, o pertencimento, o poder, a lida com os conflitos, o líder positivo e o reconhecimento da comunidade escolar.

Para isso, realizaram um acompanhamento mais sistemático aos diretores, e organizaram uma reunião mensal (na sede da SME) e encontros com os núcleos de diretores realizados pela Gerência de Supervisão Escolar (GSE), grupo interno à DTP, e diversos estudos sobre as referidas questões.

Neste ano de 2014, as supervisoras da GSE dividiam entre si (sete profissionais) o número total de escolas da rede municipal, cerca de sessenta escolas, desde creches até o primeiro do ciclo do ensino fundamental (do primeiro ao quinto ano).

Esse modelo instituído ao longo dos anos levou a DTP a contínuos questionamentos. Indagavam sobre seu fazer junto às escolas municipais. Foi do conjunto desse trabalho que decidiram uma outra organização para o ano de 2015. Essa remodelação foi fundamental, no sentido de passarem a acompanhar as entidades escolares de forma mais próxima, dialogal, mais comprometida com as dúvidas da escola do que com procedimentos burocráticos, muitas vezes vazios de sentido.

Neste ano, a formação foi desenvolvida com todos os profissionais que compunham as equipes gestoras (diretores, vice-diretores, apoios e orientadores pedagógicos), no sentido de alargar a participação, o envolvimento e a corresponsabilidade pela escola.

O trabalho adotado contou com uma assessoria do Cenpec (Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária) junto aos técnicos da DTP. E estes realizaram encontros com todas as equipes gestoras ao longo do ano.

Esses encontros aconteceram em três momentos de formação/estudos/reflexões o primeiro formado por todos os membros das equipes, de todas as escolas e a DTP– três grandes seminários que contaram com aproximadamente duzentos professores.

Outro momento foi caracterizado pelos encontros entre o grupo referência da escola, ou seja, em torno de dois ou três assessores da DTP eram responsáveis por um grupo de escolas, geralmente em torno de quatro a cinco escolas. O grupo referência fazia o acompanhamento a cada unidade escolar individualmente, e quatro vezes durante o ano, reuniram todos os diretores delas para que pudessem discutir sobre suas questões uns com os demais.

O terceiro momento, chamado de “grupos propositivos”, tinha o seguinte funcionamento: dois grupos referência juntos, compunham um “grupo propositivo”, o qual reuniu quatro vezes durante o ano, com todas as equipes gestoras de seus grupos de referência, ampliando estudos e discussões.

No total havia catorze grupos referência e sete grupos propositivos que estiveram engajados com a formação e a assessoria às equipes gestoras e às escolas como um todo durante todo o ano de 2015. Vale a pena destacar que esses encontros eram planejados de forma coletiva entre a equipe técnica, da DTP.

Obviamente, aconteceram muitos outros encontros de assessoria e formação, porém, de forma individual, com cada equipe da escola, em visitas no estabelecimento ou demais reuniões em diversos ambientes.

HUMANIZAÇÃO E DIVERSIDADE: UMA PROPOSTA DE FORMAÇÃO

Como vimos anteriormente, o desejo da Diretoria Técnico-Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, de um município da região metropolitana do Vale do Paraíba, no interior do estado de São Paulo, ocupou-se da tarefa de refletir acerca dos problemas apresentados por trinta e cinco unidades escolas, as quais enfrentam no seu dia a dia, e que de alguma forma, revelam um certo grau de dificuldade em lidar com elas.

Daí, a análise que trazemos nesse momento estabelece algumas relações entre os padrões e as justificativas que se estabeleceram, enquanto princípios da escola e do conhecimento - e como um trabalho de aproximações entre os entes do sistema educacional (Sede da Secretaria Municipal de Educação e Escolas) pode ser visto como uma provocação ao tipo de formação desenvolvido em boa parte dessas mesmas lógicas, onde ainda impera o modelo de que uns ensinam a outros que não sabem.

Assim, podemos iniciar com uma ideia de que a instituição escolar, calcada sob o paradigma dominante (SANTOS, 2001), desenvolveu uma pedagogia alicerçada sobre os pressupostos da modernidade (classificação, dicotomias, hierarquias etc) com suas regras estabelecidas pelos “donos do mundo” – o centro hegemônico do poder.

Historicamente, podemos afirmar que a instituição escolar teve a necessidade de investir em aprendizagens que pudessem tornar as pessoas capazes de responder positivamente à produção capitalista do século XIX (FOUREZ, 2008). Desse modo, compreendemos que o avanço técnico-científico, durante a fase do capitalismo industrial que se sustentou sobre o modelo taylorista - fordista, afirmou o controle, a fragmentação, a supervisão, a especialização e a hierarquização e introduziu a concepção de uma escola voltada para o mercado; que usou os mesmos métodos empresariais para desenvolver a aprendizagem, denominada “mercoescola” (AZEVEDO, 1997).

Isso nos possibilita dizer que há uma cultura escolar cristalizada (VIÑAO, 2002) a respeito do que vem a ser esta instituição, para que serve, como deve funcionar, o que deva ensinar, como devem se comportar todos aqueles que estão em seu interior. Assim, pode-se concluir que a instituição escolar é anterior aos sistemas e, consequentemente às políticas educacionais propriamente ditas. Esta anterioridade garante a lógica instaurada até a atualidade, visto que a cultura escolar carrega desde sua gênese, os seus modos de difusão (VIÑAO, 2002).

A instituição educativa, portanto, gerou sua própria cultura e, dessa forma, reproduziu os preceitos da modernidade, solidificando seu devir na sociedade.

O conhecimento marcado pela técnica e pela rigidez científica aos poucos foi evidenciando profundas contradições. O progresso que se instalou a partir dos principais pressupostos do liberalismo: razão (cientificidade) e liberdade (promovida pela tecnologia e pelo consumo), ao invés de materializarem a igualdade, produziram níveis elevadíssimos de exclusão e forjaram uma sociedade prisioneira do mercado, da propriedade e do consumo.

A tensão instalada neste modelo de sociedade também fez gerar colapsos nos sistemas educacionais, já que estes passaram a não responder mais aos seus grandes pressupostos, os quais lhes serviram durante anos. Dessa forma, a crise pela qual passa o modelo de sociedade atual intensificou o descontentamento com esta instituição. E há, por isso, críticas de muitos “lados”, desde os fins da educação – sua seletividade, sua meritocracia, a desvalorização de seus certificados (os diplomas nem sempre servem para conseguir um bom emprego); a forma como opera – sua burocracia, seu sistema; as relações que se estabelecem – sua autocracia, a falta de respeito entre todos os grupos que a compõem, a exclusão, seus profissionais – mal formados, tudo isso passa revelar uma conflito de identidade (FOUREZ, 2008).

Se, a escola foi produzida para formar para o mundo do trabalho, e este vive momento de conflitos, o estabelecimento escolar, por isso, é compelido a se repensar. Ou fica encarcerada, ocupando-se dessa tarefa, como se fosse única e possível responsabilidade, no sentido de formar somente para o mercado de trabalho ou se propõe a se procurar, a se refazer, a se reinventar numa perspectiva de rompimento com velhos paradigmas buscando uma educação que responda às necessidades desta época.

Diante deste quadro, para que não se caia numa profunda desmotivação, a opção pelo enfrentamento dos seus problemas é uma possibilidade necessária. Reconhecendo que não é a grande redentora da humanidade, mas é uma instituição importante na contribuição da superação do modelo vivido.

Como proposta de enfrentamento aos problemas, podemos contar com a contribuição de Freire (1998), que em sua crítica à escola capitalista, a qual denominou de “bancária”, identificou como princípios que lhe sustentavam, a dicotomia entre quem sabe (o professor) e quem não sabe (o aluno); a desvalorização dos conhecimentos já produzidos e acumulados pelas comunidades; o lugar da escola como uma instituição onde o conhecimento é transferido; o lugar das certezas e do conhecimento pronto e acabado.

Freire e Faundez (1985) compreendem que a aprendizagem, assim, não se efetiva porque o professor impõe as normas e a maneira de acontecer, mas ao contrário, porque o aluno transgride a este método e busca respostas ao que quer conhecer. A esta inversão os autores compreendem que a escola estará contribuindo para uma sociedade mais igual e democrática, porque não reforça a separação entre quem sabe e quem não sabe.

Baseado neste entendimento, Freire defende a reconstrução da escola voltada à satisfação das necessidades de seu povo.

A educação tem sentido porque mulheres e homens aprenderam que é aprendendo que se fazem e se refazem, porque mulheres e homens se puderam assumir como seres capazes de saber, de saber que sabem, de saber o que ainda não sabem. De saber melhor o que já sabem, de saber o que ainda não sabem. A educação tem sentido porque, para serem, mulheres e homens precisam de estar sendo. Se mulheres e homens simplesmente fossem não haveria porque falar em educação (FREIRE, 2000, p. 40).

Nesta mesma direção, para a construção de uma educação mais comprometida com a vida, é trazido o aporte baseado em Morin (2000) que estabelece a reflexão dos saberes necessários à educação do futuro. Inicia com uma crítica sobre o papel do conhecimento na evolução histórica das nossas sociedades, devendo ser construído por seus atores/protagonistas, tudo isto numa perspectiva planetária-espécie-indivíduo, resgatando a ética da solidariedade entre o globo e o humano.

Outra contribuição que dialoga com as anteriores é a importância dos “contornos amorosos” (CORTELLA, 2006) que envolvem a aprendizagem. Mais do que nunca, se faz necessário recuperar o sentimento e o sentido nas relações que se estabelecem em sala de aula, rompendo com o paradigma dominante, que sustenta a arrogância de – quem tudo sabe ensina a quem tudo ignora.

Baseado nesta visão, Nóvoa (1995) pondera que estes são tempos em que a escola “bancária” não mais se justifica. É imperioso buscar novas formas de desenvolvimento, de inclusão, de humanização, para que a educação escolar possa oferecer condições para a descoberta do conhecimento indispensável aos avanços que urgem neste contexto.

Gohn (2001) pondera sobre este novo paradigma, que significa uma escola solidária, emancipatória e ética. Que se torna viável e possível a partir do envolvimento de seus participantes. Contará com princípios democráticos, como elemento fundante de empoderamento da comunidade, pois a partir da divisão de responsabilidades e poderes haverá um compromisso com a vida das pessoas.

Assim, humanização e diversidade são elementos que podem viabilizar a construção de uma escola comprometida com seu espaço-tempo. São temas que emergem na condição de uma ética que rompe com os grandes princípios do início da modernidade, como já vimos. Acontecem num ambiente bastante favorável a conceber uma equipe gestora da escola, como grupo que ao mesmo tempo escute o que todos e cada um têm a dizer sobre seu cotidiano, reflita a respeito de seus problemas e corresponsavelmente reinvente os fazeres existentes em seu cotidiano.

AVALIAÇÃO DAS EQUIPES GESTORAS SOBRE O PROCESSO VIVIDO

No final de 2015, a DTP enviou para as escolas, o pedido para que o processo de reorganização (os grupos referências, os grupos propositivos e a formação das equipes gestoras) fosse avaliado.

De uma maneira geral as pessoas se sentiram mais responsáveis pelos desafios; consideraram que houve um entrosamento muito maior entre a sede da secretaria e a unidade escolar; ponderaram que houve uma maior articulação entre a gestão e o pedagógico – havendo um distanciamento da dicotomia e ruptura entre administrativo (burocrático)-pedagógico; apreciaram de forma favorável as formações que ocorreram durante o ano sobre a temática humanização e diversidade e se viram problematizando diversas situações acontecidas no interior das escolas.

Sobre os aspectos a melhorar, analisaram que às vezes o distanciamento entre os membros da sede e da escola ainda aconteceu, parecendo que não havia um completo envolvimento dos primeiros com a equipe gestora; consideraram que os registros realizados ainda não são claros, fortalecendo a ideia de cumprirem com uma formalidade maior do que sua importância no sentido de incentivar que práticas sejam refletidas; solicitaram que as reuniões sejam sempre marcadas, pois ainda ocorreu dos grupos referência chegarem à escola de surpresa, sem agendamento, o que dificultou sua acolhida pela equipe gestora, demonstrando talvez um desrespeito com a vida da escola.

De maneira geral, as escolas puderam dizer o que viveram e isto demonstrou o quanto acreditam em seu trabalho e numa parceria viável com a sede da secretaria, do contrário, não teriam assumido a tarefa de considerar críticas e conquistas. Afinal, a avaliação serve necessariamente para isto: “analisar os contornos da crise, perceber os fatores que estão na sua gênese, congregar esforços e intervir sistêmica e coerentemente” (ALARCÃO, 2007, p. 15).

Assim, por meio do tema humanização e diversidade foi promovido um conjunto de significados a partir da premissa de como as pessoas podem dirigir o estabelecimento escolar de maneira a promover a busca pelos problemas existentes nele e uma consequente saída. Essa maneira encontrada, contou com a participação dos membros de toda a escola, na direção de resolverem seus dilemas, seus conflitos, por meio da prática de um diálogo reflexivo e exaustivo. Isso ao fim proporcionou para o grupo o sentido da coletividade e da alteridade.

CONCLUSÃO

A ideia de contar com uma reflexão dos reais problemas da escola, por meio da escuta dos seus gestores, por si só, já é um contraponto importante, quando pensamos na formação dos dirigentes escolares. Isso, porque, há no interior da cultura da gestão educacional, a cristalização de que a sede das Secretarias de Educação, seja o âmbito que for, sabem propô-las, porque conhecem a estrutura escolar.

E, obviamente, ninguém conhece a escola, senão aqueles que efetivamente a vivem no seu cotidiano. Isso não significa que aqueles que estão inseridos no seu dia a dia, sabem responder a todas as questões que surgem. Nem tão pouco, quer dizer que os que estão mais afastados dele, não têm nada a considerar.

Quer ao contrário, compreender que há a necessidade de um diálogo constante, que busque reconhecer os problemas, refleti-los, agir para novas soluções e outras percepções, num movimento intenso e sequencial.

O método ação-reflexão-ação, portanto, contribuiu para esse processo dialógico. O tema escolhido “humanização e diversidade”, por isso, foi o estopim para que os técnicos da sede da SME e os gestores escolares se ocupassem com questões como indisciplina, relação escola-família e professor-aluno, inclusão, gestão democrática, participação etc.

REFERÊNCIAS

ALARCÃO, Isabel. Professores Reflexivos em uma escola reflexiva. 2ª ed. São Paulo: Cortez, 2003. (Coleção Questões de nossa época).

AZEVEDO, José Clóvis de. Introdução: Soberania popular, gestão pública e Escola Cidadã. SILVA, Luiz Heron da; AZEVEDO, José Clóvis; SANTOS, Edmilson Santos dos. Identidade Social e a Construção do Conhecimento. Porto Alegre: Ed. Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre – Prefeitura Municipal de Porto Alegre, 1997.

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. Educação e pesquisa - algumas ideias para dialogar sobre as relações entre o trabalho da educação e a experiência da pesquisa. Março/2000. (Mímeo)

CORTELLA, Mario Sergio. A escola e o conhecimento: fundamentos epistemológicos e políticos. 10ª ed. São Paulo: Cortez: Instituto Paulo Freire, 2006. (Coleção Prospectiva, nº 5).

Diretoria Técnico-Pedagógica. Planejamento, 2013-2016.

FREIRE, Paulo e FAUNDEZ, Antonio. Por uma pedagogia da pergunta. Rio de Janeiro : Paz e Terra, 1985.

FREIRE, Paulo. Pedagogia da indignação: cartas pedagógicas e outros escritos. São Paulo: Editora UNESP, 2000.

FOUREZ, Gerard. Educar: professores, alunos, éticas, sociedades. Aparecida/SP: Idéias e Letras, 2008.

GOHN, Maria da Glória. Conselhos Gestores e participação sociopolítica. São Paulo : Cortez. 2001.

MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. 2 ed. São Paulo : Cortez : Brasília : UNESCO, 2000.

SANTOS, Boaventura de Sousa. Para um novo censo comum: a ciência, o direito e a política na transição paradigmática. 3ª ed. São Paulo: Cortez, Vol. 1. A crítica da razão indolente: contra o desperdício da experiência, 2001.

SAVIANI, Dermeval. Educação: do senso comum à consciência filosófica. São Paulo : Cortez : Autores Associados, 1980.

VIÑAO, Frago Antonio. Sistemas educativos, culturas escolares y reformas. Madrid: Morata, 2002.

NÓVOA, António. Para uma análise das instituições escolares. In: ______. As organizações escolares em análise. Portugal : Dom Quixote, 1995.