PROBLEMATIZAÇÕES AO REPENSAR SOBRE A FORMAÇÃO DO PEDAGOGO DIANTE DOS DESAFIOS PROPOSTOS PELO PROCESSO DE UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Resumo: Este texto apresenta parte dos resultados de um estudo de doutoramento que se propôs a problematizar os saberes e metodologias que compõe a formação do pedagogo para a área da Educação Infantil – EI frente aos desafios e metas estabelecidas pela universalização da educação básica. O lócus deste estudo foi o Projeto Político Pedagógico de Pedagogia – UFAL. A matriz teórico-metodológica foi o Estudo de Caso e a Análise do Conteúdo. Os resultados identificaram tensões na relação dos sujeitos com a conjuntura social marcada por rupturas e permanências e nos saberes e metodologias que se entrelaçam com um necessário ressignificar de práticas pedagógicas infantis na escola pública do século XXI.

Palavras-chave: Curso de pedagogia. projeto político pedagógico. formação docente. educação infantil.

A tessitura deste estudo parte da matriz curricular do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Alagoas – UFAL no movimento de reestruturação e reorganização dos componentes curriculares que seguindo as orientações previstas nas diretrizes para o curso BRASIL/Resolução CNE/CP 01/2006 nortearam a formação deste profissional em atendimento aos desafios colocados para o processo de universalização da educação básica no Brasil.

Considerando a dimensão de especificidades presentes em um processo formativo que pretende atender a Educação Básica, o artigo das dcn’s a seguir, nos leva a refletir sobre as demandas que dialogam com este universo formativo. Vejamos:

Art. 2º As Diretrizes Curriculares para o curso de Pedagogia aplicam-se à formação inicial para o exercício da docência na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na modalidade Normal, e em cursos de Educação Profissional na área de serviços e apoio escolar, bem como em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos (BRASIL, 2006, P.01).

Desta forma decidimos que, a partir de nossas vivencias docentes experienciais na educação pública alagoana e na forma como se reestruturou a área da EI no curso de Pedagogia - UFAL optaríamos por direcionar nossos olhares para a área da Educação Infantil – EI. Modalidade de ensino basilar quando nos propomos a pensar sobre a qualidade de um processo formativo desta natureza. Entendendo que a EI passa a compor a educação básica, tornando-se obrigatória a partir dos 4 anos de idade e portanto, ampliando as exigências “impostas” a ação pedagógica do profissional que irá exercer sua docência junto ao público infantil compreendendo as singularidades plurais deste universo.

Tamanha foi nossa percepção quanto à dimensão deste processo de formação, que a dinâmica deste estudo, dialogou conjuntamente com a proposta político-pedagógica do curso de Pedagogia – PPP e dos marcos legais que subsidiam o campo educacional, na formação do pedagogo e na educação infantil. Com suas alterações e acréscimos legais, dentre alguns, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB (BRASIL, 2013) e Diretrizes para a Educação Infantil (BRASIL, 2009), uma vez que, que apresentam novas proposições à formação dos pedagogos e das crianças na Educação Infantil.

Diante dos desafios que se colocaram para nós neste estudo, convidamos a dialogar com nossas experiências e com os diversos teóricos da área e suas contribuições, os alunos docentes, concluintes do curso de Pedagogia (8º e 9º períodos) nos três turnos e nas primeiras turmas formadas pós diretrizes, por considerarmos de suma a importância, o entrelaçar de suas experienciais docentes reais e os saberes e metodologias que estavam compondo sua formação para a área da EI. Logo, este dialogo emergiu de uma conjuntura social marcada por movimentos de rupturas e permanências, que deixaram marcas profundas na formação destes profissionais da educação, nos saberes e metodologias dispostos na formação proposta pela universidade e nos desafios enfrentados por estes alunos docentes diante da precarização de sua ação pedagógica entrançada a necessidade de ressignificação das práticas pedagógicas voltadas a criança na EI no espaço público.

Conforme o Projeto Político Pedagógico do curso de Pedagogia – UFAL – 2006 no Regime Semestral, o número de vagas autorizadas e colocadas à disposição dos candidatos perfaz um total de 120 vagas distribuídas em 40 vagas por turno.

Neste movimento, “a relevância de pensar a organicidade da ação do docente que reflete sobre a formação do pedagogo para educação básica no universo do ensino superior” (RIBEIRO, 2012, p. 2) passa pela necessidade de repensar e avaliar os saberes e metodologias ou componentes curriculares; como se expressam no PPP do curso. Estes saberes e metodologias devem se manifestar de forma significativa na ação pedagógica do pedagogo, no exercício de suas práticas no espaço da sala de aula, nos desafios do cotidiano infantil, considerando que produzimos e somos produzidos pela cultura, espaço de múltiplas linguagens, interações e interlocuções.

O pensar e repensar quando problematizado é capaz de potencializar o diálogo avaliador de práticas e saberes que surgem em confronto com as experiências pedagógicas, tanto no espaço da escola como no espaço da universidade, e assim,

sob essa ótica, essa experiência educativa [...] pode contribuir para uma reflexão acerca dos desafios que se apresentam à formulação e desenvolvimento de experiências educacionais voltadas para as classes populares, tendo como pressuposto uma visão dos educandos como sujeitos culturais, ou seja, sujeitos elaboradores de significados que dão sentido à sua realidade. (ARAÚJO, 2005, p. 15).

| Turno | Totais | Sujeitos Participantes | Sujeitos Faltosos | Percentual dos Participantes |

|---|---|---|---|---|

| Vespertino | 30 | 21 | 9 | 70,00% |

| Matutino | 33 | 20 | 13 | 60,61% |

| Noturno | 36 | 21 | 15 | 58,33% |

| Total Geral | 99 | 62 | 37 | 62,63% |

| Fonte: Elaboração da autora (2014). |

Tomando a matriz curricular do curso de Pedagogia como pano de fundo deste estudo elegemos a matriz teórico-metodológica da modalidade de pesquisa Estudo de Caso, justificando a escolha devido a relevância de um repensar sobre a formação pedagógica proposta pelo curso, visto que, o PPP do Centro de Educação – CEDU – UFAL, assumiu como principio básico norteador desta interlocução formar profissionais para a escola pública de Alagoas, em razão da grande carência de professores para a rede pública educacional do Estado.

Frente às ricas especificidades que surgiram no diálogo com os alunos docentes do curso, fez-se necessário, uma interpretação mais significativa das falas destes sujeitos o que nos levou a escolha da Análise do Conteúdo de Bardin. Possibilitando assim, um melhor tratamento dos dados alcançados, definindo duas categorias gerais para nossa reflexão Prática Pedagógica e Trabalho Pedagógico e suas subcategorias que nos auxiliaram nas inferências do processo.

Os resultados alcançados, a partir do cruzamento dos dados, das inferências, do campo (falas), da legislação e das contribuições teóricas possibilitaram compreender que surgem deste processo, tensões diversas e significativas ao refletir sobre a formação proposta pela universidade, uma vez que, os alunos docentes se veem as voltas com a precarização de sua ação docente entrelaçadas com a necessidade de ressignificar sua prática pedagógica junto às crianças no espaço da escola pública em atendimento aos ditames da universalização do ensino no século XXI.

ELEMENTO PROBLEMATIZADOR DA FORMAÇÃO: O CONTEXTO SOCIAL DIALOGANDO COM A FORMAÇÃO DOCENTE

No âmbito do campo educacional os anos de 1980 e 1990 organizam e fortalecem o movimento de seus trabalhadores. Longas greves e manifestações importantes os aproximam e efetivam o poder de interlocução entre os profissionais da educação e outros movimentos sociais. Contudo, tais eventos não impediram que a categoria sofresse grandes perdas salariais, desvalorização de seu trabalho e o total descaso e abandono da escola pública. As verbas destinadas para a educação diminuíram e a qualidade do ensino só piorou.

Com a proposta de apaziguar a brutal desigualdade social no país, as diretrizes internacionais para o campo educacional desrespeitam as contradições existentes nas populações. Passa a promover uma formação educacional voltada, apenas, para a formação técnica e assim fornecer mão de obra qualificada ao mercado de trabalho. Nestes limites orientadores, aponta a EDUCAÇÃO como,

[...] elemento estratégico, no limite límbico entre as ações públicas e as ações privadas, no sentido de se tentar criar necessidades semelhantes para estes dois níveis, dirigidos para um aumento de competitividade empresarial, aliado a um resgate da dívida social a fim de alcançar – rapidamente – a requalificação de um exercito de reserva que se encontra excluído de possibilidades de participar/interferir no desenvolvimento do sistema. [...] o conceito de qualidade se mostra atrelado à formação da cidadania e ao aumento da qualidade de vida da população. (MELO, 1998, p. 45).

Tomada como mola propulsora do progresso a educação, por meio das diretrizes governamentais, encontra total apoio no âmbito empresarial. Este passa a interferir na condução das políticas educacionais, reivindicando o estabelecimento de normas para avaliação do desempenho e mecanismos de controle da qualidade. Seu objetivo era elevar os níveis de eficiência e eficácia, tanto no sistema escolar como no sistema produtivo. Ao garantir condições de acesso e acompanhamento da formação necessária ao contexto aqui explicitado, o direito à educação é reconfigurado. Como os caminhos para a globalização significavam uma forte reforma no Estado e um drástico corte nas verbas públicas, a desigualdade socioeconômica manteve excluída uma grande parcela da população. Compreender este contexto trouxe parâmetros para o entendimento da atual conjuntura no país e no caso deste estudo, do Estado de Alagoas. Um Estado da Região Nordeste com sérias distorções no âmbito social, político e econômico, em que os diversos sujeitos políticos coletivos e os mais diversos segmentos da sociedade alagoana interagiram com a mesma metodologia adotada por regiões com índices de desenvolvimento relativamente melhores do que o de Alagoas. Sem uma base econômica sólida, a partir da década de 1980, Alagoas, como todo o país, entra em um processo de desaquecimento da economia uma vez que o setor privado era, e ainda é muito limitado, o que deixou o Estado à mercê dos parcos recursos federais passando a disputar com o Maranhão e o Piauí os piores indicadores sociais.

De acordo com Lira (1997):

No final dos anos de 1990 nada funcionava no Estado, escolas e postos de saúde fechados, falta de água, de esgoto, de energia de qualidade e de produtividade de atividades agrícolas e industriais que eram altamente subsidiadas tudo cai vertiginosamente. lnicia-se, assim, um forte processo de sucateamento de toda infra-estrutura física e humana, de difícil recuperação. (LIRA, 1997, p. 15-16).

Sem condições de assumir seus compromissos, o Estado de Alagoas, que há anos funcionava precariamente, entra em absoluto colapso de seus serviços básicos. Saúde, Educação e Segurança foram segmentos extremamente comprometidos, apesar dos inúmeros esforços para atenuar o que a forma irresponsável de governar nos deixou de herança.

Devido à expansão desordenada, segundo Lira (2001), 70,95% das matrículas da Educação Básica em 1997 estavam sob a responsabilidade municipal. “Sem o menor planejamento, sem articulação com a rede estadual de ensino, seguindo apenas os critérios políticos imediatistas” (LIRA, 2001, p. 60).

Retomando o diálogo proposto por Almeida (1999), podemos perceber que as permanências e a política do continuísmo parecem ser mais presentes do que as ações de rupturas neste Estado. Sem avaliar o impacto que a expansão desordenada traria ao erário público e sem medir a sobrecarga de transferência de responsabilidade para os Municípios, fora desconsiderado a “ausência de condições técnicas, materiais e financeiras para esse aumento de responsabilidade” [...] (PEE 2006-2015, p. 89). Esse movimento ainda permitiu “[...] inaugurar escolas nas sedes das fazendas de correligionários políticos e dar emprego de professora a alguém por eles indicada, fez parte do comportamento dos dirigentes municipais. Afinal, de tão antiga, esta prática lhes parecia natural”. (LIRA, 2001, p. 60).

De acordo com o Plano Estadual de Educação – PEE 2006-2015:

A partir de 1998, com a implementação do FUNDEF, houve uma redistribuição dos recursos, tendo assim um repasse significativo do Estado para os Municípios, esperando-se aí que o Estado, como principal gestor da política educacional, buscasse a retomada do equilíbrio das matrículas na relação Estado/Municípios. Entretanto, o que se constatou foi que, de 1998 a 2004, o Estado não equilibrou a distorção de matrículas entre as redes estadual e municipais, tendo reduzido de 26,79% para 26,06% suas matrículas no Ensino Fundamental, o que significou 0,73%de decréscimo, continuando com o pior desequilíbrio do País, implicando, assim, maior transferência de recursos para os Municípios (PEE, 2006-2015, p. 89).

Sem proposições reflexivas acerca da implementação dessas políticas que hoje conduzem diretrizes para o atendimento das novas demandas e que com o processo de municipalização adentraram no sistema de ensino não conseguiremos mensurar o impacto gerado pela extensão do ensino obrigatório para a faixa etária de 4 a 17 anos. Desta forma, precisaremos identificar as variáveis que servirão de indicadores das ações que serão executadas para o acesso e permanência desses alunos no universo escolar. Assim como, a compreensão dos novos espaços e tempos das crianças e dos jovens e a organização dos processos formativos dos profissionais da educação, considerando as condições precárias do espaço público educacional em Alagoas e respeitando as especificidades dos alunos.

Essa tomada de decisão pedagógica e política oportunizaram-nos refletir sobre a formação do profissional da educação envolta em um contexto de profunda crise, sobretudo, a desvalorização e precarização de seu trabalho. Ressaltando que não trouxemos parte do mapa situacional de Alagoas para essa interlocução para nos colocarmos em uma situação de incapacidade profissional, e sim, para que possamos localizar nas fragilidades das ações pedagógicas e dos processos formativos um pensar a partir dos dados ali contidos. E quem sabe, possibilitarmos que os sujeitos que dialogam com o contexto atual em nossas escolas transformem suas experiências reais, nem sempre tão positivas, em percursos reflexivos a sua caminhada.

Permitiu-nos ainda, problematizar e potencializar todos os aspectos que se inter-relacionam com a organização do trabalho pedagógico que nasceu da análise histórica com o intuito de compreender as formulações político-organizativas existentes na educação básica sob o referencial da cidadania crítica e de uma educação emancipatória. Marcas históricas manifestadas em contextos de rupturas e permanências que não só impediram avanços, mas, tornaram-se ponto real e positivo de reflexão acerca da qualidade e dos desafios colocados aos processos formativos de crianças e professores.

Tal cenário passa a ser um elemento intrínseco a compreensão da organização e funcionamento das instituições formadoras, sejam nas escolas ou nas universidades, e em espaços escolares e não escolares. Tornando possível reconhecer que a EI, foco desse estudo e nossa maior preocupação na atualidade, parece ser uma das áreas educacionais que mais retribui à sociedade os recursos nela investidos, contribuindo com a escolaridade posterior.

Entendendo aqui, que essas crianças são sujeitos de direitos, produzidos e produtores de cultura, e a modalidade da EI, dada as suas especificidades, não é trampolim para o ensino fundamental, mas, com capacidade de promover a partir das interações e brincadeiras o desenvolvimento completo da criança a partir das diversas linguagens presentes em seu processo de formação.

Ao criarmos contextos significativos nos espaços escolares públicos poderemos trazer, em outros estudos, resultados positivos que ultrapassem os assustadores indicadores educacionais presentes no Ensino Fundamental conforme contemplado na discussão proposta pelo Plano Estadual de Educação – PEE 2006-2015:

[...] enquanto a taxa de analfabetismo na faixa etária de 15 anos ou mais, em Alagoas, é a pior do País (30,6%) - superior ao índice da região Nordeste (24,3%) e do Brasil (12,4%) - a taxa de analfabetismo funcional – pessoas de 15 anos ou mais, com 4 anos ou menos de escolaridade – é a maior do País. Se a taxa de escolarização líquida (IBGE, 2003) é inferior à média verificada na Região Nordeste e no país como um todo, a taxa de atendimento para as pessoas de 7 a 14 anos é também menor que a média nordestina e nacional. A média de anos de estudo da população de 7 anos ou mais, em Alagoas, também é menor que a média nordestina e a nacional. Enquanto para as crianças de 10 anos, o Brasil apresenta escolaridade média de 2,4 anos de estudos, no Nordeste este número cai para 1,9 anos, ficando Alagoas com a média de 1,7 anos. Esta tendência permanece inalterada para todas as idades. (IBGE, 2002). Se a defasagem idade/série é alta, quando considerada a média nacional, em Alagoas ela é alarmante. Entre os adolescentes de 14 anos, por exemplo, a defasagem idade/série, que atinge 68,7% em todo o País, em Alagoas chega a 89,2% dessa faixa etária. O índice é ainda pior se considerada apenas a rede pública de ensino: nesta, 89,3% das crianças de 10 anos, e 98,2% dos adolescentes de 14 anos estão em defasagem (PEE 2006-2015, p. 90).

Nesta explanação foi possível, mesmo de forma incipiente, compreender a situação da Educação em Alagoas e a partir desta análise conjuntural inferir sobre os anseios dos alunos docentes do curso de Pedagogia. Uma vez que, apesar do curso ter avançado em saberes, metodologias e carga horária destinadas a formação deste profissional que exerce ou exercerá sua docência com a crianças na EI, ainda, encontra estranhamentos diversos frente aos desafios existentes nos espaços públicos infantis.

Esta breve análise conjuntural se propôs a problematizar as marcas históricas de um Estado como o de Alagoas, entender a conjuntura social em que estamos inseridos através dos aspectos sociopolítico, econômicos, históricos e culturais que, contraditoriamente, representam um povo conduzido por um projeto de “sociabilidade arcaico, manifestamente clientelista e coronelista, eivado de pessoalidade” “[...] em que a política do favor vira a moeda de troca [...] “uma cordialidade perversa para a maioria da população” (ACIOLY, 2015, p.16).

O ressignificar de saberes e práticas nos permitiu reconhecer a interferência dos aspectos, anteriormente mencionados, com vistas a reconhecer o atraso significativo na política de formação de professores e de manutenção dos programas sociais que deveriam dar suporte à formação básica dos alunos docentes que enfrentaram várias greves durante as décadas de 1980 e 1990, em que anos letivos inteiros foram perdidos e que nesse momento encontram-se concluindo a formação inicial na universidade em um enfretamento direto entre a teoria e a prática.

Buscamos uma explicação plausível para que, mesmo diante de tanto esforço demandado por intelectuais das diversas áreas do conhecimento que se identificam e se empenham no repensar de novas formas de superação do status quo não conseguem, ainda, avançar significativamente na perspectiva de que em pleno século XXI pudéssemos ultrapassar as formas retrógadas de pensar a cidadania alagoana. Observamos que os alunos docentes além da desmotivação e desvalorização quanto à profissão docente, ainda, se veem enredados por uma conjuntura social desumana que tenta responsabilizá-los sozinhos, pelo insucesso de sua profissão. Nossa intenção foi de polemizar ou provocar novos olhares para a necessidade de atentar para o cenário sociopolítico e econômico local e suas influências no processo formação dos sujeitos dessa interlocução.

Nossos sujeitos de pesquisa foram representados quanto a faixa etária da seguinte forma:

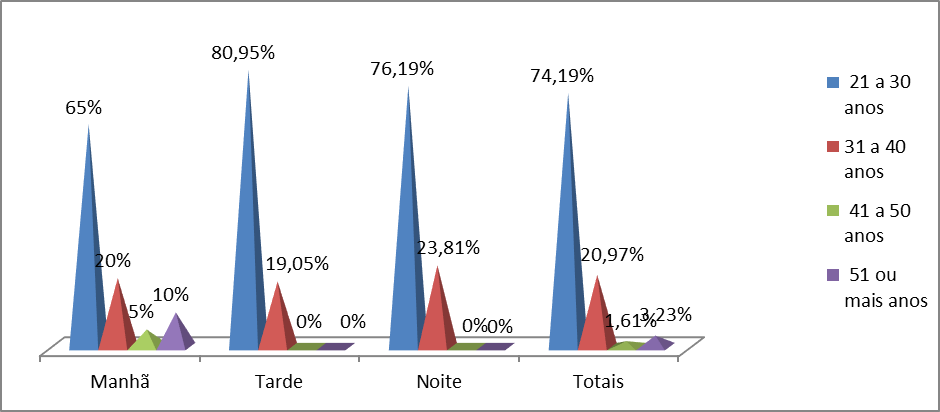

Gráfico 02 – Classificação quanto à faixa etária das turmas do curso de Pedagogia 2009.1

Com base no gráfico 2 podemos observar que a idade dos alunos (as) docentes (62 alunos) das turmas analisadas correspondentes aos turnos matutino, vespertino e noturno em sua maioria, está entre 21 a 30 anos o equivalente a 74,19% dos alunos participantes. Já os alunos entre 31 a 40 anos somam 20,97% deste total e com uma representatividade menor para as idades entre 41 a 50 anos, equivalente a 1,61% e, para as idades entre 51 anos ou mais, a pesquisa revelou o percentual de 3,23% do público entrevistado.

Muitos destes alunos (as) docentes fizeram parte deste público estudantil que frequentavam as escolas públicas das redes municipais e estaduais de Alagoas durante a crise da educação no Estado. Conheceram bem de perto as dificuldades enfrentadas por alunos e professores das redes escolares que lutavam por uma educação pública, gratuita e de qualidade para todos. Crise que continua a se retratar no âmbito educacional alagoano pela total falta de estrutura das escolas públicas, ausência de concursos públicos para professores, como também, pela permanente carência de docentes para as diversas áreas do conhecimento, o que pode ser considerado como um dos fatores responsáveis pela perceptível lacuna na formação básica destes alunos docentes. Observamos que este fator emergiu como grande preocupação nas falas dos docentes da universidade, sujeitos de nosso estudo de mestrado quanto ao perceptível déficit na escolarização dos alunos do curso de Pedagogia identificado nos estágios de regência desenvolvidos nas escolas campos de estágio.

Dentre os problemas mais gritantes identificados pelos docentes do curso de Pedagogia localizavam-se na avaliação do ensino na educação básica, uma vez que, era constatado que as zonas mais críticas de aprendizado são também, as zonas mais criticas na formação dos professores. Era ponto de concordância unânime entre eles, quando afirmavam não haver a menor possibilidade de que os alunos docentes pudessem ensinar aquilo que não sabiam, mas, eles estavam na universidade e eram alunos docentes muitos já exercendo a docência há anos.

Os professores da educação básica precisam ter um saber, um domínio e um conhecimento nas diversas áreas. Na língua portuguesa, na matemática, na história, entre outros. E o que vem se observando, por exemplo, é que o aluno está se apropriando dos saberes e metodologias da matemática no curso de pedagogia e o professor formador (universidade) supondo que o aluno saiba a matemática, e muitas vezes o que o aluno docente sabe, é aquela matemática que aprendeu na educação básica muito mal, de quando ele foi alfabetizado nos anos iniciais. As dificuldades de nosso aluno docente estão na forma frágil como dominou a língua portuguesa, na forma como ele foi alfabetizado, mas, ele será o “professor alfabetizador”.

Havia alunos docentes que não dominavam conhecimentos que deveriam ser base para o seu próprio preparo profissional. E, este sempre foi ponto de preocupação dos formadores, mas, não ponto problematizador para um pensar ou um repensar da formação proposta pela universidade. Seria preciso ressignificar os saberes e as metodologias propostos pelos cursos de formação de professores com a finalidade de “tentar” encontrar estratégias para sanar essas deficiências, ou tentar suprir algumas limitações dos alunos que são da educação básica e que serão professores. Estas questões precisavam ser apontadas como elemento problematizador ao sobrepensar a formação do pedagogo que adentra o processo de universalização da educação básica encontrando os vários desafios colocados para o exercício de sua docência na contemporaneidade. Posto que, como bem define Veiga (2009),

[...] a formação de professores constitui o ato de formar o docente, educar o futuro profissional para o exercício do magistério. Envolve uma ação a ser desenvolvida com alguém que vai desempenhar a tarefa de educar, de ensinar, de aprender, de pesquisar e de avaliar. [...] assume uma posição de inacabamento, vinculada à história de vida dos sujeitos. [...] é multifacetada, plural; tem início e nunca tem fim. É inconclusa e autoformativa [...] desenvolve-se num contexto de coletividade [...] busca a emancipação e constrói saberes e valores próprios [...] (VEIGA, 2009, p. 26-28).

Um campo que expressa tensões e prioridades no rever de questões básicas que deveriam ter sido superadas, mas, que ainda se encontram no cerne dos processos formativos por se tratar do alicerce de toda a formação. Neste contexto, o déficit da formação inicial continua sendo deixado para a formação continuada resgatar.

Se considerarmos que repensar a formação do pedagogo para o século XXI até então, prende-se às incertezas e fragilidades presentes no processo de escolarização destes alunos docentes, como poderemos avançar sobre as exigências que estão colocadas para o exercício da docência a partir da universalização da educação básica, se ainda precisamos conviver com reflexões de toda uma formação construída em bases positivistas, em que repensar saberes e metodologias a partir de um currículo articulado prevê uma ruptura em todo processo formativo?

Nesse processo, o “fator tempo” gera uma problemática exaustiva para a compreensão de novos conceitos, intencionalidades e incertezas que vão depender da análise de princípios, pressupostos metodológicos, resultados e procedimentos empregados no ato pedagógico, uma vez que “[...] os saberes são temporais, pois são construídos e dominados progressivamente durante um período de aprendizagem variável” [...] (TARDIF, 2002, 58).

Reconhecemos que há avanços significativos no pensar sobre a formação, mas, há resistências profundas no modo como se pretende formar. Esta questão tem sido alvo de discussões intensas nos diversos espaços formativos de interlocução educativa, que insistem em desvalorizar saberes e desconsiderar deficiências presentes nos sistemas sociais de formação. Desvalorizar e desconsiderar vem se tornando uma constante “na medida em que a produção de novos conhecimentos tende a se impor como um fim em si mesmo e um imperativo social indiscutível” (Idem, 2002, p. 34).

O que traz para todo o processo formativo um prejuízo imenso para as atividades de formação e de educação que passam para segundo plano e deste modo,

[...] “o valor social, cultural e epistemológico dos saberes vai residir em sua capacidade de renovação constante, e a formação com base nos saberes estabelecidos não passa de uma introdução às tarefas cognitivas consideradas essenciais pela comunidade cientifica em exercício”, [...] o que torna cada vez mais distantes “educadores e os pesquisadores, o corpo docente e a comunidade cientifica [...] dois grupos cada vez mais distintos, destinados a tarefas especializadas de transmissão e de produção dos saberes sem nenhuma relação entre si (TARDIF, 2002, p. 34-35).

Exemplificando a discussão que ora se constrói, identificamos movimentos de resistência que vêm resultando da conversão de interesses entre o Estado e a sociedade civil. Esses movimentos começam a fortalecer seu legado cultural e, assim, construir suas próprias identidades que começam a promover e problematizar o processo de formação seja de alunos docentes ou de professores/formadores.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

Após um longo período de indecisões sobre a identidade do curso de Pedagogia, tanto no que diz respeito ao estatuto teórico, quanto epistemológico, iniciamos a nova década no século XXI com diretrizes orientadoras. Essas diretrizes colocaram, para as universidades, desafios múltiplos, ao materializar e reorganizar conceitos e componentes curriculares capazes de formar inicialmente um profissional da educação que possa atender as proposições pertinentes ao processo de universalização da educação básica.

São diferenças significativas para o âmbito da formação, uma vez que, há um distanciamento e um estranhamento muito grande na relação entre teoria e prática, quando construída, distante das ações de pertencimento dos espaços públicos de educação, e que não considera a diversidade existente na interlocução dos diversos sujeitos políticos coletivos dialogando com o trabalho pedagógico nas escolas.

Empoderados pela realidade estes elementos curriculares são construídos por nossos alunos docentes, com vistas a atender seu cotidiano e sua relação com o meio. Estruturam-se por meio do diálogo individual, às vezes coletivo, mas, que se encontra unicamente presente nas habilidades de saber-fazer e saber-ser de cada um desses graduandos docentes. São elementos essenciais de suas práticas e que continuam desvalorizados por muitos espaços de formação no ensino superior

Para tanto, será necessário que de acordo com Tardif (2002), [...] “as múltiplas articulações entre a prática docente e os saberes façam dos professores um grupo social e profissional cuja existência depende, em grande parte, de sua capacidade de dominar, integrar e mobilizar tais saberes enquanto condições para a sua prática” (TARDIF, 2002, p. 39).

A reorganização do PPP do curso de Pedagogia no CEDU-UFAL trouxe para a discussão a demanda alagoana e o desafio de reorganizar componentes curriculares e eixos formativos e nestes, saberes, metodologias, linguagens e práticas para a formação do novo profissional da educação que atenda às diversas modalidades de ensino que compõem a educação básica, seguindo os ordenamentos propostos, apesar das particularidades, e entre elas, um processo de sociabilidade em constante conflito entre rupturas e permanências conjunturais, logo, uma rede escolar com total falta de estrutura física e de recursos humanos para as diversas áreas.

Neste cenário conjuntural a área da educação Infantil em meio aos debates e embates provocadores de um ressignificar sobre o processo formativo de crianças e de profissionais que se dedicavam a educação e ao atendimento da criança pequena ressurge com força total, no palco das políticas públicas para a infância, demarcando no processo de universalização da educação básica um novo tempo. Este novo tempo gerou novas demandas aos espaços formais de educação, agora, reconhecidos pelos marcos legais, o que trouxe a necessidade de um currículo repensado para dar condições pedagógicas de atendimento àqueles que seriam os responsáveis pela educação e o cuidado das crianças nos espaços institucionais infantis.

Se considerarmos a demanda infantil alagoana que ainda se encontra fora dos espaços pedagógicos, segundo informações presentes no Plano Municipal de Educação de Maceió - PME 2010 – 2020 a proporção entre crianças atendidas pela EI de Maceió e sua população infantil residente é 12/100, ou seja, para cada 100 crianças maceioenses 88 estão fora da escola. O que corresponde ao percentual de 88% dessa população que ainda se encontra fora desse atendimento (PME 2010 – 2020 p. 43 - INEP – SGI/GEI/2007). Posto que, o acolhimento proposto pela Educação Infantil precisa ter como foco a criança e todas as linguagens que perpassam seu processo formativo.

Segundo Barbosa (2009),

Uma das características políticas importantes da educação infantil é a de que ela desempenha um papel complexo no atendimento integral das crianças, que inclui aspectos relacionados à educação, à saúde, à cultura e à proteção, o que torna imprescindível a interlocução com outras áreas dos serviços públicos. Desse modo, as políticas de educação infantil precisam estar integradas com as políticas das secretarias de saúde, de justiça, de meio-ambiente e outras, pois todos esses âmbitos têm grande expectativa com um serviço de educação infantil de qualidade (BARBOSA, 2009, p. 20).

Entendemos que passamos por um momento histórico extremamente importante para a organização e condução do trabalho pedagógico voltado as crianças na EI, portanto, precisamos ter um consenso acerca do conceito de qualidade que necessitamos adotar no processo formativo de crianças e profissionais da educação. Que seja uma qualidade voltada ao pensar pedagógico, uma qualidade que contemple a formação deste docente está ou estará envolvido com o acolhimento desta demanda. Este é um momento de identificar e ressignificar possíveis lacunas deixadas por um processo formativo que comprometeu a formação básica destes profissionais, que na atual conjuntura, assumem como imprescindível rever práticas e saberes que dialogam com o sujeito criança.

REFERÊNCIAS

ACIOLY, O. B. Alagoas e a batalha da memória: o que vai ser contado às gerações futuras. In: Jornal Extra de Alagoas. Caderno – Série “Alagoas 200 anos” Maceió – Alagoas – 01 de 07 de maio de 2015.

ALAGOAS. Plano Estadual de Educação 2015-2025 (Versão Preliminar) Disponível: http://www.educacao.al.gov.br/espaco-do-servidor/plano-estadual-de-educacao-pee/pee-2015-2025/PEE%202015%20versao%20preliminar.pdf. Acesso em 14 de junho de 2015.

ALAGOAS. Plano Municipal de Educação de Maceió 2010-2020. Disponível: http://www.sinteal.org.br/wp-content/uploads/2012/08/PMEMACEIO.pdf. Acesso em 01 de dezembro de 2014

ARAÚJO, C. Educação como ação cultural para a auto-determinação: um estudo de caso entre estudantes da periferia maceioense. Disponível: http://www.bdae.org.br/dspace/bitstream/123456789/778/1/tese.pdf. Acesso em 10 de dezembro de 2005.

BRASIL. Ministério da Educação. Lei nº. 12796/2013, de 04 de abril de 2013. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional /LDB. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12796.htm. Acesso em: 16 de junho de 2013.

BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Resolução CNE/CP nº 1 de 15 de maio de 2006. Disponível em: http://www.mec.gov.br. Acesso em 12 de abril de 2009.

BARBOSA, I. G.; ALVES, N. N.LIMA. Gestão democrática na educação infantil e participação da família: possibilidades e limites. Disponível: http://www.anpae.org.br/congressos_antigos/simposio2009/138.pdf. Acesso em 01 de dezembro de 2014.

LIRA, F. J. Crise, privilégio e pobreza: alagoas no limiar do terceiro milêneio. Maceió: EDUFAL, 1997.

MELO, A. A. S. Educação e Hegemonia no Brasil de Hoje. Maceió: EDUFAL, 1998.

NOVOA, A. Os professores e as histórias da sua vida. In: Antônio Nóvoa (org.). Vidas de Professores. Porto-Portugal: Porto Editora, 2007.

TARDIF, M. Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis, RJ: Vozes, 2002.

VEIGA, I. P. A aventura de formar professores. Campinas, SP: Papirus, 2009