AS UNIVERSIDADES DE CLASSE MUNDIAL E O CONSENSO PELA EXCELÊNCIA

Resumo: Neste texto analisamos a concepção de “Universidade de Excelência” ou de “Classe Mundial”, suas características e lugar nos sistemas de Educação Superior nos países centrais e periféricos, à luz dos pressupostos metodológicos da análise documental. Defendemos a hipótese de que tal modelo de universidade explicita os diferentes lugares de produção e implementação do conhecimento, as diferenças de classe no acesso à esta, e o estreitamento das relações entre universidade e setor produtivo. Esta discussão, em estágio avançado na União Europeia, ganha contornos peculiares no cenário brasileiro nos últimos anos, sobretudo, com o recente anúncio da criação da Universidade dos BRICS.

Palavras-chave: Universidade de classe mundial; excelência; banco mundial.

INTRODUÇÃO

A noção de excelência na Educação Superior tem balizado a discussão e implementação de políticas educacionais nos países centrais e periféricos, notadamente a partir dos anos 2000. Massivamente utilizada no senso comum, nos meios de comunicação e permeando o discurso pós-moderno, esses slogans relacionados à excelência vêm sendo empregados no sentido de caracterizar “qualidade” e competitividade, pautadas pela relação educação e desenvolvimento econômico visando a integração dos países à chamada “Sociedade do Conhecimento” Por meio desses slogans busca-se conter uma mudança de sentido de quê? e supõem que o conhecimento passa a ser a “mola propulsora para o desenvolvimento econômico”. A educação é colocada como um fator determinante para o desenvolvimento e a construção de sociedades democráticas com forte coesão social, uma vez que é entendida como promotora dos capitais econômico e social (THIENGO e MARI, 2014). . Sobretudo, a excelência vem sendo objetivo de ações e projetos governamentais a partir da criação de “Universidades de Classe Mundial”. Tal modelo de universidade, também chamado “de elite”, “Universidades de Excelência” ou “Carro-chefe”, faz parte da concepção difundida pelo Banco Mundial (BM) em documentos de orientação à Educação Superior (BANCO MUNDIAL, 2009, 2011), bem como de outros organismos internacionais como Unesco, a Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Económico (OCDE), e a União Européia (EU).

Neste sentido, por meio deste texto temos como objetivo compreender a concepção de “Universidade de Classe Mundial” e a função deste modelo nos sistemas educacionais. Para isso, apresentamos e analisamos o documento publicado pelo BM, em 2009, intitulado “El desafío de crear universidades de rango mundial”, de autoria de Jamil Salmi O Documento é assinado por Jamil Salmi e publicado pelo BM. Jamil Salmi foi, até janeiro de 2012, o coordenador de Ensino Superior do Banco Mundial. Ele é o principal autor da Estratégia de Educação Terciária do Banco, intitulada "Construindo Sociedades do Conhecimento: Novos Desafios para o Ensino Superior" (2002). Nos últimos 20 anos, Salmi prestou assessoria política e técnica às reformas do Ensino Superior para os governos de mais de 70 países, em todos os continentes. Suas publicações mais recentes (2009 e 2011), como a aqui analisada, abordam o desafio de estabelecer “Universidades de Classe Mundial”. , como um primeiro esforço analítico para a investigação da temática. Este documento traz orientações de forma mais diretiva, no plano internacional, para a construção do referido modelo.

Demarcamos, do ponto de vista teórico metodológico, a compreensão de documentos como resultado de práticas sociais e expressão da consciência humana possível em um dado momento histórico. Desse modo, entendemos, de acordo com Evangelista (2012, p. 52), que “tais materiais, oriundos do aparelho de Estado, de organizações multilaterais, de agências e intelectuais que gravitam em sua órbita, expressam não apenas diretrizes para a educação, mas articulam interesses, projetam políticas e produzem intervenções sociais”. Desse modo, a partir da análise documental, objetiva-se compreender como o referido documento expressa a realidade, indicando os seus ‘silêncios’, discursos fundadores e, ironicamente, o obscurecimento das relações de classe. O documento, que funciona como um gênero de governança Os gêneros de governança são caracterizados por propriedades específicas de recontextualização – apropriação de elementos de uma prática social por outra.(FAIRCLOUGH, 2003). Os documentos trazem uma série de dados, tabelas e exemplos para embasar e justificar argumentações e propostas, de modo que práticas do campo econômico e administrativo são recontextualizadas nas orientações dirigidas às práticas educacionais. (FAIRCLOUGH, 2003), na medida em que aconselha, orienta, prescreve e induz ações, políticas e reformas, explicita a cooperação do BM com governos de países em desenvolvimento, focalizando principalmente os aspectos de reformas sistêmicas.

A Universidade de Classe Mundial pode ser caracterizada, de acordo com o BM, a partir de um conjunto de características, tais como professores altamente qualificados, excelência em pesquisa, qualidade de ensino, fontes de financiamento governamentais e não governamentais, e ainda estruturas de governança autônomas bem definidas. Estes itens devem ser avaliados por institutos produtores de rankings, em nível mundial, que seriam os definidores da excelência. De acordo com o BM, a Universidade de Classe Mundial tem como objetivo:

(...) desenvolver a capacidade necessária para competir no mercado global de ensino superior, através da aquisição e criação de conhecimento avançado, investindo em talentos, independentemente das fronteiras nacionais. Inclusive, para os governos interessados em maximizar a rentabilidade de seus investimentos em universidades, está se sendo uma preocupação tornar-se Instituições-mundo (BM, 2009, p. xvii - Tradução nossa)

Segundo Fiúza de Mello (2011) percebe-se, no cenário internacional, um expressivo direcionamento de investimentos em ciência e tecnologia de ponta, centros de excelência, universidades de alto padrão; projetos de internacionalização e investimentos em núcleos de pesquisa de excelência. Além dos Estados Unidos (EUA), que atuam na vanguarda desse tipo de excelência acadêmica, a União Europeia (UE) representa o bloco que mais está preocupado com a busca da excelência, como se verifica com a implantação do Processo de Bolonha (PB) Política pública transnacional dirigida, em última instância, por um meta-Estado, a UE, com vistas a regular um meta-campo social, o campo universitário/científico europeu, com o objetivo estratégico de fazer da UE uma economia baseada no conhecimento, competitiva e dinâmica. Este em curso durante o período 2000 -2010. , em sua primeira etapa entre 2000 e 2010, e, atualmente, em um novo planejamento estratégico que dá continuidade ao PB, a Estratégia Europa 2020 A estratégia Europa 2020 foi lançada num contexto de níveis de crescimento e produtividade inferiores aos de outros países desenvolvidos, num contexto caracterizado por uma rápida deterioração do ambiente económico e social., e mais especificamente, o Horizonte 2020, que demarca um plano de ação entre 2010 e 2020 . Para Bianchetti e Magalhães (2015, p. 230),

a educação superior foi utilizada como uma plataforma para as estratégias de afirmação da UE e da sua globalização, desencadeando-se uma competição por “mentes e mercados” (ROBERTSON, 2009, p. 412). Com esta breve panorâmica pensamos ser possível visualizar o quanto a UE apostou e aposta na educação e, mais especificamente, na reestruturação do ensino superior como estratégia para resgatar uma posição de hegemonia perdida e melhorar sua posição no contexto de competição intercapitalista.

A evidência do discurso da excelência, com vistas à construção de Universidades de Classe Mundial, também pode ser percebida nos países que ainda não integram o bloco dinâmico do capital, como o Brasil. Embora, a partir da segunda metade da década dos anos 2000, tenha avançado nesta direção a ponto de compor, com os BRICs (Brasil, Rússia, Índia, China e mais recentemente a África do Sul), um conjunto de países que passaram a ocupar um estrato diferenciado, em termos de desenvolvimento, no contexto mundial.

Entretanto, esse movimento faz parte de um processo mais amplo de reformas da Educação Superior que visam sua ampliação, o aprofundamento da diferenciação Uma vez que o sistema universitário mundial já era diferenciado, e o que se processa agora é um aprofundamento dessa estratificação., diversificação e flexibilização. Entende-se que essa dinâmica, de oferta de diversos modelos de Educação Superior (técnicos, profissionalizantes, especialistas) para o atendimento de diferentes classes sociais, é intrínseca à própria forma de desenvolvimento do capitalismo, que tem como uma de suas principais características, concomitantemente o processo de unificação e diferenciação social (MACHADO, 1991).

Em termos de concepção, dentre esses modelos de oferta do Ensino Superior, a Universidade de Classe Mundial desempenha a função de centro de investigação de ponta, para a formação de profissionais, especialistas, cientistas e pesquisadores, diretamente ligados à produção de ciência, tecnologia e inovação, ou seja, instituições comprometidas com o processo de valorização do capital. Desse modo, construir universidades de alto padrão tem se tornado prioridade para muitos governos, uma vez que “Universidades de Classe mundial são agora mais do que instituições culturais e educacionais, são objetos de orgulho e comparação entre as nações, que precisa definir seu próprio status em relação a outras” (BANCO MUNDIAL, 2009, p. xxvii - Tradução nossa).

Nos países periféricos Arrighi (1998) define um conjunto de países que constituem o núcleo orgânico das economias capitalistas, um grupo periférico e um grupo semiperiférico., historicamente, os direcionamentos em ciência e tecnologia de ponta não eram questões centrais nos discursos e iniciativas. Porém emergem com veemência, sobretudo, a partir da década de 2000 Especificamente em termos de Brasil, a busca pela construção das Universidades de Excelência pode ser percebida mais fortemente no decorrer dos últimos anos do governo Fernando Henrique Cardoso (1998-2002), durante os governos Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) e com maior expressividade nos governos de Dilma Rousseff (2011- atual) na realização de palestras, seminários e discussões promovidas por representantes do governo em parceria com institutos e organizações internacionais direcionadas ao mercado, mas especialmente ao público acadêmico. Isto pode ser percebido mais explicitamente, entre outros: nos Planos de Desenvolvimento Institucionais de universidades federais (PDIs), no incentivo à internacionalização, com o Programa “Ciência sem Fronteiras” (CsF); com a criação, em 2008, do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia (INCT/CNPq), com investimentos nas áreas estratégicas da Pós-graduação com Programa de Excelência Acadêmica (PROEX/CAPES) e o Próprio Plano Nacional de Pós-Graduação (PNPG, 2011-2020).. Tendo essas considerações em vista, apesar de o documento não delimitar um público-alvo, percebe-se que as orientações apresentadas revelam realidades e características de países periféricos, que devem empenhar-se na construção dessas universidades de ponta à luz de exemplos de países centrais e as novas potências asiáticas.

Passaremos a seguir para a análise do documento, objeto deste texto.

ANÁLISE DE CONJUNTURA APRESENTADA NO DOCUMENTO

O documento explicita uma visão da conjuntura pautada na centralidade do conhecimento para o desenvolvimento econômico, que se traduz na ideologia da “sociedade do conhecimento”, da “globalização”, bem como no uso das “novas tecnologias”, para a produção de bens e serviços com baixos custos. A compreensão de que o conhecimento é fundamental para o desenvolvimento da sociedade capitalista na atualidade e a noção de que uma economia, para ser forte, tem que ser baseada no conhecimento é o que configura a essência da ideologia tão decantada “sociedade do conhecimento”.

A universidade deste momento histórico, então, expressa esse movimento na medida em que é avaliada pelo Estado e passa a figurar nos rankings nacionais e internacionais, como componente econômico no processo do desenvolvimento capitalista, ou seja, se vê diante de pressões estatísticas, das parcerias público-privadas, da produção de patentes, propriedade intelectual e de condicionamentos para produzir inovação e tecnologia. Estes direcionamentos não são isolados e não representam uma problemática de ordem local (nacional), mas sim, demonstram a hegemonia das ideias liberais e das orientações de organismos internacionais (DREIFUSS, 1981).

A premissa difundida pelos organismos multilaterais, neste caso, o Banco Mundial, expressa que uma nova formatação de mercado, nesta ‘nova sociedade’, demanda profissionais ‘mais qualificados’, bem como produção de ciência e tecnologia e inovação para elevar as taxas de produção da mais-valia relativa.

Essa formação de trabalhadores e gestores passa a ser responsabilidade da Educação Superior. Nesse sentido, as Universidades de Excelência apresentam-se como um modelo necessário para a dinâmica capitalista.

O CONCEITO DE UNIVERSIDADE DE “EXCELÊNCIA” OU DE “CLASSE MUNDIAL”

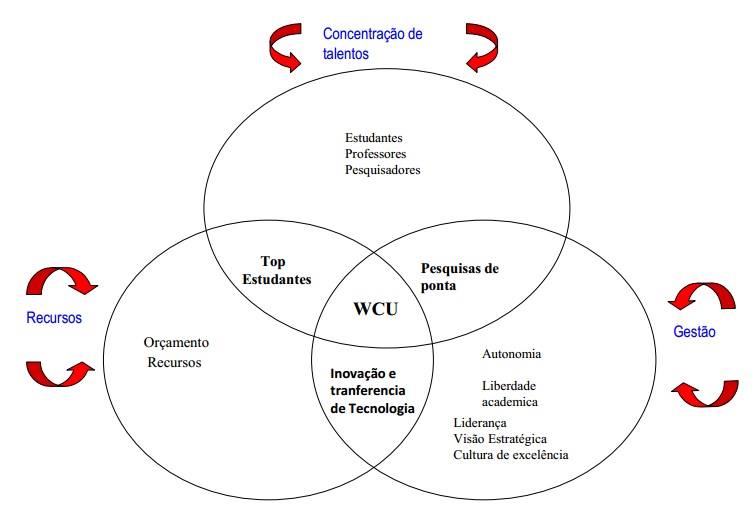

As características apontadas pelo documento como centrais das Universidades de Excelência podem ser distribuídas em três grupos: a) alta concentração de talentos (professores e alunos), b) recursos abundantes para oferecer um ambiente de aprendizagem fértil e para realizar pesquisas avançadas, e c) recursos de governança favoráveis que incentivam visão estratégica, inovação e flexibilidade, para permitir que as instituições tomem decisões e possam gerir os recursos sem serem prejudicadas pela burocracia. Este modelo pode ser visualizado na imagem a seguir:

Fonte: Banco Mundial (2009).

A concentração de talentos é apresentada como um dos principais pilares para a construção de uma Universidade de Classe Mundial. Tal concentração dá-se pela alta seletividade das instituições, que devem desencadear rigorosos processos de seleção.

Outro pilar são os professores e pesquisadores de alto padrão, que são considerados fundamentais para a formação dos “talentos”, bem como para a avaliação de universidades pelos rankings internacionais, como veremos adiante. Percebe-se que a concepção de professor está intimamente vinculada à de pesquisador, tendo a carreira de pesquisa maior relevância, já que o número de artigos publicados e prêmios de qualidade acadêmica são itens valiosos para os institutos ranqueadores. Dentre as orientações para a formatação da carreira acadêmica, chama a atenção a necessidade de cultivar uma cultura da excelência, em que é necessário um “novo tipo de docente”. Este, deve estar inserido em uma “cultura da investigação”, e também requer uma forte determinação.

O documento apresenta ainda quais seriam as formas de construir-se essa universidade, que seria de responsabilidade governamental. São elas:

a) Os governos poderiam assumir a melhoria de um número pequeno de universidades existentes que têm o potencial para se destacar (selecionar vencedores).

b) Os governos poderiam incentivar um número de instituições existentes para se unirem, transformando-se em uma nova universidade, correspondente a uma instituição de classe mundial (fórmula híbrida). c) Os governos poderiam criar novas universidades de classe mundial a partir do zero (abordagem tábula rasa) (BANCO MUNDIAL, 2009, p. 25 - Tradução nossa)

Apresentadas as características gerais para a construção de uma Universidade de Classe Mundial, a seguir, serão pontuados eixos norteadores da concepção da excelência que ganham destaque no documento.

Internacionalização

A dinâmica internacional é apresentada no documento como um dos principais fatores na ‘busca pela excelência’, uma vez que é importante na concentração de talentos, ou seja, “a grande afluência de estudantes estrangeiros pode ser fundamental para melhorar o nível acadêmico da população estudantil” (BANCO MUNDIAL, 2009, p. 46)

Contudo, é importante considerar que o processo de internacionalização universitário não se trata apenas de mobilidade de estudantes e pesquisadores, mas também abarca uma variedade de elementos, como currículo, ensino-aprendizagem, pesquisa, acordos institucionais e a cooperação internacional para “responder” às novas demandas da globalização. O documento indica a necessidade de os professores adquiram consciência de sua essência internacional, considerando colaborar com colegas que residem em países diferentes, por vezes, mostrando disponibilidade a nível internacional, aceitando empregos onde as condições de trabalho, os salários e as instalações são de melhor qualidade. Outra orientação apresentada como imprescindível é a necessidade da Língua Inglesa no processo de constituição das universidades de pesquisa, que tem como principal característica a internacionalização. Na Rede BRICs, por exemplo, a língua inglesa já é colocada como língua franca.

Assim, podemos inferir que uma das tendências no processo de internacionalização das universidades é a dependência dos sistemas de Ensino Superior dos países periféricos em relação aos “países industriais” Expressão utilizada no documento. . Entretanto, tal relação aparece no documento como forma de facilitar a contribuição de acadêmicos estrangeiros para as universidades que aspiram tornarem-se de classe mundial. A relação evidenciada pelo BM, neste sentido, é a de cooperação e não de dependência. Tal prática discursiva tem como objetivo mascarar as relações de dependência entre países periféricos e centrais e o lugar destes países na Divisão Internacional do Trabalho. Os processos dissimulatórios utilizados nesse documento ocultam as relações de dominação, que se transformam, no âmbito simbólico, em relações de apoio e incentivo. Tais caraterísticas podem ser percebidas na utilização lexical dos documentos concentrada na esfera da economia, por meio de metáforas e de muitos exemplos singulares indicados como modelos práticos de sucesso.

Parcerias Público Privada

A parceria com o setor privado é componente do projeto de educação articulada pela classe dominante, e aparece de forma cada vez mais naturalizada nas orientações dos organismos multilaterais pela concepção da Universidade de Classe Mundial. Destacamos que no documento objeto desta análise (2009), a relação com o setor privado é colocada como natural e positiva, uma vez que a criação de universidades de elite necessita de financiamentos expressivos e de fontes diversificadas. Ou seja, deve contar com o orçamento do governo, contrato de organizações públicas e empresas privadas, e ainda benefícios financeiros gerados por doações, já que “a abundância de recursos é o segundo elemento que caracteriza a maioria das Universidades de Classe Mundial em resposta aos enormes custos associados à execução de uma universidade complexa dedicada à pesquisa intensiva” (BANCO MUNDIAL, 2009, p. 28 - Tradução nossa)

De acordo com Sguissardi (2005), a diversificação das fontes de financiamentos e outros mecanismos de aproximação com o setor privado transformariam (como vêm transformando) a universidade em um espaço no qual setores externos do mercado teriam cada vez mais poder na definição da agenda universitária no âmbito da administração, do ensino, da pesquisa e da extensão.

Segundo Catani e Oliveira (2000), o financiamento estatal reduz-se paulatinamente, ou é direcionado, como se afirma no documento, para fundos de pesquisa que devem alcançar tanto o setor público como o privado. As universidades que não se enquadram nesse modelo de elite contam então com cada vez menos investimento público.

Rankings internacionais

A avaliação é apresentada pelo documento analisado como componente essencial para a construção de universidades de excelência, uma vez que é a partir desta que a “qualidade” das instituições é medida. Ou seja, “o status de elite é conferido pelo mundo exterior com base no reconhecimento internacional” (BANCO MUNDIAL, 2009, p. 33), sendo os rankings vitrines mundiais em que a “qualidade” da educação superior é apresentada.

Entende-se que a redefinição do papel do Estado, dando origem ao Estado Avaliador (NEAVE, 2006) ou ao Estado Empresário (CLARKE e NEWMAN, 1997) parece estar associada a um movimento de “empresarialização” da educação (CORREIA, 2011), acompanhada por um crescimento da ideologia tecnocrática e gerencialista, legitimada por uma ideologia da “excelência” e da meritocracia.

De acordo com o documento, anteriormente a classificação das universidades de “excelência” dava-se pelo reconhecimento e sua expressividade no cenário internacional, até que vários rankings foram sendo criados especificamente para tal classificação em nível mundial. O documento cita alguns desses rankings como: Times Higher Education (THE); Academic Ranking of World Universities (ARWU); QS Quacquarelli Symonds Ltd; Universidad Jiao Tong de Shanghai (SJTU); Webometrics, dando ênfase ao (THE) e ao (ARWU), os dois principais, sendo apresentados procedimentos metodológicos e tabelas destes .

Compreende-se que o ranqueamento faz-se pela comparação entre instituições educacionais de diversos países, imersas em contextos sociais e históricos diferenciados, bem como exercendo funcionalidades distintas em sistemas educacionais também diferenciados. Tais diferenças, dessa forma, são abarcadas pelas empresas e institutos responsáveis pelos rankings de modo superficial, pautadas na centralidade dos dados quantitativos.

São apresentadas orientações sobre como entender e utilizar as classificações da melhor maneira possível, a fim de que elas possam auxiliar na construção de planos estratégicos para fomentar uma ‘cultura de qualidade’ das instituições, bem como um dos instrumentos para oferecer informações para os alunos e a sociedade como um todo. Ainda, pode-se considerar a utilização dos rankings enquanto ferramentas políticas, para estabelecer ‘as regras do jogo’. Assim, percebe-se que a lógica de padronização internacional vem se tornando cada vez mais um ponto de referência comum nas reformas educacionais, notadamente, nos países periféricos.

Outra implicação da emergência dos rankings é a própria construção de um mercado para sua produção. Empresas e institutos, na maioria privados, estão sendo criados para avaliar as universidades de todo o mundo, o que indica uma forma de privatização da avaliação da Educação Superior em âmbito mundial.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O modelo de excelência, ou de Classe Mundial é compreendido enquanto locus de produção científica e esbarra na concepção de ciência vinculada a uma tendência mais pragmática e aplicada, sendo necessário concebê-la não apenas como força produtiva, mas também como mercadoria. Já enquanto locus de formação para o trabalho complexo Em qualquer tipo de organização societária, o trabalho pode dividir-se em simples e complexo. Trabalho complexo é um conceito formulado por Karl Marx no volume 1 de O Capital como par do conceito de trabalho simples. Embora presentes em qualquer tipo de sociedade, eles têm a sua natureza determinada historicamente, segundo a especificidade de cada formação social concreta e do estágio da divisão social do trabalho alcançado pelas sociedades em seu conjunto. Enquanto o trabalho simples caracteriza-se por sua natureza indiferenciada, ou seja, dispêndio da força de trabalho que “todo homem comum, sem educação especial, possui em seu organismo” (MARX, 1988, p. 51),[referência?) o trabalho complexo, ao contrário, se caracteriza por ser de natureza especializada, requerendo, por isso, maior dispêndio de tempo de formação daquele que irá realizá-lo (NEVES, 2008p. 22). tem por finalidade a preparação de especialistas que possam aumentar a produtividade do trabalho sob sua direção e, simultaneamente, a formação de intelectuais orgânicos das classes dominantes. O grau de generalização da formação para o trabalho complexo em cada formação social concreta também depende, em grande parte, do lugar ocupado por essa sociedade na divisão internacional do trabalho.

Em síntese, como assinala Fontes (2010), verifica-se, historicamente, a intensificação da “produtividade tecnológica em determinados ramos da produção”, o que repercute na oferta desigual e combinada de possibilidades educativas, em que o trabalho complexo continua a destinar-se, efetivamente, a uma minoria, embora seja anunciada como horizonte próximo para toda a classe trabalhadora. De acordo com Severino (2009), há ainda o risco de elitização que este modelo de universidade traz em seu bojo, uma vez que priorizando a pesquisa "excelente" perpetua a reprodução de elites científicas e a concentração da investigação científica em disciplinas específicas e lugares.

Apesar de reconhecer a notoriedade do avanço da ciência para a sociedade ao longo da história, bem como sua apropriação para o desenvolvimento capitalista, a busca da excelência não está relacionada somente à importância da ciência no desenvolvimento das forças produtivas, mas sim, sobre quem decide – quem decide o que é qualidade; quem decide o que é importante; o que merece financiamento; o que precisam os mercados, ou os países. Por isso, a questão da excelência está sendo empreendida pelos países centrais, demonstrada via rankings, e pelos organismos internacionais. Somada à ideia de que países investidores em educação direcionada à produção de ciência, tecnologia e inovação podem alcançar melhores resultados econômicos, as Universidades de Classe Mundial são apresentadas como os principais loci de produção científica aplicada, principalmente, os programas de pós-graduação e os Institutos de Pesquisa de naturezas diversas. Ou seja, a Universidade de Excelência passa a ser requisito para a competitividade global e local, tanto no que se refere a países quanto a blocos (BIANCHETTI, 2015).

O pano de fundo desses movimentos, é importante ter presente, como bem indica Chauí (2003), encontra-se na passagem da universidade da condição de instituição à de organização social. Nesse contexto, a ideologia da globalização (DALE, 2002) faz-se presente e determina a forma de ser e de agir da instituição universidade, nela inoculando e tornando operacional a lógica de mercado. Presentes também estão as estratégias utilizadas para colocar em marcha o chamado processo de “internacionalização da educação” (MOROSINI, 2008), rumo a um patamar de globalização de um modelo, ainda que diversificado, de universidade.

Esse conjunto de elementos que compõe este pano de fundo, ao mesmo tempo em que delimita a questão problematizada, também pode evidenciar nuanças importantes em termos de políticas educacionais para o Ensino Superior e de repercussões na produção, veiculação e apropriação do conhecimento e sinalizar, como indica Bianchetti (2015, p.70), o fim de uma determinada universidade. Assim:

A universidade de cariz humboldtiano, da livre investigação, da autonomia da instituição, da liberdade de ensino, pesquisa, extensão e aprendizagem por parte de professores e discentes, é parte mais de uma aposta do final do século XIX, que deu alguns passos e gerou tantas expectativas na direção da sua concretização no decorrer do século XX. Essa universidade está no fim ou já não existe. Nas últimas décadas do século XX e nas primeiras do século XXI pouco resta de uma aposta e de algumas práticas que muito prometiam, caso não se chegasse ao ponto que chegamos, de ingerência de outros setores e da subsunção da instituição a tudo aquilo que representa os desígnios pragmáticos e utilitários do mercado. Como adequadamente dizem Lima et al (2008, p. 28): “Não pode haver a confusão entre o pragmatismo do empregador e a formação do cidadão”. É claro que os reclamos, as necessidades do mercado não poderiam e nem devem ficar fora do leque de preocupações da instituição universidade, dado seu caráter de instituição histórica, pública e central na preservação, criação e transmissão do conhecimento. Porém, entre ter presente esta aspiração e isto transformar-se no alfa e ômega do ser/fazer da Universidade, vai uma larga, profunda e abrangente distância.

Por fim, concluímos que a especificidade do modelo de Classe Mundial ou Excelência implica a deflagração das diferenciações na oferta de Educação Superior, que reforça uma lógica excludente, marcada pela meritocracia. Se por um lado, o nível de certificação em massa é dirigido a uma parcela da classe trabalhadora para agir nos espaços comerciais ou menos tecnicamente exigentes, por outro, a certificação, especialmente na pós-graduação stricto sensu e pesquisa, predominantemente aplicada, tende a estar a serviço de negócios nacionais e internacionais. Esta dimensão é destinada aos melhores alunos das melhores universidades, de acordo com a avaliação dos órgãos governamentais e classificação resultante dos rankings internacionais de modo a corroborar as diferenças de classes a partir da diferenciação da educação e dos papéis no mundo do trabalho.

REFERÊNCIAS

ARRIGHI, G. A ilusão do Desenvolvimento. Petrópolis: Vozes, 1998.

BANCO MUNDIAL. El desafío de crear universidades de rango mundial. Washington, 2009. _________________. El camino hacia la excelencia académica: La constitución de Universidades de Investigación de Rango Mundial. Washington, 2011.

BIANCHETTI, L.; MAGALHÃES, A. Declaração de Bolonha e internacionalização da educação superior. Protagonismo dos reitores e autonomia universitária em questão. Revista Avaliação da Educação Superior, Campinas/Sorocaba, UNICAMP/UNISO, v. 20, n. 2, 2015.

BIANCHETTI, L. O Processo de Bolonha e a Globalização da Educação Superior. Antecedentes. Implementação e repercussões no quefazer dos trabalhadores da educação. Campinas: Mercado de Letras, 2015.

CATANI, A. OLIVEIRA, J. A reestruturação da educação superior no debate internacional: a padronização das políticas de diversificação e diferenciação. Revista Portuguesa de Educação, Braga, v. 13, n. 2, p. 29-52. 2000.

CHAUÍ, M. A universidade em nova perspectiva. Conferência na sessão de abertura da 26ª Reunião Anual da ANPEd, Poços de Caldas, MG, em 5 de outubro de 2003.

CLARKE, J.; NEWMAN, J. The managerial state: power, politics and ideology in the remaking of Social Welfare. London: Sage Publications, 1997.

CORREIA, J. A. Construção político-cognitiva da exclusão social no campo educativo. In: BIANCHETTI, L.; CORREIA, J. A. In/exclusão no trabalho e na educação. Aspectos mitológicos, históricos e conceituais. Campinas, SP: Papirus, 2011.

DALE, R. Globalização e Educação: demonstrando a existência de uma “Cultura Educacional Mundial Comum” ou localizando uma “Agenda Globalmente Estruturada Para A Educação?”. Educação e Sociedade, Campinas, v.25, n. 87, p.423-460, maio/ago. 2004.

DREIFUSS, R. A. 1964: a conquista do Estado. Petrópolis: Vozes, 1981.

EVANGELISTA, O. Apontamentos para o trabalho com documentos de política Educacional. In: ARAUJO, R. M. de L.; RODRIGUES, D. S. A pesquisa em trabalho, educação e políticas educacionais. Campinas, SP: Alínea, 2012, p. 51-71.

FAIRCLOUGH, N. Analyzing discourse: textual analysis for social research. New York: Routledge, 2003.

FIÚZA DE MELLO, A. Globalização, sociedade do conhecimento e educação superior. Os sinais de Bolonha e os desafios do Brasil e da América Latina. Brasília: Editora UnB, 2011.

FONTES, V. O Brasil e o capital-imperialismo. Teoria e história. Rio de Janeiro: EPSJV/Fiocruz e Editora UFRJ, 2010.

GRAMSCI, A. Cadernos do cárcere: Os intelectuais; o princípio educativo; jornalismo. v.2. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000.

MACHADO, Lucília R.S. Politecnia, Escola unitária e trabalho. 2ed. São Paulo: Cortez: Autores Associados, 1991.

MARX, K. O Capital: crítica da economia política. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1988.

MERRILL, T. Capture Theory and the Courts: 1967-1983, 72 Chicago-Kent. Law Review, p. 1039-1054. 1993.

MOROSINI, M. C. Estado do conhecimento sobre internacionalização da educação superior – Conceitos e práticas. Educar, Curitiba, n. 28, p. 107-124. 2006.

NEAVE, G. Knowledge, power and dissent: critical perspectives on Higher Education and research in Knowledge Society. França: UNESCO, 2006.

ROBERTSON, S. L. O processo de Bolonha da Europa torna-se global: modelo, mercado, mobilidade, força intelectual ou estratégia para construção do Estado? Revista Brasileira de Educação, v. 14, n. 42, p. 406-423, set./dez. 2009.

SGUISSARDI, V. Rumo à universidade mundial – E a universidade será feita à sua imagem e semelhança. Serie Documental – Textos para Discussão, Brasília, INEP, v. 10, n. 20, p. 7-28, 2005

THIENGO, L. C.; DE MARI, C. L. O ciência sem fronteiras: sobre o lugar e a função do conhecimento no ensino superior brasileiro. Germinal: Marxismo e Educação em Debate, Salvador, v. 6, n. 1, p. 122-133. 2014.