O PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA (PIBID) E AS RELAÇÕES PÚBLICO/PRIVADAS NO ENSINO SUPERIOREste trabalho contará, para o deslocamento dos pesquisadores para o V Congresso Ibero-Americano de Política e Administração da Educação, com o apoio da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (FUNDECT), por meio da Chamada FUNDECT/CAPES n° 44/2014 – PAPOS-MS.

Resumo: O objeto deste trabalho é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), sendo seu objetivo analisar a regulamentação e a aprovação de bolsas e subprojetos do PIBID, sob a perspectiva da relação público/privada no ensino superior. Para tal, o procedimento metodológico utilizado foi a análise da legislação do Programa, bem como os dados disponibilizados nos relatórios do PIBID. Isto posto, é evidenciado que, embora pese o caráter neoliberal na organização do Programa, com relação à parceria público/privada, o maior volume de bolsas e projetos aprovados ainda estavam com o setor público, até 2013. Algumas tensões são apresentadas nessa perspectiva, mas elas também evidenciam a precarização do ensino superior privado e a característica assistencialista do programa.

Palavras-chave: PIBID; público/privado; ensino superior.

INTRODUÇÃO

O presente artigo tem como objeto o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), sendo seu objetivo analisar a regulamentação e os índices de concessão de bolsas e respectivos subprojetos do PIBID, sob a perspectiva da relação público/privada no ensino superior. Para tanto, pretende-se compreender os interesses e incentivos da ampliação do ensino superior e mais especificamente as vinculações com a situação do PIBID.

O procedimento metodológico adotado na pesquisa focou na análise da legislação que regula a implantação do Programa, bem como dos dados presentes no sítio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), fundação do Ministério da Educação (MEC) que coordena o PIBID. Na página denominado Relatórios e Dados (CAPES, 2016), são apresentados alguns dados estatísticos e informativos a respeito da execução do Programa, assim como os critérios para definição da concessão de bolsas e recursos a subprojetos financiados pelo PIBID, em âmbito nacional. Tais elementos, bem como as fontes secundárias que permitiram reconstituir a história da expansão do ensino superior no país, foram as informações utilizadas nas análises presentes nesse trabalho.

Como forma de organizar a discussão em torno da temática, o trabalho está disposto em dois tópicos. O primeiro apresenta as políticas neoliberais e seus desdobramentos, quando se vinculam aos incentivos voltados para a ampliação do ensino superior, nas duas esferas administrativas, a saber, pública e privada. Posteriormente, no segundo tópico, são considerados os critérios utilizados para a implantação de subprojetos e concessão de bolsas do PIBID, com foco na discussão a respeito da parceria público/privada no ensino superior.

O NEOLIBERALISMO E O ENSINO SUPERIOR NO BRASIL

O Brasil, nos anos de 1990, assim como outros países periféricos da América Latina, sofreram com a herança da neoliberalização iniciada nos países de capitalismo avançado. A renegociação da dívida externa com os setores financeiros acarretou o desenvolvimento de um novo projeto social, o qual visou estratégias para o fortalecimento da nova reestruturação produtiva, do livre comércio e do livre mercado, das privatizações, entre outras características desse regime de governo (HARVEY, 2008).

Assim, diante da conjuntura estabelecida em âmbito mundial, o Brasil, da mesma forma que o resto dos países, se subordinou à nova ordem neoliberal, e a partir da interferência dos setores financeiros, o Estado acelerou o processo de privatização de que estavam sob seu comando, desregulamentou a economia e liberalizou unilateralmente o comércio exterior (SILVEIRA, 2009).

O Brasil, em suas diversas políticas sociais se viu, gradativamente, após o período de 1990, atingido pelas orientações do neoliberalismo. Mediante a proposta do Projeto de Reconstrução NacionalFaz-se referência aqui ao Projeto de Reconstrução Nacional (que ficou conhecido como “Projetão”), parte do Plano Brasil Novo, do governo Fernando Collor de Mello (1990-1992), o qual visava a reforma do Estado. A partir do “Projetão”, a presidência assume determinadas decisões políticas, visando atender as exigências dos organismos financeiros. (SILVEIRA, 2009). , do governo Collor (1990-1992), do Plano de Ação Imediata (PAI) O Plano previa: “[...] I) corte e maior eficiência de gastos; II) recuperação da receita tributária; III) fim da inadimplência de Estados e Municípios em relação às dívidas com a União; IV) controle e rígida fiscalização dos bancos estaduais; V) saneamento dos bancos federais; e VI) privatização” (SILVEIRA, 2009, p. 96). do Governo Itamar Franco (1992-1994), ou ainda a partir das mudanças implementados pelo Governo Fernando Henrique Cardoso FHC desenvolveu políticas de estabilização econômica e equilíbrio das contas públicas, com a privatização e a liberalização comercial, visando a criação de infraestrutura adequada e um sistema financeiro ágil e moderno. Para tal, incentivou a administração gerencial, a recondução do Estado para a prestação de serviços básicos, em particular nos campos da educação e saúde, focalizados nos grupos socialmente vulneráveis (CARDOSO, 1995 apud SILVEIRA, 2009). , o país passou a se adequar às exigências do mercado internacional (SILVEIRA, 2009).

No âmbito educacional, esse período significou uma fase liberal-modernizante, com a expectativa que a educação viabilizasse o resgate da dívida social, mediante a vinculação com a produção nacional e sua competitividade com o setor internacional. Dessa forma, o ensino foi um importante mecanismo para adequar os parâmetros científicos e tecnológicos essenciais à Terceira Revolução Industrial e Tecnológica “Os processos industriais típicos do paradigma tecnológico dominante do séc. XX, de base eletromecânica, através da automação dedicada, repetitiva e não programável, foram objeto de intensa transformação (desde a segunda metade dos anos 70 e notadamente nos anos 80), por meio da difusão acelerada dos mecanismos digitalizados (ou dirigidos por computadores), capazes de programar o processo de automação.” (COUTINHO, 1992, p. 72)., colocando a educação a serviço da reprodução ampliada do capital (NEVES, 2005).

Essa situação se consubstancia a partir da promulgação da Lei de Diretrizes e Bases (LDB), de 20/12/1996, a qual referenda o novo patamar de escolarização exigido para a capacitação da força de trabalho brasileira, mediante os dois níveis de ensino: básico e superior. Desse modo, a LDB manteve a condição de conclusão do ensino superior como grau mínimo de escolarização para a capacitação do trabalho complexo, assim como era definido no nacional-desenvolvimentismo. No entanto, houve a criação de novos cursos mais simplificados, na área da tecnologia, mediante a formação de tecnólogos (NEVES; FERNANDES, 2002).

Mesmo que a proposta desse novo projeto de governo determinasse que a educação e a saúde fossem setores de responsabilidade do Estado, e a LDB tenha definido o ensino superior como fundamental na capacitação do trabalho complexo, a contradição explícita das políticas neoliberais demonstram que o investimento público na educação destinou-se, em maiores proporções, ao ensino básico, especificamente o ensino fundamental, ficando o desenvolvimento e a expansão do ensino superior sob controle das empresas privadas.

Neves e Fernandes (2002) confirmam tal situação a partir dos dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa (Inep) que, em 1990, registrava 37,6% das matrículas dos cursos de graduação e pós-graduação nas instituições públicas, e 62,4% nas instituições privadas. A concentração da oferta de ensino superior no setor privado se manteve até o final da década, como registra o Censo do ano 2000: 32,9% das matrículas dos cursos de graduação estavam nas instituições públicas e 67,1% nas instituições privadas.

Nesse período, todas as regiões do Brasil sofreram com a interferência das políticas neoliberais no ensino superior e, por conseguinte, observou-se uma significante expansão da privatização do setor. No Norte, por exemplo, onde ainda prevalecia o ensino superior público, de 1994 a 1999 o ensino superior privado cresceu 8,4%. No Sudeste, no mesmo período, houve um crescimento de 72,7% para 76,8%. No Sul, houve um crescimento de 48,3% para 64,7%, e da mesma forma, na Região Centro-Oeste, a presença privada passou de 56,6% para 64,3%. O menor índice, embora também indicando crescimento da participação privada foi observado no Nordeste, que obteve um salto de 30% para 32% (NEVES; FERNANDES, 2002).

Já nos na primeira década dos anos 2000, apesar de ter havido a continuidade das políticas neoliberais, algumas singularidades se manifestaram, principalmente em virtude da maior intervenção estatal em vários setores sociais, inclusive no ensino superior. Sem romper com a neoliberalização, o período foi marcado por uma nova lógica de governo, de caráter marcadamente intervencionista.

Neste sentido, no ensino superior, mesmo que o mesmo permanecesse destinado à lógica do mercado e sob responsabilidade das instituições privadas, porque ainda de dentro dos ditames neoliberais no governo do Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) (NEVES, 2010), verificou-se iniciativas de intervenção do Estado.

Assim, mediante a intervenção do Ministério da Educação, em 2004, foi instaurada uma nova articulação entre instrumentos de planejamento, gestão e avaliação institucional, como meio de regular a qualidade do ensino superior, na perspectiva de adequá-lo ao mercado, incluindo-se aí os setores público e privado.

Sendo assim, o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior (Sinaes), instituído a partir da Lei nº 10.861/2004, foi uma das medidas significativas nesse processo regulatório (CARNEIRO; NOVAES, 2009).

Além do Sinaes, e apesar de inúmeros debates, colóquios, oitivas e audiências sobre a reforma do ensino superior que o governo Lula da Silva levou a cabo no congresso, apenas foram aprovados dois projetos de lei que materializavam a proposta de reforma universitária governamental, estabelecida a partir dos anos 2000. Foram eles: a) a reserva de cotas nas universidades federais para alunos advindos da escola pública e para autodeclarados negros e indígenas, mediante o Projeto de Lei n. 3.627/2004 Somente em 2012, na primeira gestão da presidente Dilma Roussef, por meio da Lei nº 12.711/2012, sancionada em agosto do mesmo ano, entrou em vigor a lei de cotas, para todo o sistema federal de ensino superior público. e b) o Programa Universidade para Todos (PROUNI), a partir do Projeto de Lei n. 3.582/2004 (MANCEBO, 2004).

Salienta-se que, além do projeto governamental ter se tornado lei abrangendo apenas parte do que fora previsto de início, no que diz respeito ao acesso e permanência de estudantes oriundos de classe trabalhadora, objeto da lei de cotas, foram precisos 8 anos para que o estatuto legal vingasse; enquanto no que diz respeito aos interesses do capital privado de acesso ao fundo público no ensino superior, por meio do PROUNI, a aprovação de legislação foi imediata.

Além disso, frente a impossibilidade de negociar de forma mais ampla essa perspectiva intervencionista, a partir de 2004, observa-se uma tendência, no governo federal, de elaboração e implementação de planos e programas setorializados, com vistas a incrementar o acesso e permanência de estudantes de classe trabalhadora e provenientes das camadas médias Sendo assim, observa-se, principalmente no segundo mandato do Governo Lula (2007-2010), a implementação de uma significativa proporção de programas voltados para a educação em geral, inclusive referente ao setor do ensino superior, tais como: o Programa de Educação Tutorial (PET) (2005); Programa Incluir (2005); Projeto Milton Santos de Acesso ao Ensino Superior (Promisaes) (2005); Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni) (2007); o Programa de Apoio à Extensão Universitária (Proext) (2007); Plano Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes) (2010); Programa IES–MEC/BNDES (2009). (BRASIL, 2014). . Esta tendência continuou a se dar na segunda gestão do presidente Lula da Silva, período em que se acentuaram, conforme Pochmann (2010), o que se denominou como social-desenvolvimentismo (POCHMANN, 2010):

Nos últimos anos, contudo, o Brasil passou a acusar importantes sinais de transição para o modelo social-desenvolvimentista. [...] De um lado, pela reafirmação da soberania nacional, o que exigiu uma profunda reorientação da inserção internacional, com a passagem da condição brasileira de devedor para a de credor de organismos multilaterais (FMI), a formação de significativas reservas externas e o redirecionamento do comércio externo e cooperação técnica para o âmbito das relações Sul-Sul.

[...] De outro lado, os compromissos firmados com o avanço do sistema produtivo permitiram a expansão econômica nacional anual na média de 4,2%, bem como a queda da despesa pública com a financeirização da riqueza para quase 2 pontos percentuais do PIB inferiores aos vigentes durante o predomínio do modelo neoliberal.

Com isso, houve tanto a ampliação no gasto social para 22% do PIB (quase 3 pontos percentuais a mais do que nos anos 1990) como o atendimento de mais de 1/3 da população brasileira com mecanismos de garantia mensal de renda. O resultado social se mostrou evidente, com a queda na taxa de pobreza para menos de 1/3 da população e a desigualdade de renda do trabalho abaixo de 0,40 do índice de Gini nas regiões metropolitanas.

A recente volta da mobilidade social, que inclui no consumo de massa milhões de brasileiros e transforma a antiga figura da pirâmide social numa nova, parecida com uma pera, mostra-se fruto do avanço do ainda incompleto social-desenvolvimentismo.

Cabe lembrar nesse momento que, de fato, o Estado demonstra maior intervenção no campo educacional. Nessa perspectiva, diferentemente dos percentuais verificados no Censo do Ensino Superior do ano de 2000, que indicava significativa expansão do ensino superior privado, o Censo de 2012 registrou um maior crescimento das instituições de ensino superior público em relação ao ensino superior privado. No período de 2009 a 2012, a rede pública do ensino superior cresceu 24,1%, enquanto a rede privada teve um crescimento de 2,1%. No entanto, ainda predominam as instituições privadas, cuja participação também cresceu, passando de 67,1% em 2000, para 87,4% em 2012, como indica a tabela 1 (INEP, 2012).

| Tabela 1 – Evolução do número de instituições de educação superior, segundo categoria administrativa - Brasil – 2009-2012 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Ano | Total | Federal | Estadual | Municipal | Privada |

| 2009 | 2.314 | 94 | 84 | 67 | 2.069 |

| 2010 | 2.378 | 99 | 108 | 71 | 2.100 |

| 2011 | 2.365 | 103 | 110 | 71 | 2.081 |

| 2012 | 2.416 | 103 | 116 | 85 | 2.112 |

Conforme a tabela 1, verifica-se uma expansão das instituições de ensino superior em ambos os setores administrativos (público e privado). No entanto, os números apontam maior crescimento do ensino superior público no período de 2009 a 2012.

Desse modo, identifica-se que os anos 2000 apresentam políticas que visam melhorar as condições de acesso ao ensino superior e, mais especificamente, incrementar a oferta de cursos destinados à qualificação docente, como indicam os dados, normativas e documentos analisados na pesquisa. Com efeito, com base nas definições estabelecidas na Constituição Federal/1988 e na Lei de Diretrizes e Bases (LDB), mediante o regime de colaboração entre União, Estado e Município, ações no campo da educação foram estruturadas nesse modelo, como é o caso de alguns programas de formação de professores, em especial, nesse estudo, o Programa de Incentivo de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), iniciado em 2009.

Dessa forma, foi diante desse cenário de reforma do ensino superior, incentivo à qualificação de professores do ensino básico e à capacitação profissional, que o PIBID foi criado.

PIBID E AS RELAÇÕES PÚBLICO/PRIVADAS

Diante da conjuntura explicitada no tópico anterior, identifica-se que o PIBID se refere a uma ação instituída no governo Lula, que visa contribuir com o processo de qualificação da educação, mais especificamente no campo de formação de professores.

Constata-se que inicialmente o Programa previa apenas a participação de instituições de ensino superior públicas, porém, a partir do Edital de 2010, passou a contemplar a incorporação de instituições municipais e comunitárias, confessionais e filantrópicas sem fins lucrativos, mesmo que o programa seja desenvolvido a partir de designação de fundos públicos. E, em 2013, o Programa foi ampliado para instituições privadas com fins lucrativos (BRASIL, 2013).

A respeito disso Neves e Fernandes (2002) esclarecem a tendência neoliberal e privatista das empresas estatais, as quais utilizam a prestação de serviços e de organização social a partir das empresas privadas. Ainda destacam que, no âmbito da educação, essas políticas, por meio de programas de educação profissional focalizados, com execução para além do foco neoliberal, atribui determinados parceiros, ora para prestação de serviços educacionais, ora em organizações sociais, representadas, na maior parte, pelas escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas.

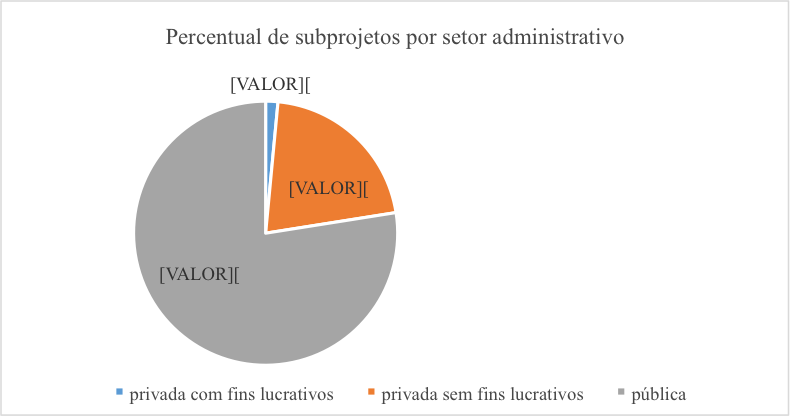

A participação do setor privado na oferta do PIBID pode-se verificar no gráfico 1, que registra os percentuais de subprojetos apresentados no ano de 2013, pelos setores público e privado.

Conforme o gráfico 1, verifica-se que o setor público apresenta percentuais de subprojetos em proporção superior ao setor privado. Ou seja, a quantidade de subprojetos do PIBID aprovados e consolidados nas universidades privadas com fins lucrativos, em 2013, foi de 45, e nas instituições privadas sem fins lucrativos, foram 630. De um total de 2997 subprojetos abertos, 77,5%, ou ainda, 2322, foram voltados para o ensino superior público.

Fonte: CAPES (2013).

Organização: MACIEL, 2016.

Considerando os dados do Inep de 2012, que apresentam uma predominância do ensino superior no setor privado, com 87,4% do total das IES, nota-se, em contrapartida, que o PIBID aponta maior prevalência no setor público, com índices de bolsas bem superiores em comparação ao ensino superior privado. Desse modo, apesar da lógica neoliberal, privatista e filantrópica ser uma tendência na conjuntura do país, no contexto do PIBID se evidenciou, até 2013 No entanto, cabe considerar que o baixo índice de subprojetos em instituições de ensino superior privado com fins lucrativos ocorreu também ao fato de que os dados publicados no sítio da Capes serem do ano de 2013, mesmo ano em que foi aberto o primeiro edital para esse tipo de setor administrativo., uma maior participação do setor público que do setor privado, na concessão de subprojetos.

Simultaneamente, mesmo que tenham ocorrido mudanças políticas no país a partir dos anos 2000, se verificou também continuidade, tanto nas estratégias adotadas na macroeconomia, como nas condições estabelecidas nas políticas públicas, em especial, o incentivo à participação do “terceiro setor”, acionado em parceria com o setor público. Essas ações referem-se a estratégias de manutenção do capital, inclusive desenvolvidas na implementação de programas como o PIBID.

Assim, mesmo que se tenham apresentado programas de incentivo ao ensino superior público com maior intervenção estatal, e de fato, o Censo de 2012 tenha demonstrado um crescimento das universidades públicas brasileiras, em contraponto ao crescimento menor do ensino superior privado, identifica-se um gradativo incentivo do PIBID, a partir de 2013, no caso o financiamento de subprojetos, às instituições privadas.

Para ampliar a discussão sobre a implementação do Programa e a relação público/privada, cabe compreender o desenvolvimento das atividades estabelecidas pelos objetivos do PIBID. O Programa apresenta como centralidade fomentar ações de iniciação à docência por acadêmicos de licenciaturas, sob a orientação de um professor-supervisor (do ensino básico), em parceria com uma instituição de ensino superior (IES), sob a responsabilidade de um professor coordenador de área, um coordenador de gestão de processos educacionais (ambos da IES), e ainda, sob organização e administração de um coordenador institucional da IES. Todos os sujeitos vinculados ao Programa são bolsistas.

Os valores dessas bolsas estão direcionados a partir das funções de cada participante do Programa. A bolsa de Iniciação à docência, que subsidia os estudantes de licenciatura, tem o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). A de supervisão, direcionadas para os professores da escola pública de educação básica, apresenta um valor de R$ 765,00 (setecentos e sessenta e cinco reais). As bolsas de coordenação de área e de coordenação de gestão de processos educacionais tem o valor de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais). E, por último, a bolsa de coordenador institucional, destinada para o professor da licenciatura que coordena o projeto PIBID na IES, possui o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) (BRASIL, 2013).

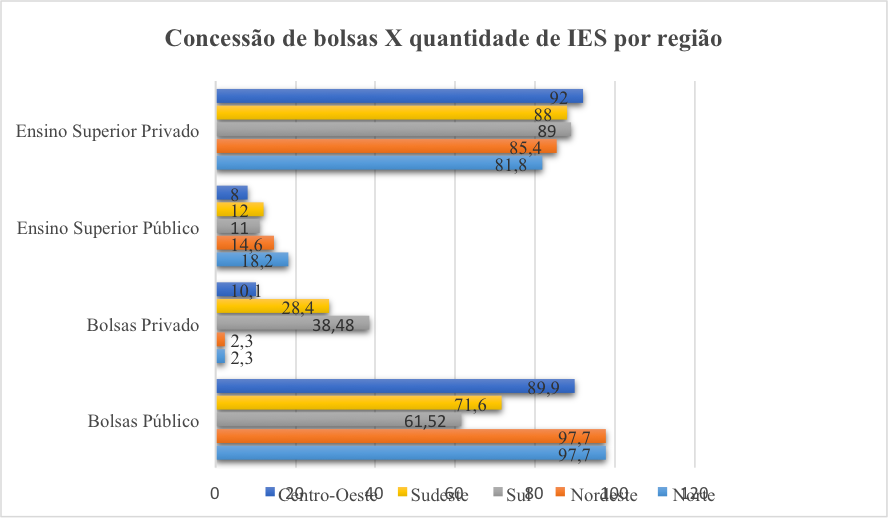

Diante disso, segue o gráfico 2, que apresenta o percentual de concessão de bolsas, segundo a esfera administrativa, por região do país.

O gráfico 2 aponta que o maior índice de bolsas concedidas pelo PIBID se encontra no ensino superior público. Os dados indicam que 82,0% das bolsas são direcionadas para o setor público, enquanto os outros 18,0% se destinam ao setor privado.

Com relação às regiões, se verifica que as instituições de ensino superior público apresentam maior percentual de expansão, como é o caso das regiões Norte e Nordeste, as quais indicam 18,2% e 14,6%, respectivamente. Essas duas regiões apresentam maiores índices de expansão das instituições públicas, indicam também um percentual de concessão de bolsas destinadas ao ensino superior público muito superior que as outras regiões, ambas com 97,7%.

Fonte: CAPES, 2013; INEP, 2012.

Organização: MACIEL, 2016.

No entanto, apesar do maior índice de concessão de bolsas das instituições públicas se registrou nas regiões Norte e Nordeste, em todas as outras regiões esse quadro se mantêm, só que com percentuais menores. A região Centro-Oeste, por exemplo, mesmo que suas instituições de ensino superior estejam constituídas com apenas 8,0% no setor público, as bolsas destinadas a esse setor ainda atingem 89,9%.

Nas regiões Sul e Sudeste a situação se repete. Com os percentuais de 11,0% e 12,0%, respectivamente, de instituições de ensino superior público, as bolsas para esse setor alcançam índices de 61,5% e 71,6%. Dessa forma, o total de bolsas destinadas ao setor privado refere-se a 38,5% na região Sul e 28,4% na região Sudeste.

Esses percentuais, principalmente a inclusão das IES privadas com fins lucrativos pode ter sido motivada pelas pressões dos setores financeiros e das políticas neoliberais. Nota-se que o Programa vai aderindo às características neoliberais de maneira gradativa. Em 2007 foi aberto o primeiro edital somente para universidades públicas. Depois de três anos, em 2010, surgiu o primeiro edital para as instituições privadas, mas sem fins lucrativos. E somente em 2013, o ensino superior privado com fins lucrativos foi inserido no edital do Programa.

Outra evidência, agora de base teórica, refere-se às discussões no âmbito do ensino superior trazidas por Dourado (2005) e Sguissardi (2000). Os autores abordam a falta de qualidade do ensino superior, principalmente o privado, a partir do processo de empresariamento, mercadorização e segmentação do ensino. Nessa perspectiva, apontam uma tendência de dissocia-se ensino, pesquisa e extensão no ensino superior privado, com designações institucionais tipicamente de ensino.

Sobre isso, Sguissard (2000) destaca que, ao analisar as políticas para educação superior, é identificado o dualismo institucional do ensino superior marcado pela segmentação em ensino superior universitário e não-universitário, o que acaba por naturalizar, no caso brasileiro, a hegemonia da educação superior reduzida às atividades de ensino, em detrimento das atividades de pesquisa.

Dourado (2005, p. 111) ainda reforça a discussão quando aponta a função social que o processo da indissociabilidade do tripé do ensino superior (ensino, pesquisa e extensão) vem atribuir para esse nível de ensino, e o que foi provocado pelas mudanças estabelecidas nesse entendimento, principalmente a partir de 1996, com a LDB:

Essas mudanças no campo refletiram-se na função social da educação superior: ao romper com o princípio histórico da defesa da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; ao alterar a identidade das universidades já constituídas e consolidar a instituição de novas universidades mercantis; e, por meio de ajuste mercadológico, ao permitir a criação de centros universitários que, a despeito de gozar de algumas prerrogativas das universidades (autonomia para criar, organizar e extinguir cursos e programas, dentre outros), se caracterizam como instituições tipicamente de ensino.

Situação vinculada ao PIBID, na medida em que o programa se refere a uma proposta de formação inicial com caráter de pesquisa e extensão. Pesquisa em virtude da parceria entre universidade e escola, e extensão por ter como centralidade a formação inicial do trabalho docente no ensino básico.

Sendo assim, mediante as discussões apresentadas por Dourado (2005) e Sguissard (2000), o que se pode evidenciar é que no setor privado do ensino superior há maiores indícios das instituições se caracterizarem como tipicamente de ensino, e desse modo repercutir diretamente em um menor interesse por programas no modelo do PIBID, com caráter de pesquisa e extensão. Desse modo, pode-se atribuir os índices das bolsas e subprojetos às singularidades de interesses de cada setor administrativo.

Ao discutir as alterações que a reforma do Estado em curso a partir dos anos 1990 trouxe ao ensino superior, Dourado (2005, p.111) explicita que “[...] tais alterações implicaram, substantivamente, um processo de expansão caracterizado pela precarização da qualidade da educação e por um viés nitidamente privado”. Situação que pode interferir no interesse dessas instituição ao aderirem a um programa como o PIBID.

Nas regiões Norte e Nordeste, por exemplo, que apresentam os menores percentuais de instituições de ensino superior privado, também apareceram os menores índices de bolsas destinadas a esse setor, ambas com apenas 2,3%.

Outro fator que pode indicar o menor índice das bolsas no ensino superior privado, quando comparado ao ensino superior público, refere-se às situações de renda e subsistência, fato relevante, que pode influenciar o interesse do aluno em ingressar no Programa.

À vista disso, considera-se que a realidade do aluno do setor privado, que vivencia o ensino como mercadoria, apresenta um perfil de consumo com despesas mais ampliadas. Além disso, os valores das mensalidades dos cursos podem influenciar diretamente as necessidades de subsistência desse aluno, quando comparado ao aluno do ensino superior público. Desse modo, o valor da bolsa de iniciação à docência pode não ser atrativa para o contexto de subsistência do aluno desse setor de ensino.

A respeito desse assunto, Sposito e Corrochano (2005) desvelam um caráter assistencialista no processo de concessão de bolsas pelo governo federal. Para as autoras, as transferências de renda, conduzidas pelas normas dos programas de formação de professores, assim como a proposta do Bolsa Família, apresentam um potencial assistencialista, que pode reforçar uma dimensão de resignação e dependência nos seus beneficiários.

Desse modo, esse pode ser mais um fator que indica a contradição observada nas relações público/privada do PIBID. Mesmo com o maior índice de instituições de ensino superior se constituírem no setor privado, e as normatizações deliberarem a parceria com o terceiro setor a partir do incentivo neoliberal, as condições assistencialistas implicadas nos valores monetários das bolsas, principalmente da bolsa de iniciação à docência, podem indicar o não favorecimento dos alunos que frequentam os cursos de licenciatura do ensino superior privado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A história da expansão do ensino superior, no contexto neoliberal, a partir dos anos 1990, se apresentou em sua maior proporção no setor privado. Nessa perspectiva, o PIBID nos anos 2000, a partir dos seus editais, também aponta a parceria público/privado como uma de suas características, principalmente a partir de 2010 com o início da destinação de bolsas e abertura de subprojetos para o setor privado sem fim lucrativo. Em 2013 essa situação se fortaleceu com a abertura de editais para o setor privado com fim lucrativo.

No entanto, apesar de toda a tendência à neoliberalização, os dados apresentados demonstram um movimento contraditório na medida que o ensino superior apresenta um percentual de 87,0% das instituições no setor privado, e os índices de bolsas e subprojetos do PIBID indicam suas destinações em 82,0% e 77,5%, respectivamente, para o ensino superior público.

À vista disso, três hipóteses são consideradas. A primeira refere-se a baixa qualidade do ensino superior, em especial do setor privado, que, acordante com a lógica do mercado, realiza um processo de aligeiramento da formação do professor. Essa circunstância vai se revelar no fato de predominar, no ensino superior privado, o campo do ensino, em detrimento da pesquisa e extensão. Ora, pesquisa e extensão são dois pressupostos para a implantação do PIBID.

Outro fator apontado está vinculado ao caráter assistencialista das bolsas do Programa, que podem não favorecer o modo de vida dos alunos do ensino superior privado que cursam licenciatura, e acabam por necessitar de uma renda maior do que o valor previsto com a bolsa do PIBID.

E, por último, evidencia-se que o PIBID apresenta um processo gradativo e tardio na inserção das diretrizes neoliberais, quando se considera que as IES privadas sem fins lucrativos somente ingressaram no programa em 2010. Por isso, o Programa ainda indica valores significativos de recursos públicos no setor estatal.

Sendo assim, nota-se que o Programa apresenta um movimento progressivo de cunho neoliberal, com parceria público/privada. Porém, seu processo gradativo e tardio, a lógica da precarização do ensino superior privado e as características assistencialistas das bolsas, são hipóteses apresentadas nesse trabalho que podem ter influenciado, de forma conjunta, uma predominância de seu desenvolvimento, até 2013, no ensino superior público.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria do Ensino Superior [SISU]. A democratização e expansão da educação superior no país (2003 – 2014). Brasília: 2014. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=16762-balanco-social-sesu-2003-2014&Itemid=30192. Acesso em 3 abr. 2016.

CARNEIRO, B. P. B.; NOVAES, I. L. Regulação do ensino superior no contexto de Contemporaneidade. In: NASCIMENTO, AD.; HETKOWSKI, TM. (Orgs.). Educação e contemporaneidade: pesquisas científicas e tecnológicas [online]. Salvador: EDUFBA, 2009, p. 63-89. Disponível em: http://books.scielo.org/id/jc8w4/pdf/nascimento-9788523208721-04.pdf. Acesso em 21 mar. 2016.

COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR [Capes]. Pibid: relatórios e dados. Brasília: 2016. Disponível em: http://www.capes.gov.br/educacao-basica/capespibid/relatorios-e-dados. Acesso em 5 abr. 2016.

______. Diretoria de Formação de Professores da Educação Básica. Relatório de gestão: PIBID, 2013. Disponível em: http://www.capes.gov.br/images/stories/download/bolsas/1892014-relatorio-PIBID.pdf Acesso em 8 dez. 2015.

COUTINHO, Luciano. A Terceira Revolução Industrial e Tecnológica: as grandes tendências de mudança. Economia e Sociedade, Campinas, n.1, p. 69-87, ago. 1992. Disponível em: http://www3.eco.unicamp.br/publicacoes. Acesso em 20 mar. 2016.

DOURADO, L. F. Reorganização dos sistemas público e privado da educação superior no Brasil. Linhas Críticas, Brasília, v. 11, n. 20, p. 103-117, jan./jun. 2005. Disponível em: http://periodicos.unb.br/index.php/linhascriticas/article/view/5382/4486. Acesso em 21 jan. 2016.

HARVEY, D. O neoliberalismo: história e implicações. São Paulo: Loyola, 2008.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS ANÍSIO TEIXEIRA [INEP]. Censo da Educação Superior 2012. Brasília: 2013. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=14153-coletiva-censo-superior-2012&Itemid=30192. Acesso em 27 mar. 2016.

MANCEBO, D. Reforma universitária: reflexões sobre a privatização e a mercantilização do conhecimento. Educ. Soc., Campinas, v. 25, n. 88, p. 845-866, out. 2004. Número especial. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/es/v25n88/a10v2588.pdf. Acesso em 26 fev. 2016.

NEVES, L. M. W. (Org.). A nova pedagogia da hegemonia: estratégias do capital para educar o consenso. São Paulo: Xamã, 2005.

______ (Org.). Direita para o social e esquerda para o capital: intelectuais da nova pedagogia da hegemonia no Brasil. São Paulo: Xamã, 2010.

NEVES, L. M. W.; FERNANDES, R. R. Política Neoliberal e Educação Superior. In: NEVES, L. M.W. (Org). O empresariamento da educação: novos contornos do ensino superior no Brasil dos anos 90. São Paulo: Xamã, 2002. p. 21-40.

POCHMANN, M. Do neoliberalismo ao social-desenvolvimentismo. In: DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ASSESSORIA PARLAMENTAR. Brasília: 2010. Disponível em: http://diap.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12144:marcio-pochmann-do-neoliberalismo-ao-socialdesenvolvimentismo&catid=45&Itemid=204. Acesso em 20 jan. 2016.

SGUISSARDI, V. (Org.). Educação superior: velhos e novos desafios. São Paulo: Xamã, 2000.

SILVEIRA, R. de C. Neoliberalismo: conceito e influências no Brasil – de Sarney a FHC. Porto Alegre: 2009. Dissertação (Mestrado em Ciência Política) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Disponível em: http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/16218/000694385.pdf?sequence=1. Acesso em 15 out. 2015.

SPOSITO, M. P.; CORROCHANO, M. C. A face oculta da transferência de renda para jovens no Brasil. Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 17, n. 2, p. 141-172, 2005. Disponível em: http://www.revistas.usp.br/ts/article/viewFile/12474/14251. Acesso em 28 fev. 2016.