AS POLÍTICAS DE GESTÃO NO CONTEXTO DAS NOVAS FORMAS DE REGULAÇÃO DA EDUCAÇÃO: UM ESTUDO DE CASO DE VITÓRIA/ES

Resumo: Nos últimos anos vem crescendo a produção de pesquisas sobre o impacto das recentes políticas de gestão no contexto das novas formas de regulação no Brasil, que implicaram numa maior responsabilização dos/as trabalhadores/as docentes. O estudo aqui apresentado vem contribuir com essas pesquisas porque traz dados empíricos de investigação realizada, em nível de mestrado, no município de Vitória, capital do Espírito Santo.

Palavras-chaves: Políticas educacionais, gestão da educação básica, trabalho docente.

Nos últimos anos vem crescendo a produção de pesquisas sobre o impacto das recentes políticas públicas no trabalho docente no contexto brasileiro. As pesquisas contribuem para a análise dos profundos desgastes vividos pelos/as trabalhadores/as docentes devido ao aumento das responsabilidades educativas em um quadro cada vez mais fragilizado. O estudo aqui apresentado vem contribuir nesse campo porque traz dados empíricos de investigação realizada, em nível de mestrado, no município de Vitória, capital do Espírito Santo.

Dessa forma, o presente texto busca analisar algumas mudanças promovidas pelas políticas públicas implantadas no sistema educacional de Vitória/ES, relacionadas à organização e gestão escolar. O argumento desenvolvido é de que assim como atestado por outras pesquisas desenvolvidas em âmbito nacional, as recentes políticas de gestão, inseridas no quadro de reformas educacionais aplicadas no município de Vitória/ES trouxeram consequências para o trabalho docente no sentido de aumentar a responsabilização e, consequentemente, fez ocorrer uma intensificação do trabalho docente.

Para essa análise, será abordada a legislação educacional que é parte da reforma mas também dados da pesquisa Trabalho Docente na Educação Básica do Brasil (TDBB, 2010) e dados coletados em grupos focais realizados com os/as trabalhadores/as docentes.

Políticas educacionais década de 1990 e anos 2000

A Lei nº 9.394/96 pode ser considerada o marco da reforma educacional brasileira, pois considerada minimalista, tem como eixos centrais a flexibilidade e a avaliação. Em seu texto enxuto e muitas vezes vago, a flexibilidade é reconhecida nos artigos que tratam da descentralização das competências dos entes federativos; na desregulamentação do currículo mínimo, na autonomia das instituições etc. O eixo avaliação, por sua vez, é firmado por um sistema nacional de avaliação em prejuízo da criação de um sistema nacional de educação. A avaliação de rendimento escolar, das instituições de Ensino Superior e do desempenho docente são dimensões criadas pela lei. Na prática, essa lei representou um aumento das responsabilidades das unidades educacionais sendo que, ‘os programas e projetos implantados no contexto dessa lei fizeram da gestão administrativa, financeira e pedagógica uma competência da escola’ (FERREIRA, 2009, p. 256).

Outra legislação significativa para o conjunto da reforma educacional foi a que trata do financiamento da educação básica brasileira. Primeiro foi a Lei n. 9.424 de 24 de dezembro de 1996 e depois a Lei n. 11.494 de 20 de junho de 2007, que regulamentaram a política de financiamento da educação brasileira de forma a fortalecer a descentralização das verbas para educação a partir de um processo redistributivo em que a maior responsabilidade de financiamento e gestão ficou por conta do município sob o argumento de melhorar a educação no país (Pinto, 2007). No entanto, a questão da qualidade, salvo as diferentes concepções, ficou em segundo plano, as desigualdades persistiram e se acirraram visto que os municípios brasileiros possuem profundas diferenças relacionadas às suas receitas e, portanto, não poderiam se tornar o principal responsável pelo financiamento educacional, ficando a União apenas como uma peça de complementação (Pinto, 2007).

Por outro lado, podemos observar também o crescimento e fortalecimento do mercado educacional estimulado pela onda neoliberal e, posteriormente, pela permanência da lógica pragmática de acesso ao diploma escolar veiculado no bojo da sociedade globalizada. Não obstante as políticas educacionais adotarem uma cadência mais democrática durante o governo popular instaurado em 2003, sobretudo no que diz respeito aos direitos dos trabalhadores/as de ensino com a institucionalização de um piso salarial para o magistério da educação básica, permanece a lógica perversa centrada na avaliação em larga escala que deixa a escola e os trabalhadores/as docentes em condições cada vez mais complexas e difíceis de administrar.

No governo Lula, as novas formas de regulação podem ser percebidas nas diretrizes do Plano de Desenvolvimento da Educação, lançado em 2007. Este tinha como foco responder às críticas relacionadas com a fragmentação das políticas educacionais (Ferreira, 2009). O plano incorporou as metas presentes no documento Todos pela Educação: Rumo a 2022 produzido pelo movimento Compromisso de Todos pela Educação e pretende mobilizar os setores sociais em prol da educação (Shiroma et al., 2011). Para tal, propõe uma reforma educacional baseada em preceitos empresariais, nos quais pais, alunos, mídia, empresários etc. são convocados a participar do projeto. Intrinsecamente, a reforma apregoada pretendia mudanças no âmbito educacional com vistas a “[...] formar um ‘trabalhador de novo tipo’, com disposições subjetivas e atitudinais compatíveis com a chamada ‘sociedade do conhecimento’” (SHIROMA et al., 2011, p. 227).

A autora ainda destaca a metodologia do programa:

Apoiando-se fundamentalmente na introdução de mecanismos gerenciais no campo da gestão educacional, a reforma proposta ancorava-se também na difusão da ideia segundo a qual o sistema educacional brasileiro carecia de ‘eficiência e eficácia’ em seus processos internos. A resolução da crise educacional, implicava, entre outros aspectos, a descentralização das atividades para as unidades escolares, a introdução de mecanismos de avaliação dos resultados e a responsabilização de todos os “atores sociais” pela efetivação das mudanças necessárias (SHIROMA et al., 2011, p. 228, grifo do autor).

De acordo com a autora, o diagnóstico do movimento para a educação pública a representa como um espaço em que as práticas necessitam ser mudadas para a garantia da resolução da crise educacional. As mudanças consistem no planejamento de políticas em que a concepção e a implementação estejam separadas, ou seja, são concebidas e avaliadas pelos organismos centrais e implementadas pelos organismos locais. Esses últimos são alvo de maiores responsabilizações.

Essa lógica dificulta a participação política dos/as trabalhadores/as docentes em busca de melhorias para a educação, pois esses/as precisam cumprir “[...] novos projetos e programas, materiais curriculares, estratégias de ensino-aprendizagem, modelos didáticos” (FONSECA, 2009, p. 276), advindos de atores não envolvidos com o contexto local.

A adesão por parte do governo aos anseios do movimento Todos pela Educação, no que tange à introdução de mecanismos gerenciais com critérios empresariais, representa a consonância do modelo educacional brasileiro com os novos mecanismos de regulação já bastante evidentes em outros países. Assim vemos as políticas educacionais serem planejadas por meio da maior responsabilização dos entes locais (escola, trabalhadores/as docentes, comunidade escolar) na implementação de tais políticas.

Consequências para o/a trabalhador/a docente

Para o recorte proposto nesse trabalho, faz-se necessário um esclarecimento sobre a categoria trabalho docente. De acordo com Oliveira (2010, s/p):

[...] o termo docência, originado do latim, significa ensinar, instruir, mostrar, indicar, dar a entender, podemos afirmar que o trabalho docente é o que se realiza com a intenção de educar. Assim, o que define o trabalho docente não são a formação específica e o estatuto profissional ou certificado que foi conferido ao sujeito, mas seu labor, sua experiência no processo educativo no lugar de quem educa ou contribui para [educar].

Portanto, o trabalho docente pode ser definido como aquele realizado pelos/as trabalhadores/as docentes objetivando promover processos pedagógicos sistematizados a fim de produzir o conhecimento por meio da experiência laboral. Oliveira (2010) aprofunda a análise quando o relaciona com o trabalho como ato de transformação da natureza pelo homem. Segundo a autora, “[...] educação e trabalho são elementos fundamentais da condição humana, indispensáveis à socialização e determinantes de nossas experiências” (OLIVEIRA, 2010, s/p). Como o trabalho docente está diretamente associado ao contexto em que é exercido, este é fortemente afetado pelas necessidades sociais vivenciadas pelo público a quem se destina. Diante disso, tendo nos últimos anos o aumento considerável das matrículas com vistas ao atendimento de uma população que até então se encontrava alijada dos serviços públicos sociais, vemos que inúmeras novas demandas são atribuídas ao espaço escolar. Oliveira (2010) destaca que a escola passa a ser responsável por suprir diversos serviços sociais inerentes a outras esferas da administração pública. Dessa forma, o trabalho docente sofre uma reconfiguração não ficando somente restrito ao que é realizado na sala de aula, no processo pedagógico:

Observa-se tendência crescente de os professores passarem a ocupar outras funções dentro das escolas, tanto no sentido de desenvolverem tarefas subsidiárias ao ensino, quanto de desempenharem outros papeis no processo educativo. Tal processo tem resultado em maior complexidade da tarefa docente, ou do trabalho docente (OLIVEIRA, 2010, s/p).

O trabalho docente se complexifica devido à inclusão de outras funções além da atividade pedagógica, como gestão escolar, reuniões, trabalho em equipe e outras participações ativas no contexto educacional. Portanto, não pode mais ser estudado apenas a partir do que concerne à sala de aula; é preciso estudá-lo de maneira estrutural conjuntamente com a atuação dos sujeitos e os processos ali ocorrentes. Dessa forma ampliamos seu conceito:

[...] compreende não só aquele realizado em sala de aula, como também o processo que envolve o ensino e a aprendizagem e, ainda, a participação do professor no planejamento das atividades, na elaboração de propostas político-pedagógicas e na própria gestão da escola, incluindo formas coletivas de realização do trabalho escolar e de articulação da escola com as famílias e a comunidade (DUARTE et al., 2008, p. 222).

Conforme aponta Duarte et al. (2008), o trabalho docente compreende não somente aquele trabalho efetivo realizado em sala de aula, mas também prevê a construção de espaços coletivos com vistas à promoção de uma gestão articulada e compromissada com a comunidade onde está inserido.

Nesse sentido, temos que os/as trabalhadores/as docentes:

[...] abarca tanto os sujeitos que atuam no processo educativo nas escolas e em outras instituições de educação, nas suas diversas caracterizações de cargos, funções, tarefas, especialidades e responsabilidades, determinando suas experiências e identidades, quanto as atividades laborais realizadas (OLIVEIRA, 2010, s/p).

Como destaca a autora, os/as trabalhadores/as docentes são os sujeitos atuantes em espaços educativos institucionalizados assim definidos a partir de sua experiência laboral, favorecendo a constituição de experiências e identidades forjadas no seio do trabalho pedagógico. Nesse sentido, compreende não somente os/as professores/as, mas também os auxiliares, coordenadores, monitores, estagiários/as, supervisores/as e diretores/as, entre outros/as.

A condição docente passou por profundas transformações após a década de 1990, cujo marco é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – Lei nº 9.394/96. As reformas empreendidas nesse contexto “[...] podem ser caracterizadas predominantemente pelas políticas descentralizadoras, pela ampliação da escolaridade obrigatória e massificadora e pela disseminação da prática da avaliação em larga escala (DUARTE; FERREIRA, 2012, p. 240).

Nesse sentido, pesquisas apontam que, diante dessa configuração das políticas, aconteceram mudanças significativas na dinâmica da escola a partir da tensão existente entre a democratização e a modernização da gestão (Duarte; Ferreira; 2012). Nesse contexto, maiores exigências foram atribuídas aos atores locais, que atuam nas unidades de ensino, sendo destacado o papel do/a diretor/a escolar, conforme os dados empíricos que serão apresentados nesta investigação realizada, em nível de mestrado, no município de Vitória, capital do Espírito Santo.

Os dados fazem referência a elementos constituintes da política e gestão educacional. Eles revelam a concepção dos/as trabalhadores/as docentes entrevistados/as sobre a direção de sua unidade de ensino; sobre a gestão democrática na escola e partir dos instrumentos previstos na LDEBEN (participação na construção e execução do projeto político-pedagógico e a atuação do conselho escolar) e sobre aspectos relacionados à autonomia docente.

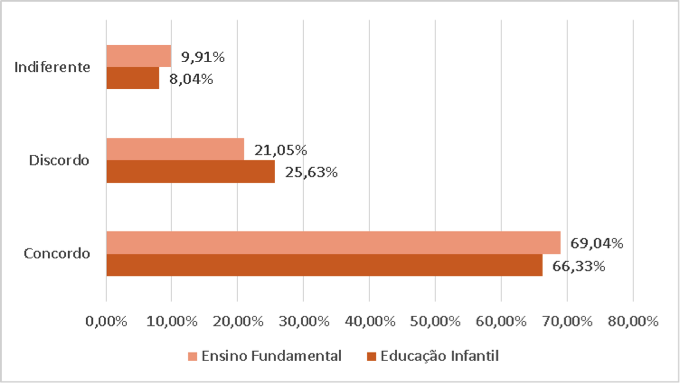

No que se refere à concepção dos/as trabalhadores/as docentes entrevistados sobre a liderança da direção de sua unidade de ensino temos os dados do Gráfico 1:

Fonte: TDEBB - GESTRADO/UFMG, 2010.

Outros dados relacionados a esse ponto apontam para o papel central do/a diretor/a escolar na gestão da unidade de ensino: cerca de 50% dos/as trabalhadores/as docentes da educação infantil e do ensino fundamental constatam que a falta de liderança da direção da unidade educacional interfere no desempenho de suas atividades e cerca de 80% preferem conversar com o/a diretor/a escolar quando discordam de alguma medida que interfere diretamente em seu trabalho.

Outro dado relevante se refere ao aumento e diversificação das atividades e competências do/a diretor/a, sendo a escola, nesse momento, organizada como uma unidade de gestão que precisa responder a diversas demandas administrativas e financeiras sem que haja, para cumprimento dessas demandas, contratação profissionais. Tal movimento é percebido pelos/as trabalhadores/as docentes quando cerca de 50% (ambas as etapas da educação básica participantes da pesquisa) afirmam perceber que a direção escolar passa a maior parte do seu tempo resolvendo problemas administrativos.

As alterações na gestão escolar reforçam a ideia da necessidade de formação específica para os profissionais que venham ocupar o cargo de diretor escolar uma vez que a maioria dos trabalhadores, cerca de 90% (ambas as etapas da educação básica), consideram que os/as participantes da gestão devem receber formação específica para esse fim. Tal necessidade é observada devido as atribuições que um/a diretor/a escolar precisa assumir diante da reorganização da gestão escolar:

[...] a necessidade de tomada rápida de decisões, a valorização da capacidade de influenciar as pessoas (sem ditar normas), a organização das ações, a trabalhar a diversidade, a conviver com outras opiniões e a mediação dos conflitos. (DUARTE; FERREIRA apud SENNET, 2012, p. 244).

Com relação a gestão democrática e a participação, os dados referentes a organização e gestão da unidade educacional revelam a existência de uma prática democrática, conforme a seguir:

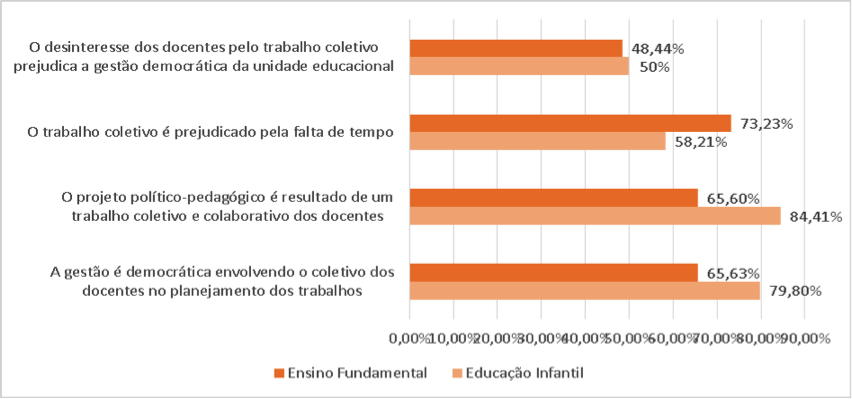

Fonte: TDEBB - GESTRADO/UFMG, 2010.

Conforme podemos observar na tabela, grande parte dos/as trabalhadores/as docentes considera que vivencia um ambiente democrático e que o projeto político-pedagógico é construído a partir do trabalho coletivo, tendo o/a diretor/a como líder da gestão. Tal experiência se aproxima dos estudos de Souza (2009, p. 125) que ressalta a natureza política da gestão escolar relacionada com o poder.

[...] se a política na escola reconhece que o poder em questão decorre de um contrato firmado entre as pessoas que compõem essa instituição, e considera que o diálogo entre esses sujeitos é precondição para a sua operação, assim se terá uma ação política talvez mais democrática.

Conforme o autor aponta, a vivência de uma gestão democrática depende de como a política é feita na escola. Pela análise dos dados, constatamos que, se o projeto político-pedagógico é o resultado de um trabalho coletivo e a direção exerce uma liderança sobre o coletivo, a política praticada nas escolas pesquisadas se configura de uma maneira mais democrática. Isso se deve ao fato de que a forma como o poder do/a diretor/a está sendo gerido nessas unidades se baseia nas discussões coletivas, possibilitando que haja uma percepção da rotina escolar como democrática.

No entanto, na prática, durante a realização dos grupos focais, professores/as relataram que os tempos são insuficientes para discussão das políticas, tendo o/a diretor/a, em alguns casos, de decidir pelo grupo. Eles analisaram essa situação num contexto de diminuição dos tempos dedicados às discussões coletivas, pois, de acordo com os trabalhadores, a reflexão em grupo possibilita que se articulem e busquem melhores condições de trabalho. Ademais, houve relatos sobre a falta de condições relacionadas com o conhecimento das questões a serem discutidas, tanto pelos pais quanto pelos/as outros/as profissionais da educação atuantes nas unidades de ensino. Houve destaque também sobre a falta de espaços de discussão e responsabilização atribuída ao/à diretor/a no caso de falhas estratégicas.

Os relatos nos grupos focais evidenciaram os elementos que influenciam na consolidação de uma gestão democrática. Os trabalhadores consideraram que o movimento de gestão democrática, em muitos casos, se resume apenas à eleição de diretor/a e que é ainda incipiente no município, sendo necessário haver discussões mais aprofundadas com relação a essa temática. Nesse sentido, destacamos a fala de uma professora do ensino fundamental durante a realização dos grupos focais, a partir da questão relacionada com os espaços coletivos de discussão garantidos pela gestão nas unidades de ensino:

Democrático?! Em qual sentido? A gestão é democrática até o momento em que eles dependem da Seme, eles são analisados, eles são refém da Seme. Então não tem como ter democracia, se a ordem veio de cima. Agora a gente trabalha, também trabalha em alguns pontos que podem ser resolvidos pela própria escola [...] algumas coisas que a gente tem batido de frente a gente tem conseguido, outras não. Informação verbal apresentada um dos grupos focais realizados com os professores do ensino fundamental.

Nesse depoimento, percebemos a tensão entre a sensação da vivência de uma gestão democrática e os obstáculos enfrentados para que tal gestão realmente seja garantida. Na fala ainda podemos observar que os/as professores/as sentem distância da gestão democrática de sua prática. Isso fica claro, quando usam o pronome “eles”, referindo-se à gestão, ao invés de nós. A partir disso, podemos inferir que os professores não se sentem como partes da gestão. É como se ela estivesse fora da dimensão da realização de seu trabalho.

Os/as trabalhadores/as docentes demonstram que ainda faltam alguns elementos para que possam afirmar realmente que vivenciam uma gestão democrática. Nesse sentido, eles/elas problematizam os tempos, os modos e a participação coletiva, necessários a essa consolidação, conforme aponta Souza (2009).

Ampliando a discussão iniciada por Souza (2009), a readequação da gestão local das unidades de ensino segue as tendências gerais do capitalismo contemporâneo, o paradigma imposto pelas grandes instituições financeiras que, com o apoio de instâncias internas, afirmam que as reformas aumentam a eficiência das unidades de ensino.

O impacto dessa conjuntura nas políticas educacionais pode ser analisado a partir das novas formas de regulação implantadas recentemente. Duarte e Ferreira (2012) nos ajudam nessa análise quando analisam os impactos das novas formas de regulação no contexto escolar:

As autoras ressaltam que a metodologia das políticas educacionais no contexto das novas formas de regulação acaba por contribuir para a disseminação de uma lógica baseada em critérios de eficácia e eficiência. Nesse sentido, os/as trabalhadores/as docentes são afetados no sentido de terem de desempenhar atividades a partir dessa conjuntura. Interessante também é perceber que tal metodologia está intrinsecamente relacionada com os interesses do capitalismo transnacional, sendo aspectos relativos à lógica capitalista adaptada às políticas educacionais.

No bojo dessa lógica surgem novas formas de controle e avaliação das atividades desempenhadas nas unidades de ensino pelos docentes. Nesse sentido, cabe uma análise do tema da autonomia escolar frente às políticas de descentralização administrativa e financeira.

Com relação à maior autonomia na definição e desempenho de suas atividades, 82,63% dos respondentes da educação infantil e 86% dos respondentes do ensino fundamental declararam perceber tal fenômeno na unidade educacional em que atuam.

Os dados apontam que o/a professor/a acredita continuar desenvolvendo seu trabalho com autonomia, mesmo ciente de que este será submetido aos instrumentos de avaliação elaborados em instâncias superiores. De acordo com os dados, 60% dos/as trabalhadores/as docentes responderam existir, hoje, maior controle sobre suas atividades. Essa mesma taxa foi observada quando os respondentes não reconheceram pressão para cumprir novas práticas, pois, a incorporação de novas responsabilidades, para 90% deles, ocorre de maneira natural e 80% afirmaram que não se sentem constrangidos a mudarem sua forma de trabalho.

Essa dinâmica observada demonstra que as recentes políticas educacionais, reconhecidas como influentes no trabalho pedagógico, vêm imprimindo nos trabalhadores docentes uma maior responsabilização. Ao mesmo tempo em que vêm percebendo a incorporação de novas funções e responsabilidades, eles não se sentem forçados a dominar novas práticas; ao mesmo tempo em que se adaptam às novas exigências e se sentem responsáveis pelos índices educacionais, não se sentem constrangidos a mudar sua forma de trabalho. Ou seja, mesmo com a incorporação de novas responsabilidades, adaptando-se às novas exigências e percebendo a influência das políticas educacionais sobre seu trabalho, ainda acreditam que sua forma de trabalho não está sendo modificada.

Ball (2002) nos ajuda a compreender melhor essas questões quando apresenta a dinâmica das recentes reformas educacionais e sua influência na subjetividade dos/as professores/as e nas relações estabelecidas entre eles. O autor ressalta o deslocamento do modelo burocrático-profissional para o modelo gerencial. No primeiro, os métodos de controle estão mais aparentes, o que possibilita a manifestação das contradições de maneira mais visível. No modelo gerencial, o controle não se encontra tão aparente, uma vez que, “[...] as responsabilidades de gestão são delegadas e o espírito de iniciativa e a capacidade de resolver problemas são altamente valorizados” (BALL, 2002, p. 9). Ainda segundo o autor, outros modelos de controles são adotados, por exemplo, “[...] sistemas de avaliação/apreciação, definição de metas/objetivos, comparações de rendimentos/produção” (BALL, 2002, p. 9). Essas mudanças acabam por resultar numa naturalização do modelo gerencial, o que contribui para uma internalização nas subjetividades dos/as trabalhadores/as docentes. Esses, por conta da dinâmica cotidiana, acabam por reproduzir os modelos gerenciais sem muitos espaços de reflexão. Em resumo, conforme sintetiza Ferreira (2012, p. 50):

[...] a introdução, na década de 1990, das novas formas de regulação do trabalho educativo, geralmente assentadas na gestão de resultados e na ênfase na eficiência e eficácia dos serviços oferecidos à sociedade, fez da escola o núcleo da gestão e, entre os trabalhadores, o controle se tornou mais sutil, garantido por uma autonomia instrumental e individualista.

Portanto, como as atividades docentes são ampliadas com a permanência da organização do trabalho escolar, tal qual se encontra, percebemos que a autonomia desse trabalhador docente se torna relativa, pois, com tantas atividades para cumprir e também com a pressão recebida dos órgãos centrais, ao/a trabalhador/a docente ficam ainda mais restritos os espaços destinados aos estudos e reflexões necessários ao desempenho da prática pedagógica.

Dessa forma, a gestão democrática concebida pelos movimentos em defesa da escola pública, num contexto em que os trabalhadores docentes e os pais teriam tempo de debater as questões relacionadas com a comunidade escolar, torna-se um pouco distante. Tal fato pode ser confirmado a partir dos dados concernentes à participação dos pais na gestão dos problemas cotidianos da unidade educacional: 61% dos/as trabalhadores/as docentes da educação infantil e 75% dos/as trabalhadores/as docentes do ensino fundamental discordaram da afirmação de que os pais são bastante participativos e contribuem na gestão dos problemas cotidianos da unidade educacional.

Considerações finais

As políticas educacionais e os programas implementados a partir da década de 1990, no bojo, das reformas empreendidas no Estado brasileiro, com características neoliberais, imprimiram mudanças significativas na organização e gestão escolar. Tal conjuntura reconfigurou substancialmente o trabalho docente e os/as trabalhadores/as docentes. Os dados sobre as condições do trabalho docente coletados no survey, em 2010 e, depois em nível local, em 2013, permitem confirmar que as recentes políticas educacionais imprimem nos trabalhadores docentes uma maior responsabilização evidenciando um processo de intensificação do trabalho docente. As novas formas de regulação presente nas políticas educacionais a partir de 2003 podem ser percebidas por meio da legislação vigente e de programas que implicam na descentralização das atividades para as unidades escolares.

Nesse contexto, a escola se transforma no núcleo central da gestão e implementação das políticas educacionais. Dessa forma, o trabalho do/a diretor/a escolar fortalece sua centralidade na gestão da unidade de ensino. Os dados apontam o aumento e diversificação das atividades e competências do/a diretor/a, que precisa cada vez mais responder às demandas colocadas a partir dessa reconfiguração. Ademais, os dados apontam que o trabalho coletivo, primordial para a avaliação das políticas educacionais fica extremamente prejudicado devido à falta de tempo e ainda, a ausência de espaços de reflexão sobre os mecanismos que contribuem efetivamente para uma gestão democrática. A autonomia do/a trabalhador/a docente também passa por um processo de mudança. A medida que o controle sobre as atividades desempenhadas vêm ocorrendo, a forma de trabalho também é modificada, mas a incorporação de mecanismos de controle pelos/as trabalhadores/as docentes resulta na naturalização do modelo gerencial, de forma que a diminuição da autonomia perante o trabalho docente não seja percebida.

Os dados permitem afirmar que as condições de trabalho são determinantes na organização e gestão escolar. Nas últimas décadas, a escola se torna o núcleo da gestão das políticas educacionais, na práticas as atividades sob responsabilidade dos/as trabalhadores/as docentes se intensificam e as condições de trabalho permanecem a mesmas. Esse quadro contribui decisivamente para um aumento da responsabilização e intensificação do trabalho docente.

Importa ressaltar que o Plano Nacional de Educação (2014-2024), por meio da Meta 19, prevê o exercício da gestão a partir do fortalecimento de mecanismos de participação que envolvam a comunidade escolar; a constituição de fóruns permanentes de educação; a construção coletiva dos projetos político-pedagógicos, currículos escolares, planos de gestão escolar e regimentos escolares participativos; e a efetivação de processos de autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira. Para a efetivação dessa Meta, no entanto, é importante que sejam criadas condições materiais para o exercício da autonomia nas unidades de ensino.

Referências

BALL, Stephen J. Reformas escolas/reformar professores e os terrores da performatividade. Revista Portuguesa de Educação, Portugal, v. 15, n. 2, p.3-23, 2002.

BRASIL. Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília, 20 de dez. de 1996. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm>. Acesso em: 22 abri. 2011.

BRASIL. Lei n° 9.424 de 24 de dezembro de 2006. Dispõe sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, na forma prevista no art. 60, § 7º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e dá outras providências. Brasília, 24 de dezembro de 1996. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9424.htm>. Acesso em: 21 mar. de 2012.

BRASIL. Lei nº 11.494 de 20 de junho de 2007. Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb, de que trata o art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; altera a Lei no 10.195, de 14 de fevereiro de 2001; revoga dispositivos das Leis nos 9.424, de 24 de dezembro de 1996, 10.880, de 9 de junho de 2004 e 10.845, de 5 de março de 2004 e dá outras providências. Brasília, 20 de junho de 2007. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/Lei/L11494.htm>. Acesso em: 21 mar. 2012.

DUARTE, Adriana Maria Cancella; FERREIRA, Eliza Bartolozzi Ferreira. Política e gestão educacional: uma análise dos dados da pesquisa “Trabalho Docente na educação básica no Brasil”. In: OLIVEIRA, Dalila Andrade; VIEIRA, Lívia Fraga. Trabalho na educação básica: a condição docente em sete estados brasileiros. Belo Horizonte: Fino Traço Editora, 2012.

FERREIRA, Eliza Bartolozzi. Políticas educativas no Brasil no tempo de crise. In: FERREIRA, Eliza Bartolozzi; OLIVEIRA, Dalila Andrade (Org.). Crise da escola e políticas educativas. Belo Horizonte, MG: Autêntica Editora, 2009.

FONSECA, Marília. É possível articular o projeto político-pedagógico e o plano de desenvolvimento da escola? Reflexões sobre a reforma do Estado e a gestão da escola básica. In: FERREIRA, Eliza Bartolozzi; OLIVEIRA, Dalila Andrade (Org.). Crise da escola e políticas educativas. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2009.

OLIVEIRA, Dalila Andrade. Trabalho docente. In: OLIVEIRA, Dalila Andrade; DUARTE, Adriana Maria Cancela; VIEIRA, Lívia Maria Fraga. Dicionário: trabalho, profissão e condição docente. Belo Horizonte: UFMG/Faculdade de educação, 2010. 1 CD-ROM.

PINTO, José Marcelino de Rezende. A política recente de fundos para o financiamento da educação e seus efeitos no pacto federativo. Educ. Soc. [on-line], Campinas, v. 28, n. 100, Edição Especial, p. 877-897, 2007.

SHIROMA, Eneida Oto; GARCIA, Rosalba Maria Cardoso; CAMPOS, Roselane Fátima. Conversão das “almas” pela liturgia da palavra: uma análise do discurso do movimento Todos pela Educação. In: BALL, Stephan; MAINARDES, Jefferson (Org.). Políticas educacionais: questões e dilemas. São Paulo: Cortez, 2011.

SOUZA, Angelo Ricardo de. Explorando e construindo um conceito de gestão escolar democrática. Educação em Revista [on-line], Belo Horizonte, v. 25, n. 3, p.123-140, 2009.