O PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS (PAR) E AS REGRAS DO JOGO FEDERATIVO: DEBATE SOBRE A INTERDEPENDÊNCIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS

Resumo: Este artigo faz parte da pesquisa que analisa as diretrizes relacionadas à concepção, elaboração e execução do Plano de Ações Articuladas (PAR), discutindo seus limites e avanços mediante o regime de colaboração. Tomando como referencial a literatura que versa sobre o federalismo e suas nuances, tendo como marco regulatório brasileiro a Constituição Federal de 1988 e as concepções que regem o PAR, conclui-se que, na tentativa de fortalecer a coordenação federativa, o PAR traz implicações negativas do ponto de vista do pacto federativo, pois se sustenta em relações intergovernamentais cujo cerne está na dependência do ente local perante o nacional, prevalecendo a autoridade hierárquica entre os entes.

Palavras-chave: federalismo; gestão da educação; Plano de Ações Articuladas.

INTRODUÇÃO

A educação pública brasileira tem enfrentado desafios recorrentes ao longo do tempo. Os problemas tão conhecidos pela sociedade estão concentrados, dentre outros aspectos, nas questões que envolvem o tema da qualidade e os esforços a ela relacionados, que retratam a preocupação com as políticas educacionais delineadas para superar as dificuldades mais marcantes. Isso significa que, necessariamente, o papel do Estado na formulação das políticas deve ser considerado, especialmente no que diz respeito à oferta da educação básica no Brasil.

Uma análise circunstanciada sobre a educação deve, necessariamente, levar em conta a complexidade das relações que envolvem a organização político-territorial adotada pelo Estado, os limites históricos e sociais que demarcam o federalismo no Brasil e seus desdobramentos na área educacional. Sinalizando para melhorias nessa área, busca-se o fortalecimento do pacto federativo, a partir de relações de cooperação entre os entes federados, para a superação das assimetrias regionais que demarcam o cenário educacional brasileiro. Assim, este artigo analisa os aspectos fundantes do federalismo no contexto brasileiro, privilegiando a literatura que discute o papel dos entes federados após as mudanças ocorridas com a aprovação da Constituição Federal de 1988. Ainda, relaciona a temática à Educação, dialogando sobre o regime de colaboração e as diretrizes do Plano de Ações Articuladas (PAR).

Considerando que há tênues limites entre os espaços de poder compartilhados pelos entes federados, por vezes previstos na Constituição, busca-se uma maior clareza no compartilhamento do poder, mantendo a interdependência entre os entes por meio de regras claras de atuação em cada nível de governo. Questiona-se: o PAR fortalece o regime de colaboração? Seria possível afirmar que o PAR efetiva as regras do jogo federativo? Há a coexistência de interdependência, autonomia e cooperação?

Deve-se observar que a estruturação do federalismo na educação mescla-se à própria formação histórica brasileira, enfrentando um cenário marcado por desigualdades regionais, fragmentação do sistema político e dificuldades na divisão de atribuições entre os três níveis de governo. As diretrizes adotadas pelo governo em decorrência das novas exigências da sociedade, tendo como marco regulatório a Constituição Federal de 1988, favoreceram a instauração de arranjos sociais e políticos, voltados para a efetivação dos preceitos que regem o federalismo cooperativo, inclusive com o intuito de vencer os limites históricos da política educacional brasileira em sua dinâmica federativa.

No campo da educação, essa lógica de organização favoreceu a descentralização das ações, por meio da definição de competências para os diferentes entes federados e da introdução de novas iniciativas na gestão das relações intergovernamentais. No federalismo cooperativo, busca-se uma autonomia baseada na coexistência com a interdependência entre os entes. Sendo assim, a decisão de discutir o PAR baseia-se em sua relevância social e política, uma vez que a implementação das políticas educacionais tem proclamado novas tendências nas relações entre o Governo Federal e os municípios. O texto está organizado em duas partes. A primeira tece considerações sobre o federalismo brasileiro, refletindo sobre a necessidade de uma melhor coordenação federativa; e a segunda analisa os aspectos relacionados à gestão educacional disposta pelo PAR.

FEDERALISMO NO BRASIL PÓS CONSTITUIÇÃO DE 1988: O PAPEL DOS ENTES FEDERADOS NO REGIME DE COLABORAÇÃO

Considerando que o federalismo tem grande importância para o desenvolvimento da política social, mas que isso depende do contexto político em que as instituições estão inseridas e do tipo de federalismo adotado pelo Estado (PIERSON, 1995), é preciso analisar os arranjos administrativos e legais que estão na base das relações intergovernamentais no setor educacional brasileiro. A Constituição Federal (CF) de 1988 optou por um federalismo cooperativo. No terreno das políticas sociais, a Constituição foi pensada para ultrapassar o sistema hierárquico ou dualista, comumente centralizado, e os modelos de federalismo centrífugo e centrípeto (CURY, 2010), por isso propôs uma modalidade de federalismo cooperativo, com um sistema marcadamente descentralizado, caracterizado pela existência de funções compartilhadas entre as esferas de governo, dentro de limites expressos, reconhecendo a dignidade e a sua autonomia própria, e também pelo fim de padrões de autoridade e responsabilidade claramente delimitados (ALMEIDA, 2001; CURY, 2010). Mais um elemento que caracteriza a descentralização no Brasil está vinculado a associá-la à municipalização, constituindo “um modelo no qual, cada município, independente de suas diferenças, deveria assumir todo o rol de políticas públicas que cabem a esse ente federativo” (ABRUCIO, 2001, p. 102).

O pacto federativo assume como condição necessária a existência de autonomia. Mas, de que autonomia se está falando? É preciso insistir no fato de que, muito embora seja possível discutir o cenário em que o federalismo se desenvolveu no Brasil, deve haver um significado para a autonomia que seja inconfundível. Defende-se que os espaços de poder sejam compartilhados entre os entes federados, sabendo-se que os limites são tênues, mas entendendo que a mesma é condição necessária para a efetivação da democracia em âmbito federal. É por essa vertente que se mantém a unidade na diversidade, ou seja, resguardando a autonomia local.

A CF de 1988 está firmada como marco jurídico essencial à formalização do pacto federativo, pois reúne e, ao mesmo tempo, garante a autonomia de União, Estados, Distrito Federal e Municípios (art. 18), com competências privativas da União (art. 22), comuns aos entes (art. 23) e concorrentes entre os entes federados (art. 24). Em se tratando do regime de colaboração e com a finalidade de garantir o direito à educação, o art. 211 da CF de 1988, incluindo as alterações promovidas pela Emenda Constitucional 59/2009, preconiza que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios organizem seus sistemas de ensino em regime de colaboração. A LBD 9394/96 faz referência ao termo regime de colaboração nos artigos 5º, 8º, 9º, 10 e 74, apresentando formas colaboração entre todos os entes (art. 8º, 9º e 74), como também entre estados e municípios (art. 5º e 10), cabendo à União a coordenação da política nacional de educação, exercendo função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais. Quanto aos municípios, esses são responsáveis pela organização do sistema municipal de ensino, bem como ação redistributiva em relação as suas escolas.

O novo Plano Nacional de Educação 2014-2024 (Lei 13.005, de 25 de junho de 2014), traz em seu art. 13, com a instituição do Sistema Nacional de Educação, a articulação entre os sistemas de ensino, em regime de colaboração. Portanto, ao estabelecer o desenvolvimento de ações integradas, retoma os princípios do federalismo cooperativo. O espaço do município no regime de colaboração é afirmado pela via legal, por meio do direito à emissão de normas e estabelecimento de políticas, consolidando a não existência de relações hierárquicas entre as três esferas políticas de poder (União, estados e municípios), ao menos no âmbito da lei.

A coordenação federativa é necessária, portanto, porque existem diversas variáveis que comprometem a dinâmica dos arranjos federativos. Conforme coloca Abrucio (2005, p. 44), “para garantir a coordenação entre os níveis de governo, as federações devem, primeiramente, equilibrar as formas de cooperação e competição existentes, levando em conta que o federalismo é intrinsecamente conflitivo”. Pierson (1995) argumenta que o funcionamento dos sistemas federais claramente tem implicações para o poder político de grupos econômicos, suas escolhas de parceiros de coalizão e suas atitudes em relação à atividade política por cada nível de governo. Para que se possa concretizar o federalismo cooperativo sob uma coordenação nacional efetiva, é necessário, em primeiro lugar, apreender as raízes históricas que criam a natural tensão existente nos arranjos federativos, a saber, tensões entre unidade e diversidade, união e autonomia, cooperação e concorrência, centralização e descentralização. Em seguida, deve-se buscar compreender o tipo de heterogeneidade existente para traçar possíveis e distintos arranjos que possam resolver essas tensões, minando as diversidades para manter a unidade do Estado nacional.

Existe, no Brasil, uma grande conjugação de esforços no sentido da manutenção da unidade e da definição de uma identidade nacional. Reduzir os efeitos das heterogeneidades brasileiras é tarefa premente dos governos, a partir de políticas de Estado que, gradativamente, superem as desigualdades regionais. Isso permite afirmar que a coordenação federativa no Brasil deve reunir políticas sociais de combate às desigualdades, considerando, de um lado, a capacidade político-administrativa de cada estado e município, para prestar assistência aos entes que dela necessitem, e, de outro lado, a diversidade de interesses da sociedade.

O PLANO DE METAS COMPROMISSO TODOS PELA EDUCAÇÃO E O PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS EM TRÊS FASES: CONCEPÇÃO, ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO NO HORIZONTE DO FEDERALISMO COOPERATIVO

Ao apresentar o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) como programa de ação, contemplou-se o Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, programa estratégico do PDE para o planejamento e a gestão educacional na educação básica. A sequência adotada para a concretização dos objetivos do MEC está assim relacionada: o PDE funciona como um grande guarda-chuva que abarca diversos programas, dentre os quais encontra-se o Plano de Metas, que, por conseguinte, referenda o PAR. A UNESCO desenvolveu um relatório no qual descreve o histórico acerca da concepção e criação do Plano de Metas, bem como do processo de sua implementação. Declara-se, nesse documento, que os pontos mais importantes postos em pauta para a criação do Plano de Metas foram (BRASIL, 2010, p. 6-7):

- a necessidade de realizar um diagnóstico da situação educacional de cada Estado e cada Município, assim como a elaboração de plano de ação;

- a prioridade de atendimento, pelo MEC, aos municípios com menor IDEB;

- o agrupamento dos programas e ações do MEC e FNDE em eixos temáticos, linhas de ação e itens financiáveis.

Assim, tomando como alicerce o disposto nos art. 23, inciso V, art. 205 e art. 211, parágrafo 1º, da Constituição Federal de 1988, e nos arts. 8º a 15 da LDB 9394/96, o Plano de Metas foi instituído por meio do Decreto 6.094, de 24 de abril de 2007 e se intitula, no art. 1º, como “a conjugação dos esforços da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, atuando em regime de colaboração” (BRASIL, 2007a). Porém, ao analisar o relatório da UNESCO, percebe-se que uma primeira versão do Plano de Metas foi elaborada inicialmente por dois consultores do MEC, para, depois, ser discutida e referendada em reunião com outras oito pessoas, representantes do MEC, FNDE, UNICEF, UNESCO e INEP (BRASIL, 2010). Portanto, se a elaboração desse documento-base não contou com a participação de todos os entes federados, a “conjugação de esforços” não se deu no sentido da discussão coletiva sobre os objetivos e princípios do programa ou das estratégias de execução.

O Decreto 6.094 apenas define as atribuições dos municípios para concretizar as metas, acarretando implicações negativas do ponto de vista do pacto federativo, do regime de colaboração e das relações intergovernamentais, pois não se efetivaram os princípios da interdependência, da autonomia, da cooperação, nem a garantia da equidade. Ora, se com a redemocratização, o município “ganhou” autonomia pela via da descentralização, deveria, portanto, fortalecer sua capacidade institucional de formulação e implementação de políticas educacionais, mas permanece na retaguarda do Governo Federal, atuando como mero executor da política. Segundo Elazar (2011), o problema da descentralização é que, devido à existência da autoridade de um governo central, este pode descentralizar e recentralizar novamente, se quiser. Não seria esse o caso da concepção do Plano de Metas? Defende-se que sim, pois o MEC recentralizou a concepção do Plano para depois descentralizar apenas sua execução, como será discutido mais adiante.

O PAR 2011-2014 sofreu alterações em sua estrutura, passando a contemplar um maior número de indicadores em relação a sua primeira versão. De acordo com o Manual, “foram incluídos novos indicadores, bem como alguns já existentes tiveram sua redação aprimorada, para que o diagnóstico seja realizado de forma mais próxima da realidade de cada município e com maior precisão” (BRASIL, 2011, p. 6). O modelo proposto pelo MEC sofreu modificações significativas, porém esse momento não se configurou como uma etapa participativa, em que os municípios pudessem propor, criticar, sugerir. Entende-se as limitações do Governo Federal em coordenar uma política pública de dimensão territorial, mas considera-se que o espaço para a colaboração estaria mais concretamente firmado se tivesse ocorrido abertura à participação dos municípios na avaliação das mudanças. Nesse sentido, Garcia e Queiroz (2012, p. 190) avaliam que “a participação dos sujeitos nos processos decisórios não tem sido uma constante na história da educação brasileira”. Destarte, a autonomia do município foi mais uma vez cerceada; não puderam participar do processo de concepção do PAR, e agora, quando haveria a possibilidade de serem contemplados para colaborar com o novo modelo, não puderam, mais uma vez, participar. Restou-lhes, portanto, refletir sobre os indicadores do diagnóstico, elaborar o PAR 2011-2014 e executar as ações definidas.

Sobre a segunda fase, de elaboração do PAR pelo município, mudanças significativas na relação entre a União e os entes federados foram introduzidas com o Plano de Metas. Reconhecendo as dificuldades de grande parte dos municípios, o MEC compromete-se a oferecer assistência técnica aos mesmos na elaboração do PAR. Nessa perspectiva, Saviani (2009) posiciona-se em favor da iniciativa de construir um processo sistemático e continuado de assistência, pois, em razão das insuficiências técnicas e financeiras e dos altos índices de desigualdades entre os municípios, a transferência do ensino fundamental aos mesmos tem se constituído como um ponto de estrangulamento, agravando as deficiências qualitativas da educação. É nesse sentido que Pierson (1995) argumenta que, no dilema do shared decision making (tomada de decisão conjunta), as unidades constituintes podem empregar estratégias variadas para contornar arranjos que achem problemáticos. O Plano de Metas seria, nesse contexto, uma das estratégias do Governo Federal para minimizar essas insuficiências. Nesse sentido, visto do ângulo político, “o planejamento está intimamente ligado à própria estrutura do regime federativo e das condições por ele impostas no que diz respeito ao movimento de centralização-descentralização administrativa e financeira” (FERREIRA; FONSECA, 2011, p. 81).

A concretização dos objetivos do Plano de Metas está atrelada ao que dispõem os arts. 3º, 4º e 5º, do Decreto 6.094, estabelecendo o termo de compromisso como condição para a adesão ao Plano e o IDEB como indicador para a verificação do cumprimento das metas fixadas no termo de adesão. Na verdade, o Decreto trata a adesão como voluntária, mas condiciona o recebimento do apoio à assinatura do termo, ao compromisso de realização da Prova Brasil e à elaboração do PAR. E as ações do mesmo foram direcionadas pelas projeções do IDEB, com o objetivo de serem atingidas as metas intermediárias previstas pelo MEC.

Haddad (2008, p. 14, grifo nosso) considera o PAR uma política que “agrega ingredientes novos ao regime de colaboração”. Nas palavras do então Ministro da Educação, esses ingredientes estariam relacionados a “convênios unidimensionais e efêmeros” que foram substituídos pelo PAR, visando a garantir a sustentabilidade das ações que o compõem (HADDAD, 2008, p. 14), mas é necessário considerar que, embora se perceba, com essa iniciativa, uma maior transparência em relação ao uso dos recursos financeiros públicos, a adesão ao PAR direcionou estados e municípios a seguirem as estratégias preestabelecidas pelo MEC, limitando a ação dos entes às metas concebidas em âmbito nacional. Se o espaço do município no regime de colaboração é afirmado pela Constituição Federal de 1988, quando mediante o alargamento de responsabilidades e competências, possibilitou aos municípios criarem seus próprios sistemas de ensino, atribuindo-lhes autonomia relativa na formulação de políticas educacionais, aqui, com o PAR, esse espaço foi sendo restringido, com a autonomia dos entes subnacionais sendo cingida, sobretudo no que se refere a sua possibilidade de conceber políticas locais.

Nesse sentido, o conteúdo do livro do PDE utiliza um discurso que não corrobora com a prática demandada aos gestores municipais, pois emprega termos que remetem à ideia de que há tomada de decisão conjunta (WRIGHT, 1978; WATTS, 2006), porém, na prática, descentralizou-se para a gestão municipal apenas a elaboração do PAR, não compartilhando com os entes de todas as fases que o compõe. Isso fica claro pelo art. 14 da Resolução FNDE nº 47/2007, quando diz que “os Municípios [...] serão comunicados sobre [...] o regime de colaboração” (BRASIL, 2007b, p. 1, grifo nosso). O texto diz que os Planos de Ações Articuladas serão “construídos com a participação dos gestores e educadores locais, baseados em diagnóstico de caráter participativo, elaborados a partir da utilização do Instrumento de Avaliação de Campo, que permite a análise compartilhada do sistema educacional” (HADDAD, 2008, p. 14, grifo nosso). Para que essa afirmação pudesse ser mais bem concretizada, deveria haver dois tipos de estrutura: intergovernamental, para facilitar a consulta, a coordenação e a tomada de decisão conjunta entre os governos, e intragovernamental, permitindo a coordenação das relações com outros entes, de modo a participarem efetivamente dessas interações (WATTS, 2006).

Analisando a terceira fase, execução do PAR pelo município, questiona-se: essa execução estaria relacionada à descentralização de ações? Estaria, enfim, proporcionando o regime de colaboração? Para discutir essas questões é necessário refletir sobre o conteúdo dos planos. Existem, basicamente, três formas de cumprimento das subações que compõem os planos (BRASIL, 2011): assistência técnica do MEC, assistência financeira do MEC e executada pelo município. Assim, elaborado o PAR, o município deve realizar uma parte das ações, mas também fica na dependência do MEC, à espera da assistência técnica e financeira. Ou seja, o município deve desenvolver algumas ações no âmbito local, mas estas estão atreladas a um conjunto de outras ações vinculadas. Poderia, então, o PAR, na fase de execução, aproximar-se da ideia de pacto de colaboração? Possivelmente essa política tem a intenção de promover a “unidade na diversidade”, expressão primeira do federalismo cooperativo, na medida em que pretende, no universo de mais de cinco mil municípios brasileiros, com suas especificidades regionais, garantir que todos tenham o mesmo diagnóstico e o mesmo padrão para os planos de ação. Ainda, que tenham todos a oportunidade de receber assistência técnica e financeira do MEC.

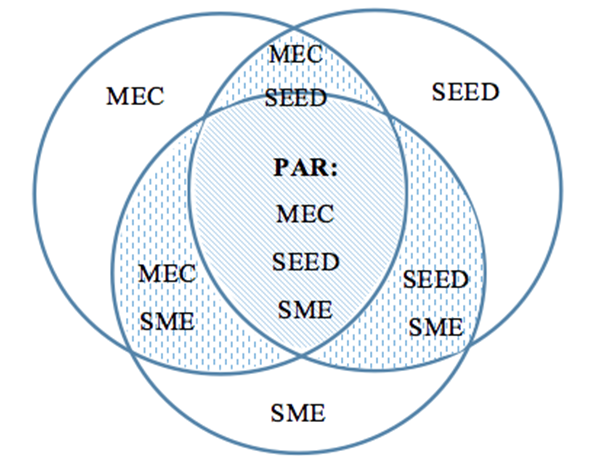

O MEC exerce sua função de coordenação federativa, assumindo como desafio o papel de “estimular que as formas de colaboração entre os sistemas de ensino sejam cada vez mais orgânicas” (BRASIL, 2014, p. 8). Por meio do Plano de Metas, o PAR se apresenta como instrumento que visa à superação das lacunas de articulação federativa, buscando, no horizonte das relações verticais, fundamentar e concretizar o alcance das metas nacionais. Ainda assim, avalia-se que as relações intergovernamentais estabelecidas com os procedimentos operacionais determinados para a elaboração dos planos de ação, estaria, dentro dos modelos delineados por Wright (1978) Podem existir três modelos de relações de autoridade entre as entidades políticas: autoridade independente (autonomia), a autoridade inclusiva (hierarquia) e autoridade interdependente (barganha). em um padrão que foge ao ideal de autoridade interdependente. Buscando uma aproximação com o modelo, existiriam arenas de interdependência para a concepção e a elaboração da política educacional no entorno do PAR, prevalecendo a barganha entre o Ministério da Educação (MEC), Secretaria Estadual de Educação (SEED) e Secretaria Municipal de Educação (SME) sobre o conteúdo dessa política educacional, conforme ilustra a Figura 1.

Fonte: elaborado pelos autores (2015) com base em Wright (1978)

No entanto, tomando como base a exposição acerca do modo pelo qual o PAR foi concebido e elaborado nos ciclos 2007-2010 e 2011-2014, bem como pela maneira como sua execução está pautada, verifica-se que, na prática, esse modelo não está em vigor. Ademais, não se percebem arenas de negociação relacionadas à concepção do PAR que tenham envolvido os entes federados dos níveis estadual e local. Tal entendimento também se dá pelo fato de que o MEC reuniu as informações do PAR no sistema de informações SIMEC, que concentra os dados das três etapas que compõem a elaboração/execução do PAR: diagnóstico da realidade do município, elaboração dos Planos de Ação e monitoramento das ações planejadas. No entanto, o SIMEC incorporou um modelo elaborado pelo MEC, em uma estrutura padrão para todos os municípios brasileiros que não permite levar em consideração as especificidades da realidade local. Compreende-se, assim, que não é o modelo que se adequa às necessidades municipais, mas é o município que precisa se adaptar ao modelo proposto, ou – por que não dizer? – imposto.

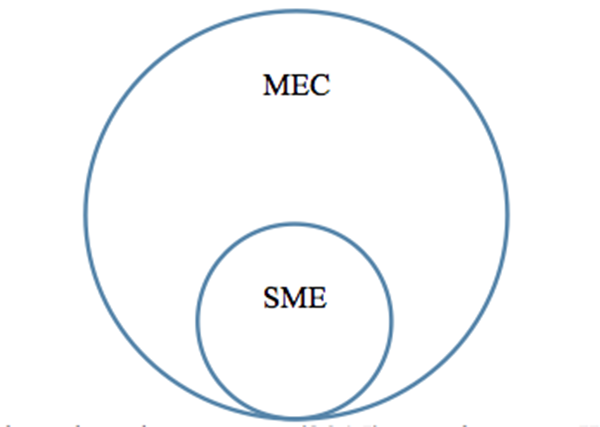

O padrão de relações intergovernamentais que sustenta a lógica do PAR está relacionado ao modelo de autoridade inclusiva, no qual os estados e municípios configuram-se como unidades administrativas, e o governo nacional, como centralizador das decisões. Tal modelo estaria desenhado da seguinte forma (Figura 2):

Fonte: elaborado pelos autores (2015) com base em Wright (1978)

As relações, nesse modelo, baseiam-se em um relacionamento cujo cerne está na dependência do ente local perante o nacional, ou seja, prevalece a autoridade hierárquica entre os entes. Os argumentos que sustentam que, no âmbito do PAR municipal, o MEC estabelece uma relação com as Secretarias Municipais de Educação em que prevalece a hierarquia são:

- os relatos da UNESCO demonstram que o PAR foi pensado e planejado para todo o território nacional a partir de um pequeno grupo de consultores do MEC;

- criou-se uma estrutura padrão, sendo o PAR inserido em um único modelo de diagnóstico e análise, não contemplando todas as especificidades regionais;

- o segundo ciclo de planejamento foi iniciado (2011-2014) com alguns ajustes na metodologia, porém, não se tem relatos do envolvimento dos municípios nessa avaliação;

- ao utilizar um sistema de informação como instrumento de operacionalização do PAR criou distanciamentos entre os municípios no quesito da competência técnica para manusear o sistema.

Refletir sobre como seria se o modelo de autoridade sobreposta estivesse em vigor é importante porque fornece a base conceitual para ir além do que se apresenta no campo situacional, permitindo pensar sobre diferenças nas relações entre os entes federados, quando compartilham competências em termos de políticas educacionais. É preciso pensar nas dificuldades de concretização do modelo. As relações baseadas em autoridade sobreposta requerem um processo decisório de negociação, ou seja, um processo de tomada de decisão que difere de uma abordagem hierárquica ou independente. No entanto, conforme alertam Agranoff e Radin (2014), os requisitos legais e formais ligados à implementação de programas federais tendem a se reverter para esses dois modelos tradicionais, pois as regras e regulamentos estabelecidos raramente criam um método adequado para conceber espaços e processos de relações de barganha. Ademais, quanto maior o número de atores envolvidos no processo de implementação de políticas, mais complexo é esse processo.

Ainda que o modelo de autoridade sobreposta possua limites a sua implementação, as seis características originais propostas por Wright (1978) não só permanecem atuais, como também têm crescido, conforme constatam Agranoff e Radin (2014): a) o poder está cada vez mais disperso – pode variar do governo federal para os estados, para os governos locais, ONGs, empresas subcontratadas; b) a autonomia continua sendo limitada, mas defini-la é cada vez mais difícil, com tantos atores e interesses; c) a interdependência é mais facilmente reconhecida, mas cada vez mais problemática em termos práticos; d) embora a cooperação seja bastante procurada, a natureza competitiva das diversas organizações envolvidas é latente; e) a barganha e a negociação permanecem, mas agora estende-se para além das preocupações sobre a responsabilidade dos programas, pois incluem informação, conhecimento, recursos e uma série de questões legais; f) e, por último, a negociação continua sendo a principal ferramenta interativa, mas segue, frequentemente, outros processos de relações intergovernamentais, que vão desde parâmetros regulamentares de dois níveis de governo a processos pluripartidários organizados em rede. Assim, para que o PAR possa ser considerado como uma política em que prevalece a barganha e a negociação, será necessário superar o modelo hierárquico vigente, pois, atualmente, a política educacional planejada pelo ente federado nacional, o MEC, é apenas executada pelo ente local, o município.

CONCLUSÃO

Esse artigo analisou as concepções que regem o PAR, sob o prisma da literatura que versa sobre o federalismo e suas nuances. Nas três fases que compreendem a discussão em torno no PAR – concepção, elaboração e execução – observou-se um primeiro momento de total centralização por parte do MEC, com a concepção do PAR 2007-2010 e também com as mudanças promovidas no PAR 2011-2014, sendo pensadas exclusivamente por uma pequena equipe do MEC. Em um segundo momento, o MEC descentraliza para o município a fase de elaboração do PAR, dando a impressão de que, por meio da descentralização, o município estaria por exercer sua autonomia em termos do planejamento educacional, mas tal autonomia é regulada pela própria estrutura padrão que foi criada. E, em um terceiro momento, está a execução das ações, fase marcada por uma articulação federativa um pouco mais acentuada.

O PAR é um mecanismo institucional do Governo Federal que intenciona proporcionar o fortalecimento das relações intergovernamentais no âmbito da educação básica, visando à melhoria da qualidade da educação. Para isso, traz como pauta a coordenação federativa de um rol de ações concebidas pelo MEC, com a execução de objetivos compartilhados com os municípios. De um lado, o PAR representa um avanço no sentido de garantir a adesão, mediante termo de compromisso, de todos os municípios brasileiros para realizar sua elaboração. Tal fato permite que o MEC coordene ações padronizadas em todo o território nacional, monitorando, a partir do IDEB, a qualidade de educação básica nacional. De outro lado, não se pode afirmar que o PAR é garantidor da combinação de autogoverno (self-rule) e normas compartilhadas (shared rule), pois o mesmo não permite ao município exercer sua autonomia, uma vez que, o município não pode alterar ou excluir qualquer uma das ações, tampouco acrescentar outras ações que considere essenciais.

Conclui-se que o município não tem desempenhado um papel central no que concerne à concepção e à elaboração do PAR. Se Opeskin (2001) já discutiu que a imagem de camada de bolo (layer-cake), com cada nível de governo com pouca oportunidade ou necessidade de interação está ultrapassada, sendo a realidade atual mais parecida com um bolo mármore (marble cake), ou seja, com uma mistura de atividades e de relações de cooperação entre os diferentes níveis de governo, então, o PAR está sustentado na visão tradicional da camada de bolo no federalismo (layer-cake), com os três níveis de governo quase totalmente separados (SHAFRITZ; RUSSELL; BORICK, 2013). Isso contrasta com o que propõe o regime de colaboração, pois esse tipo de descentralização de ações não atua com interdependência, não é garantidora de autonomia para o município nem fortalece a ideia de cooperação do pacto federativo. A autonomia do município é ferida ao não permitir que possa participar da concepção do PAR, tampouco possa decidir, na fase de elaboração, sobre o conteúdo dos planos, restando apenas executá-los. Isso posto, somente é possível deduzir que as relações intergovernamentais entre os entes desembocaram, no dilema do shared decision making, em uma tomada de decisão conjunta que levou a arranjos políticos por vezes insatisfatórios.

REFERÊNCIAS

ABRUCIO, F. L. A reconstrução das funções governamentais no federalismo brasileiro. In: HOFMEISTER, Wilhelm; CARNEIRO, José Mário Brasiliense (Org). Federalismo na Alemanha e no Brasil. São Paulo: Fundação Konrad Adenauer, Série Debates n. 22, vol. I, abril, 2001. p. 95-105.

______. A coordenação federativa no Brasil: a experiência do período FHC e os desafios do governo Lula. Revista de Sociologia e Política, Curitiba, v. 24, p. 41-67, 2005.

AGRANOFF, R.; RADIN, B. A. Deil Wright’s Overlapping Model of Intergovernmental Relations: the basis for contemporary Intergovernmental Relationships. Publius: the journal of federalism, Easton, PA, 9 set. 2014. Disponível em: <http://publius.oxfordjournals.org/content/45/1/139>. Acesso em: 20 out. 2015.

ALMEIDA, M. H. T. Federalismo, democracia e governo no Brasil: idéias, hipóteses e evidências. Revista Brasileira de Informação Bibliográfica em Ciências Sociais, n.51, p.13-34, 2001.

BRASIL. Constituição [de 1988] da República Federativa do Brasil. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 1988.

______. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 1996.

______. Decreto nº. 6.094, de 24 de abril de 2007. Dispõe sobre a implementação do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, pela União Federal, em regime de colaboração com Municípios, Distrito Federal e Estados, e a participação das famílias. Brasília, DF, 2007a.

______. Resolução FNDE n. 47/2007. Altera a Resolução CD/FNDE n. 29, de 20 de julho de 2007, que estabelece os critérios, os parâmetros e os procedimentos para a operacionalização da assistência financeira suplementar e voluntária a projetos educacionais, no âmbito do Compromisso Todos pela Educação. Brasília, DF, 2007b.

______. Ministério da Educação. Documento Técnico contendo o histórico acerca da criação e implementação do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação e as perspectivas de continuidade. Brasília, DF, 2010. Técnica Fabiane Robl.

______. Ministério da Educação. Orientações para elaboração do Plano de Ações Articuladas (PAR) dos Municípios (2011-2014). Brasília, DF, 2011.

______. Ministério da Educação. Planejando a Próxima Década: conhecendo as 20 metas do Plano Nacional de Educação. Brasília, DF, 2014.

______. Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014. Aprova o Plano Nacional de Educação (PNE) e dá outras providências. Diário Oficial da União [da] República Federativa do Brasil. Brasília, DF, 2014.

CURY, C. R. J. A questão federativa e a educação escolar. In: OLIVEIRA, Romualdo Portela de; SANTANA, Wagner (Org.). Educação e federalismo no Brasil: combater as desigualdades, garantir a diversidade. Brasília: UNESCO, 2010. p. 149-168.

DOURADO, L. F. Sistema Nacional de Educação, Federalismo e os obstáculos ao direito à educação básica. Educação & Sociedade, Campinas, v. 34, n. 124, p. 761-785, jul./set. 2013.

ELAZAR, D. J. Anàlisi del federalisme i altres textos. Barcelona: Institut d’Estudis Autonòmics, 2011.

FERREIRA, E. B.; FONSECA, M. O planejamento das políticas educativas no Brasil e seus desafios atuais. Perspectiva, Florianópolis, v. 29, n. 1, p. 69-96, jan/jun. 2011.

GARCIA, L. T. S.; QUEIROZ, M. A. Planejamento e relações de poder: antagonismos na política educacional. Revista Educação em Questão, Natal, v. 43, n. 29, p. 182-207, maio/ago. 2012.

HADDAD, F. O Plano de Desenvolvimento da Educação: razões, princípios e programas. Brasília: Ministério da Educação, 2008.

OPESKIN, B. R. Mechanisms for intergovernamental relations in federations. International Science Journal, n. 53, p.129-138, 2001.

PIERSON, P. Fragmented Welfare States: federal institutions and the development of social policy. Governance: an international journal of policy and administration, v.8, n.4, p. 449-478, out.1995.

SAVIANI, D. PDE – Plano de Desenvolvimento da Educação: análise crítica da política do MEC. Campinas, SP: Autores Associados, 2009.

SHAFRITZ, J. M.; RUSSELL, E. W.; BORICK, C. P. Introducing Public Administration. 8. ed. Harlow: Pearson Education, 2013.

WATTS, R. Origins of Cooperative and Competitive Federalism. In: GREER, Scott L (Ed). Territory, democracy, and justice: regionalism and federalism in western democracies. London, Pallgrave Macmillan, 2006. p. 201-223.

WRIGHT, D. S. Del Federalismo a las Relaciones Intergubernamentales en los Estados Unidos de America: una nueva perspectiva de la actuación reciproca entre el gobierno nacional, estatal y local. Revista de Estudios Políticos, Madrid, nº 6, 1978. p. 5-28.