A GESTÃO POR RESULTADOS E OS REFLEXOS NO TRABALHO DO DIRETOR ESCOLAR

Resumo: As mudanças no cenário da administração dos sistemas de ensino têm evoluído de uma posição mais centralizada e regulamentadora para uma forma de administração com um enfoque gerencial, com maior flexibilidade quanto aos processos locais e maior interesse nos resultados. O presente artigo baseia-se nas análises preliminares sobre a gestão da educação básica desenvolvidas no âmbito da pesquisa Trabalho Docente na Educação Básica no Brasil. Traz como proposta um esforço para compreensão do tipo de gestão atribuído à escola pública no Brasil com vistas a depreender as relações entre avaliação e gestão. Percebe-se uma centralidade do trabalho do diretor escolar, responsável pela coordenação da atividade educativa em sua escola e pela condução das reformas por meio de sua equipe educativa.

Palavras-chave: diretor escolar; gestão escolar; políticas de avaliação;

As mudanças no cenário da administração dos sistemas de ensino têm evoluído de uma posição mais centralizada e regulamentadora, prevalecente da década de 1970, para uma forma de administração com um enfoque gerencial, com maior flexibilidade quanto aos processos locais e maior interesse nos resultados. As transformações das políticas educativas, decorrentes, sobretudo, das mudanças estruturais do capitalismo apresentadas nas décadas finais do século XX, interferem nos sistemas escolares, passando a gestão escolar a ser compreendida como uma função central, o que repercute em mudanças no perfil, na prática e na atuação de quem a exerce. Os sistemas de ensino vêm adotando formas de gestão baseadas em modelos empresariais que ressaltam o gerencialismo como norma na busca da melhoria da qualidade da educação. Assim, a gestão escolar vê-se como uma função central no contexto escolar, tendo que exercer o papel mediador entre os diversos atores que se encontram nas escolas e assumindo a responsabilidade pelos resultados escolares.

O presente artigo baseia-se nas análises preliminares sobre a gestão da educação básica no país desenvolvidas no âmbito da pesquisa Trabalho Docente na Educação Básica no Brasil – Fase II (TDEBB – Fase II). Traz como proposta um esforço para compreensão do tipo de gestão atribuído às unidades educacionais públicas no Brasil com vistas a depreender as relações entre avaliação e gestão, colocando em foco a gestão por resultados que tem sido estabelecida em algumas redes públicas de ensino nos últimos anos.

Realizada entre os anos de 2012 e 2015, a pesquisa TDEBB – Fase II, desenvolvida pelo Grupo de Estudos sobre Política Educacional e Trabalho Docente da Universidade Federal de Minas Gerais (GESTRADO/UFMG), apresenta-se como um desdobramento da pesquisa anterior realizada entre os anos de 2009 e 2012 a qual realizou um survey junto a mais de oito mil docentes em sete estados e trinta e cinco municípios no país, totalizando um universo de quarenta e duas redes de ensino da educação básica pesquisadas. Em 2013, uma oitava unidade federativa (Pernambuco) foi incluída na amostra. Nesta nova etapa, outros 981 docentes e 612 funcionários de escola foram entrevistados por meio do survey, superando, no compito geral de entrevistas das duas etapas, dez mil profissionais da educação pesquisados.

A partir do estudo exploratório realizado na primeira fase da pesquisa TDEBB, buscou-se conhecer em que medida as mudanças trazidas pela nova regulação educativa impactam na constituição das identidades e dos perfis dos profissionais de educação básica, identificando estratégias desenvolvidas pelos docentes para responder as exigências que lhes são apresentadas. Procurou-se também conhecer as formas de organização e gestão escolar e suas consequências para a formação e carreira docente, observando ainda seus efeitos sobre a saúde destes profissionais.

Dentre os objetivos propostos na pesquisa TDEBB – Fase II, as análises sobre a gestão das unidades de educação básica ganharam destaque. Para tanto, foram realizadas entrevistas em profundidade com diretores em unidades educacionais nas cinco capitais contempladas pela investigação, a saber: Belo Horizonte/MG, Goiânia/GO, Belém/PA, Recife/PE e Curitiba/PR. Além disso, buscou-se outros enfoques para compreensão dos sujeitos e dos processos aí envolvidos, dentre eles: uma ampla revisão da legislação e a produção acadêmica concernentes à gestão nos últimos 15 anos; um estudo exploratório a partir dos dados do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) e a concepção da gestão escolar a partir da visão dos professores explorada em grupos focais.

NOVA GESTÃO PÚBLICA E A CENTRALIDADE DO TRABALHO DO GESTOR ESCOLAR

O levantamento da produção acadêmica sobre gestão escolar proposto na pesquisa TDEBB – Fase II constatou, nos últimos 15 anos, as mudanças na gestão educacional e escolar segundo os efeitos das políticas de resultados, com vistas à “melhoria da qualidade em educação”. Procurou-se observar quais são as mudanças nas atribuições dos gestores, quais as repercussões sobre o seu desempenho e qual a percepção dos diretores de escola sobre a função que exercem. Procurou-se, dessa forma, identificar elementos que possam contribuir na compreensão da gestão dos sistemas de ensino na contemporaneidade brasileira.

A partir desta revisão é possível definir com clareza períodos distintos da história da gestão educacional/escolar no Brasil os quais trouxeram consigo preponderâncias que, desde o princípio, se mostraram em uma relação de disputa. O primeiro período refere-se à época anterior à Constituição Federal de 1988. Trata-se do momento em que a gestão escolar é vista como uma função de caráter mais técnico, dentro dos preceitos da escola da administração, tendo como funções a coordenação, o controle, a organização, a direção e a avaliação das ações da escola. Ribeiro (1968) ressalta este caráter técnico da administração escolar concebendo a escola moderna como uma “grande empresa do Estado”, na qual esse gerenciamento exerce funções estritamente instrumentais a serviço de um sistema ou uma unidade escolar.

Contrapondo a visão tecnicista de administração escolar, Teixeira (1968) ressalta que a gestão nas escolas vai além de um caráter técnico preconizado pelo perfil empresarial de administração. Embora possam ter elementos complementares, trata-se de duas formas polarmente opostas. Segundo o autor, na administração empresarial, “a humanização do trabalho é a correção do processo de trabalho, na educação o processo é absolutamente humano e a correção um certo esforço relativo pela aceitação de condições organizatórias coletivas inevitáveis” (TEIXEIRA, 1968, p. 15).

A visão de Teixeira (1968), dentre outros preceitos, encaminhará o que chamamos de segundo período da gestão escolar/educacional identificado na revisão de literatura realizada no âmbito da pesquisa TDEBB – Fase II, onde ganham força os pressupostos da “gestão democrática”. Este período é marcado pelos movimentos democráticos do final da década de 1980, época dos congressos nacionais de educação. Pauta dos movimentos sociais do período, a gestão democrática culmina como princípio, enquanto gestão escolar pública, tanto na Constituição Federal de 1988, como na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96).

A partir da década de 1990, ganha ímpeto no país um movimento sob a influência dos pressupostos do gerencialismo (Nova Gestão Pública) e da qualidade total como forma de gestão que vem acompanhado das reformas neoliberais que se generalizaram na região latino-americana no período. As transformações ocorridas pelo processo de reestruturação produtiva e a ênfase na flexibilidade das relações trabalhistas acabam por influenciar a gestão pública (HARVEY, 2009). A produção acadêmica sobre gestão escolar da década de noventa é predominantemente de crítica e resistência a essas reformas. O terceiro período, que se consuma a partir do século XXI, é de pesquisas e estudos que refletem sobre as pressões e exigências sofridas e exercidas pela gestão escolar por melhores resultados acadêmicos, tendo a avaliação como principal instrumento de controle com a utilização dos indicadores educacionais para medir esses resultados. Os modelos de regulação dos sistemas educativos denominados de Estado-avaliador ou governança por resultados centram-se na alavanca da avaliação, da prestação de contas e da responsabilização (LESSARD, 2010). Buscam a melhora da qualidade do sistema de ensino via promoção da avaliação e da contratualização das escolas.

Essa demarcação teórica de períodos da administração educacional nos é clara, também, nos estudos de Thiesen (2014, p. 197). Segundo o autor,

[...] no âmbito da América Latina, vemos que para um paradigma marcado pela racionalidade instrumental e técnica dos anos 1950-1970, a ideia de administração educacional e escolar parece ter assentado bem. Já a partir dos 1980, com a mudança na matriz política em função dos movimentos de abertura democrática, a expressão que melhor se assentou foi a de gestão democrática. Dos anos 1990 em diante a ideia de gerenciamento da educação e da escola parece ganhar maior espaço, trazendo consigo terminologias complementares como liderança e governança.

No mundo acadêmico, surge uma forte crítica à visão empreendedora da gestão e à qualidade total em educação. Dá-se aí ensejo aos Congressos Nacionais de Educação os quais defenderam a prerrogativa de uma gestão escolar mais participativa e que contemplasse os movimentos sociais. É a gestão democrática, aspiração bem antiga de vários segmentos da área educacional, a efetivação do princípio de igualdade social e política.

Podem-se interrogar quais os condicionantes sociais e econômicos que levariam os sistemas educacionais ao movimento do emprego das avaliações como instrumentos de gestão educacional, característicos do momento atual, em estudo. No final da década de 1990 e início do século XXI, segundo Carvalho (2009), vimos crescer, em vários países, as exigências e influências dos organismos internacionais no que se refere à eficácia escolar Por “eficácia escolar”, entende-se a capacidade das instituições escolares de interferir positivamente, por meio de políticas e práticas educativas, no desempenho dos alunos. Ou ainda, segundo Brooke (2010), o termo expressa o grau em que tais instituições cumprem suas funções mediante a satisfação dos objetivos e metas fixados a ela. Difere-se da “eficiência”, a qual se refere ao custo e volume dos insumos e produtos. dos sistemas educacionais, conduzindo e orientando as políticas educativas nacionais. Documentos produzidos por esses organismos buscam convencer, algumas vezes de forma aberta, outras mais dissimuladas, os governos nacionais a convergirem suas ações em direção a indicadores de qualidade educativa que se pretendem internacionais, selecionados a partir da observação de boas práticas.

Neste cenário, ganham enorme relevância as avaliações externas como mecanismo de regulação central da gestão educacional, tidas como instrumentos de melhoria da qualidade da educação nacional. Assim, a partir do uso das avaliações em larga escala como instrumentos de gestão educacional é que se configura o terceiro período da gestão em educação escolar, na área pública. Para Ball (2001), a nova administração pública é caracterizada pelo modelo do mercado e pelo foco na gestão e na performatividade. O mercado é representado pela mercantilização e/ou privatização (indireta ou direta) dos serviços públicos na busca pela eficiência e competividade. A gestão é o mecanismo responsável pela reforma da estrutura e da cultura no setor público, principalmente, por meio do desgaste dos sistemas éticos-profissionais e sua substituição por regimes empresariais competitivos. A performatividade impõe a inserção de um sistema que usa avaliações e julgamentos, comparações, responsabilização e premiação como medidas de disciplina e controle do trabalho.

Surge nesse contexto a tendência emergente para a "profissionalização do gestor", quer pelo reforço da sua formação nas áreas da gestão, quer pela eventualidade de recurso a não docentes para exercerem esse cargo, conforme aponta Barroso (2009). Para Gerwitz e Ball (2011, p. 219), as mudanças de linguagem e práticas condicionadas pela substituição de um discurso dominante por outro (no caso dos sistemas educacionais, na substituição de um modelo de regulação por outro) são mediadas e moduladas por um conjunto de elementos “locais” estruturais, institucionais e individuais, dos quais “os diretores são os mais importantes destes, como principais condutores (e sua literal incorporação) de/ou recusa a uma reorganização discursiva”. Neste contexto, o diretor escolar tornou-se um profissional de grande relevância nos sistemas de ensino, seja pelo seu papel influente perante os atores presentes na escola, seja pela relação que este desenvolve entre alunos e comunidade escolar (OLIVEIRA, 2013).

Exemplo desta centralidade na atuação do gestor escolar reside na extensa produção de programas, relatórios e documentos dos organismos internacionais em torno da formação profissional do diretor escolar. Banco Mundial, OCDE e OREALC apresentam-se como os principais organismos que têm dedicado esforços na construção de programas deste tipo de formação. O crescimento dos estudos sobre liderança na gestão escolar motivou a criação na conjuntura da comunidade europeia, em 2011, da rede de pesquisa “European Policy Network on School Leadership”, cujo objetivo é identificar e mapear as diferentes experiências de school leadership nos diferentes países da comunidade europeia, bem como convencer os parceiros a sustentar inovações sobre a temática e oferecer recursos a tais implementações. A school leadership é vista como uma ferramenta chave, efetiva para o incremento de reformas educacionais que pretendam transformar os seus sistemas educacionais, com o objetivo de alcançar melhores desempenhos dos estudantes em exames de avaliação.

A noção de leadership pode, então, assumir diferentes significados, destacando-se o da obrigação de resultados e o da democracia local. De qualquer forma, torna-se um tema que deve ser objeto de pesquisas no campo da gestão educacional em diferentes contextos.

O PAPEL DA AVALIAÇÃO E A GESTÃO POR RESULTADOS

Conforme dito anteriormente, nas últimas décadas, vimos crescer não só no Brasil, como também na América Latina, políticas educativas fortemente atreladas às orientações pautadas pelas agências internacionais com vistas à eficácia dos sistemas de ensino. Tais mudanças enquadram-se em um cenário de nova regulação desses sistemas que vêm reorientando a concepção da educação nesses contextos. Esse novo modelo de regulação encaixa-se em um quadro de racionalidade produzida pela chamada Nova Gestão Pública (NGP), em que a busca pela melhoria dos resultados educacionais, como meio de reduzir a desigualdade social e promover maior justiça, tem estimulado a adoção da lógica empresarial na gestão da escola pública, muitas vezes contrariando os fins a que ela se destina.

A Meta 7 do PNE (Lei nº 13.005/2014) evidencia a centralidade tomada pela avaliação no contexto da NGP, estabelecendo os resultados apurados no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA) e no Ideb como parâmetros de qualidade para os sistemas de ensino.

Meta 7: fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as seguintes médias nacionais para o Ideb até 2021.

7.11) melhorar o desempenho dos alunos da educação básica nas avaliações da aprendizagem no PISA, tomado como instrumento externo de referência, internacionalmente reconhecido, de acordo com as seguintes projeções:

7.36) estabelecer políticas de estímulo às escolas que melhorarem o desempenho no Ideb, de modo a valorizar o mérito do corpo docente, da direção e da comunidade escolar.

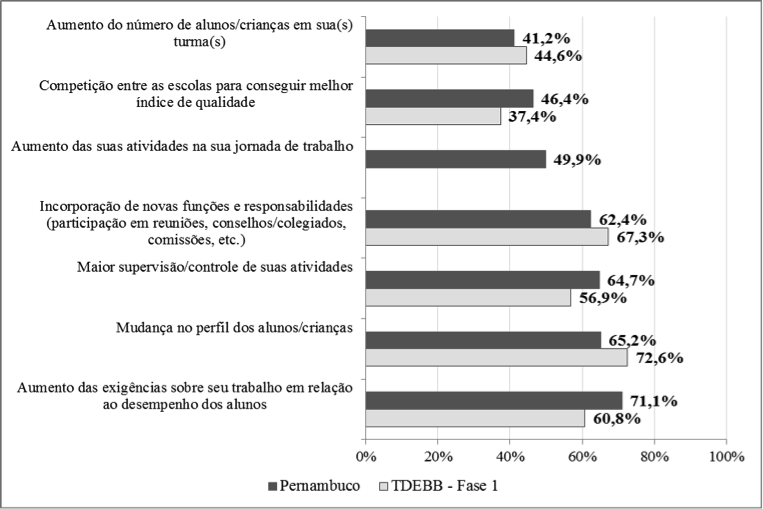

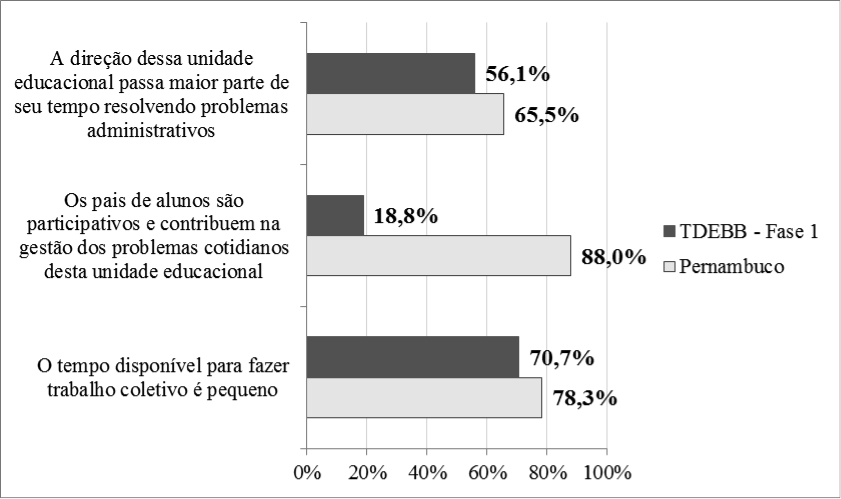

Para Popkewitz e Lindblad (2001), os relatórios nacionais e internacionais de estatísticas educacionais são fabricações que levam a considerar o conhecimento estatístico como uma ficção, no sentido de que suas categorias não passam de representações elaboradas para identificar e ordenar relações, visando um planejamento social. As estatísticas são assim percebidas como ferramenta para capturar realidades educacionais e estabelecer distinções entre indivíduos e grupos para uma sociedade mais equitativa e justa. No plano simbólico, conseguem estabelecer uma racionalidade científica para exprimir as expectativas e aspirações do cidadão de diferentes nações. Elas intervêm nos processos de governo, uma vez que os números moldam nossa maneira de 'ver' as possibilidades de ação, de inovação e até a 'visão' de nós mesmos. A pesquisa TDEBB, em suas duas fases, tratou desse tema procurando conhecer a percepção dos docentes sobre suas funções e responsabilidades nesses contextos de reformas que enfatizam os resultados educacionais. Pode-se saber que os docentes percebem um aumento de responsabilidades e de atividades que buscam responder às exigências de uma gestão democrática na escola, bem como àquelas relacionadas ao desempenho escolar dos alunos. O incremento do seu trabalho é percebido como ocorrendo na mesma jornada de trabalho, com mesmo número de horas na semana. Não ocorre extensão formal da jornada de trabalho e remuneração concernente. Esta situação coaduna-se com uma das hipóteses orientadoras da pesquisa. A percepção é que o trabalho foi aumentado, na mesma jornada, sem as condições necessárias para melhor desempenho das tarefas docentes. Essa situação é vista como grave, sobretudo em contextos nos quais os recursos existentes são muito escassos e o grau de vulnerabilidade social dos alunos é mais evidente.

Os gráficos a seguir mostram a frequência de respostas relacionadas ao tema coletadas no survey em dois momentos da pesquisa TDEBB. Em 2009/2010, em sete estados, conforme se informou anteriormente e, em 2013, em Pernambuco.

Fonte: GESTRADO, 2010, 2013.

O desempenho dos alunos nos testes é visto como resultado dos esforços dos docentes, mas na percepção destes faltam importantes fatores para garantir as condições de aprendizagem, por exemplo, o apoio dos pais e da direção escolar, tempo para trabalho coletivo, entre outros.

Fonte: GESTRADO, 2010, 2013.

Na percepção dos docentes, a avaliação surge como uma imposição vinda “de cima para baixo” sem que, no entanto, releve-se em que condições o trabalho de ensino-aprendizagem vem se desenvolvendo nas unidades educacionais. Segundo os professores, é gerada aí uma “cadeia de cobranças” que parte das secretarias de educação e chega, enfim, aos docentes, conforme evidencia a fala do docente em um dos grupos focais realizados na pesquisa:

A secretaria cobra da diretora, a diretora passa pra coordenação, às vezes, a própria secretaria cobra da coordenação, né, era uma rede, [...] a coordenação cobra dos professores [...]. Docente dos anos iniciais do Ensino Fundamental, Minas Gerais.

Para os docentes, seu trabalho perde o significado e se reduz única e exclusivamente ao cumprimento de metas definidas pelos números, pelas estatísticas de desempenho medidas pelas avaliações em larga escala:

Nós tivemos uma gestão de muitas imposições e que pretendem apenas gerar números, então hoje o meu trabalho parece que gira em torno da geração de números, eu tenho que gerar dois números para a nossa escola. Então isso deixa a desejar a qualidade, a qualidade da aprendizagem, a qualidade dos laboratórios, do meu salário, o que importa é gerar números. Então a gente está vivendo isso agora com o projeto de intensificação da aprendizagem que a subsecretaria nos colocou há menos de duas semanas. Nós viemos de uma greve, professores fragilizados, alunos fragilizados, conteúdos corridos para fecharmos. Então já que a situação não está muito boa, espera-se que a gente favoreça a subsecretaria aprovando os alunos de qualquer forma, num projeto relâmpago para gerar aprovações, aprovações, aprovações, e o ano fechar bem para a subsecretaria. Professor do Ensino Médio, Goiás.

Consequência desta política centrada na avaliação, conforme anunciamos anteriormente, podem levar a um desencontro entre os modos de gestão aplicados, centrados de sobremodo na lógica da administração empresarial, e os fins a que a escola pública se destina, colocando em xeque, por exemplo, a democratização da educação.

No plano de análise sobre os atores que fazem a gestão nos estabelecimentos de ensino, a partir das análises prévias do material coletado nas entrevistas com os diretores, bem como sob o prisma que nos aponta a literatura sobre gestão escolar mais recente, buscamos reconhecer características que são identificadas entre os gestores que têm participado de maneira mais ativa nos processos de gestão por resultados. Podemos destacar que o perfil predominante nas escolas que melhor se adaptam aos processos de concorrência através dos testes foi de diretores jovens, com alguma formação profissional no campo da administração e que se apoiam em discursos motivacionais para justificar suas ações. Borges (2016), em pesquisa realizada junto a 978 diretores(as) escolares da rede estadual de ensino de Minas Gerais, aponta perfil semelhante. Segundo a autora, trata-se de um profissional, predominantemente, com idade entre 40 e 49 anos, os quais afirmam ter participado de cursos de capacitação promovidos por instituições públicas ou privadas para tratar sobre as avaliações externas em larga escala e consideram estes exames relevantes ou muito relevantes para a unidade educacional em que atua.

Observamos ainda que esses diretores ignoram ou atribuem pouco valor às razões que levaram à recente expansão do direito à educação no país.

Eu desenvolvo aqui um papel de administradora e a avaliação tem impacto no meu trabalho e no da escola. Por exemplo, os resultados que nós tivemos no último exame foram muito baixos, um dos piores do Brasil. Eu penso que falta transparência para preparar os alunos de forma adequada para os exames, eles são preparados para aquele momento particular, mas não deveria ser só assim, pois esse resultado que é momentâneo não é a qualidade da escola. Eu acho que quando o aluno recebe esse monitoramento, ele tem um bom desempenho na competição e conseguimos o resultado esperado que nós queremos. Acho que por que não fazer este trabalho? Então, eu tenho conversado com os professores para dar mais assistência aos estudantes, especialmente agora, com as classes que serão avaliadas. Diretora de Escola, Pará.

A fala da diretora da escola paraense evidencia o que Gewirtz e Ball (2011) assinalam como perfil gerencialista característico dos diretores nos contextos “pós-reformas”. Em pesquisa realizada no contexto britânico na segunda metade dos anos 1990, os autores demonstram que a mudança no papel do diretor foi um dos aspectos centrais perseguidos pelas reformas educacionais no país naquela década. Eles assinalam, a partir de entrevistas realizadas com diretores de escolas em Londres, a mudança no perfil desses profissionais que passam a assumir muito mais uma postura gerencial. Segundo os autores,

Para o novo gerente da educação, uma boa administração envolve implementação tranquila e eficiente de objetivos situados fora da escola, dentro de limites também estabelecidos fora da escola. Não é papel do novo gerente questionar ou criticar esses objetivos e limites (GEWIRTZ; BALL, 2011, p.199).

Sob a perspectiva da política, observamos que, na ausência de um compromisso político-ideológico que guie a atuação do diretor e sustente sua ação rumo a objetivos definidos e assumidos coletivamente, a gestão é tomada como um processo que deve ser orientado a responder com eficiência técnica às expectativas depositadas neles com base na produção de indicadores previamente definidos e que geram evidências estatísticas.

Nesse contexto, a relação com o corpo docente torna-se conflituosa. Se por um lado o(a) diretor(a) concebe a prática de maneira relativamente positiva, por outro, na perspectiva dos professores, a lógica da NGP assume um caráter impositivo de regulação de seu trabalho, voltando-o, sobretudo, para o cumprimento de metas estabelecidas através dos indicadores de qualidade centrados nas avaliações, conforme demonstrado em depoimentos anteriores.

Dessa forma, observamos que para os diretores essa é uma questão difícil de se gerir:

A relação com os professores é sempre tensa, porque a busca para o melhor desempenho da escola, as exigências que temos de impor, a questão do compromisso profissional, tudo isso cria atrito. Situações são constantes, professores que deixam a classe, professores que querem mudar de classe, mudanças de horário, de modo que estas situações, as mudanças que você tem que fazer, pela razão de que você tem que colocar o estímulo ao trabalho que é desgastante na escola, isso acaba criando um atrito que faz com que essa relação seja sempre tensa. As cobranças são muito grandes de ambos os lados. Então, eu considero a relação sempre muito tensa. Diretora de escola, Minas Gerais.

No que se refere às práticas de liderança que contribuam para a inclusão de "todos" os alunos e para o sucesso a ser alcançado em uma variedade de indicadores de desempenho acadêmico, destacamos a importância dada no depoimento dos/as diretores/as à promoção da igualdade de oportunidades independentemente da origem social e/ou cultural dos alunos.

Como um aspecto diferenciador, descobrimos que o maior valor dado à escola é a capacidade de promover o aprendizado dos conteúdos que cairão nos testes e não a socialização e efeitos de equalização que ela poderia promover, especialmente em áreas geográficas em que a constante busca de respostas pedagógicas personalizadas, centradas sobre as características dos alunos, assume um significado particular.

Eles vão fazer uma avaliação que eles vão responder a folha e vão passar para o gabarito. E a gente tem que treinar, porque se a gente não treinar, a criança vai errar todo o gabarito. Eles não são acostumados a fazer gabarito. Então eu penso o tanto de tempo que nós vamos perder ensinando a criança a fazer gabarito. Então isso cerceia na nossa liberdade, porque você, ao invés de você fazer um planejamento que você “tá” pensando no conteúdo, na aprendizagem da criança, você vai fazer um planejamento baseado no que a criança tem que aprender pra encher gabarito, pra cumprir uma formalidade do governo. E eu acho que essas formalidades, assim, elas cerceiam muito a nossa autonomia dentro da escola. A mesma coisa a Prova Brasil, que a gente treina as crianças, a gente faz vários simulados. Porque não basta eles saberem o conteúdo, eles têm que saber o conteúdo do jeito que vai ser perguntado. Percebe? Então você acaba transformando horas e horas do teu tempo pedagógico em treino e não em aprendizagem propriamente dita. Eu acho que esse é o principal elemento, que nem as professoras: ah, queria organizar agora, no final do ano, umas atividades lúdicas externas com as crianças, passeio, não sei o quê. Falei assim: não vai dar. Só se for para dezembro, porque agora em novembro tem todas essas avaliações e as crianças têm que estar preparadas. Diretora de escola, Paraná.

A “nova” lógica de administração do sistema público educativo tem atribuído especial atenção às ações exercidas pela gestão dos estabelecimentos de ensino, conforme já afirmado, fazendo com que sua atuação seja cada vez mais diversa e exigindo, sobretudo dos diretores, que eles possam desempenhar-se bem e responder às demandas tanto profissional quanto política do cargo. O diretor assume nova centralidade organizacional, porque é ele que deve prestar contas pelos resultados educacionais, transformando-se no principal responsável pela efetiva consecução de metas e objetivos, conforme evidencia-se na voz dos professores:

E essas ferramentas [de avaliação], professora, eles cobram tanto da direção, depois a direção cobra de nós [...] O ano passado, o secretário de educação [...], acho que por despreparo dele, ele chamou em agosto os diretores, fez uma reunião e falou que nas provinhas, Prova Brasil, né, do Saeb, se o diretor não tivesse uma nota boa, ele ia ser despedido. Ele usou essa palavra. Como que ele fala que vai despedir um diretor, que foi eleito pela comunidade? Ele falou que ele ia ser despedido se a escola não tivesse uma boa nota. Professor dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, Goiás.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nas últimas décadas o Brasil tem vivido transformações substantivas na organização e gestão da educação pública que, nos últimos anos, têm se dirigido à inclusão de setores que por séculos estiveram alijados do sistema educacional. Passa a ser um imperativo dos sistemas escolares a formação para o desenvolvimento econômico do País, ao mesmo tempo em que se espera pela educação, por em marcha políticas sociais dirigidas aos mais pobres. Essas políticas chegam ao contexto escolar como exigências que o corpo docente deve responder, resultando em tensões e acomodações. Os gestores escolares são os principais sujeitos que devem responder por esse processo.

A pesquisa TDEBB, em suas duas fases, demonstra que uma nova regulação tem interferido na organização e gestão da educação, passando pelas várias mediações dos sistemas educacionais. Os programas que associam o desempenho dos alunos à produtividade dos professores têm responsabilizado a escola pelos resultados escolares e indiretamente limitado a autonomia docente. Alicerçadas nos mecanismos de avaliação, tais políticas pautam-se na exigência por maiores informações sobre os resultados desses sistemas e consideram os gestores e outros membros da equipe escolar como corresponsáveis pelo nível de desempenho alcançado pela instituição.

Buscou-se, no âmbito da pesquisa, compreender como docentes e gestores escolares têm lidado com as mudanças e têm respondido às múltiplas demandas no contexto local. Percebe-se que, na visão dos professores, há uma intensificação do seu trabalho com vistas responder às exigências de uma gestão democrática na escola, bem como àquelas relacionadas ao desempenho escolar dos alunos sem que haja extensão formal da jornada e remuneração condizente. As avaliações são, para eles, processos impositivos sem que sejam consideradas as condições para o trabalho de ensino-aprendizagem nas unidades educacionais. Uma “cadeia de cobranças” é aí gerada, partindo das instâncias de coordenação superiores aos docentes no fim da ponta.

Neste cenário de nova lógica de administração do sistema público educativo, os diretores escolares são chamados a atuarem como verdadeiros líderes pedagógicos e agentes da mudança, responsáveis pela coordenação da atividade educativa em sua escola e pela condução das reformas por meio de sua equipe educativa, conforme salienta Catttonar (2006). No contexto local, são os responsáveis, sobretudo, por mediar as imposições desta “cadeia de cobranças” salientada pelos professores e, como dito anteriormente, pela efetiva consecução de metas e objetivos que têm nos resultados das avaliações suas “provas cabais”.

As mudanças que as novas políticas orientadas por resultado têm trazido para a gestão escolar interferem nas relações de poder e autoridade nos sistemas educativos e têm implicações complexas que extrapolam em muito os limites deste texto. No caso específico do diretor escolar, trata-se de uma autoridade cuja legitimidade advém do “direito a gerir” para uma nova ordem social, política e econômica. Ele se vê diante de um impasse: de um lado, as exigências dos superiores hierárquicos, de ampliação de performances escolares, outorgando-lhe mais autonomia e, por outro, ante os professores que resistem às exigências sobre os resultados escolares e às medidas de controle sobre o seu trabalho por não contemplarem os seus interesses diretos e não estimularem a participação sociopolítica.

REFERÊNCIAS

BALL, Stephen. Diretrizes Políticas Globais e Relações Políticas Locais em Educação. Currículo sem Fronteiras, v.1, n.2, pp.99-116, jul./dez. 2001.

BARROSO, João. A utilização do conhecimento em política: o caso da gestão escolar em Portugal. Educação e Sociedade, Campinas, v. 30, n. 109, p. 987-1007, set./dez. 2009.

BRASIL. Lei nº 13.005 de 25 de junho de 2014. Aprova o Plano Nacional de Educação (PNE). Diário Oficial da União, Brasília, 25 jun. 2014.

BRASIL. Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial da União, Brasília, 23 dez. 1996.

BORGES, Edna. Avaliações externas em larga escala no contexto escolar: eventuais efeitos na percepção dos diretores escolares da rede estadual de ensino de Minas Gerais. 2016. 325 f. Tese (Doutorado em Educação). Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2016.

CARVALHO, Luís Miguel. Governando a educação pelo espelho do perito: uma análise do Pisa como instrumento de regulação. Educação e Sociedade, Campinas, v. 30, n. 109, p. 1009-1036, set./dez. 2009.

CATTONAR, Branka. Evolução do modo de regulação escolar e reestruturação da função de diretor de escola. Educ. rev., Belo Horizonte, n. 44, p. 185-208, dez. 2006.

DOURADO, Luiz F. Política e gestão da Educação Básica no Brasil. Limites e perspectivas. Educação e Sociedade, Campinas, v.28, n. 100 - Especial, p. 921-946, out. 2007.

GERWITZ, Sharon; BALL, Stephen. Do modelo de gestão do “Bem-estar Social” ao “novo gerencialismo”: mudanças discursivas sobre gestão escolar no mercado educacional. In: BALL, Stephen J.; MAINARDES, Jefferson (Org.). Políticas educacionais: questões e dilemas. São Paulo: Cortez, 2011, p. 193-221.

HARVEY, David. Condição pós-moderna: uma pesquisa sobre a origem da mudança cultural. São Paulo: Loyola, 2009.

LESSARD, Claude. Regulação. In: OLIVEIRA, Dalila Andrade; DUARTE, Adriana Maria Cancella; VIEIRA, Livia Maria Fraga. Dicionário de trabalho, profissão e condição docente. Belo Horizonte: UFMG/Faculdade de Educação, 2010. CD-ROM.

OLIVEIRA, Dalila Andrade. Política educativa, crise da escola e a promoção de justiça social. In: FERREIRA, Eliza Bartolozzi; OLIVEIRA, Dalila Andrade. Crise da Escola e. Políticas Educativas. 2 ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2013. P. 17-32.

POPKEWITZ, Tom; LINDBLAD, Sverker. Estatísticas educacionais como um sistema de razão: relações entre governo da educação e inclusão e exclusão sociais. Educação e Sociedade, Campinas, v. 22, n. 75, p. 111-148, ago. 2001 .

RIBEIRO, José Querino. Introdução à administração escolar. In TEIXEIRA, Anisio; RIBEIRO, José Querino; BREJON, Moyses; MASCARO, Carlos Correa. Administração escolar. Salvador: Associação Nacional de Professores de Administração Escolar, 1968.

TEIXEIRA, Anísio. Natureza e função da administração escolar. In TEIXEIRA, Anisio Spínola; RIBEIRO, José Querino; BREJON, Moyses; MASCARO, Carlos Correa. Administração escolar. Salvador: Associação Nacional de Professores de Administração Escolar, 1968.

THIESEN, Juares da Silva. Currículo e Gestão escolar: territórios de autonomia colocados sob a mira dos standards educacionais. Currículo sem Fronteiras, v.14, n.1, p. 192-202, jan./abr. 2014.